坐骨股骨撞击综合征(Ischiofemoral Impingement Syndrome, IFI)于2009年由Torriani及其同事首次描述,其特征为髋部疼痛、坐骨股骨间隙狭窄以及股方肌异常。十五年后,越来越多的研究为生物力学、骨盆和股骨形态学提供了见解,并对成像方案、诊断标准和治疗产生了影响。本综述讨论了当前的概念,这些概念加深了对IFI的理解,并可能为未来管理和研究提供参考。

自“坐骨股骨撞击综合征”一词提出以来,该术语已广泛用于描述以下两种主要情况下坐骨股骨(IF)间隙变窄的现象:

a. 原发(非手术)髋关节;

b. 继发于手术、创伤或局部肿块。

越来越清楚的是,这些代表了不同的环境。当前证据表明,原发性髋关节撞击综合征(IF狭窄)具有多因素病因,涉及腰椎对齐、髋关节外展肌状态、骨盆结构以及髋关节和股骨形态。这与手术变化、创伤后畸形或肿块(如内生软骨瘤、软组织肿瘤)引起的髂臼间隙狭窄形成对比。这一区别强调了治疗髂臼撞击综合征患者需要考虑其多方面的病因,而继发性髂臼间隙狭窄则可以通过直接措施(如肿块切除)来解决。在本综述中,髂臼撞击综合征(简称IFI)将专门指代原生髋关节的“原发性”髂臼间隙狭窄,无先前手术史、创伤或肿块。

临床表现

IFI的诊断需要结合临床和影像学检查结果。简而言之,该综合征被定义为伴有IF间隙狭窄的髋关节疼痛,通常与股方肌(QF)肌肉异常相关,如水肿、撕裂或慢性萎缩。文献中的大多数系列研究表明,免疫性不孕症(IFI)在成年女性中更为常见,尽管儿童中也有描述。重要的是,在无症状受试者中,髂腰肌间隙(IF)和股方肌间隙(QF)通常不对称,这些受试者也可能存在异常的股方肌(QF)。因此,建议放射科医生避免仅凭影像诊断IFI,而应综合考虑临床症状和阳性激发试验。IFI的临床表现在25%至40%的病例中可为双侧。常见症状包括臀深部疼痛、坐骨神经痛和弹响。久坐时间有限且长距离步行受限的情况频发,患者常采取坐于健侧坐骨的抗痛姿势。通过两项诱发试验强化体格检查,以提高IFI的诊断准确性。

a. 侧卧位的撞击试验(IFI试验)(阳性似然比为0.82,敏感度为0.85,特异性为0.82),在该试验中,被动髋关节伸展和内收会引发撞击症状;

b. 长步幅行走测试(0.94—0.85),该测试在髋关节主动伸展过程中会导致小转子与坐骨发生撞击,在伸展末期产生坐骨外侧疼痛,缩短步幅可缓解疼痛。

影像学表现

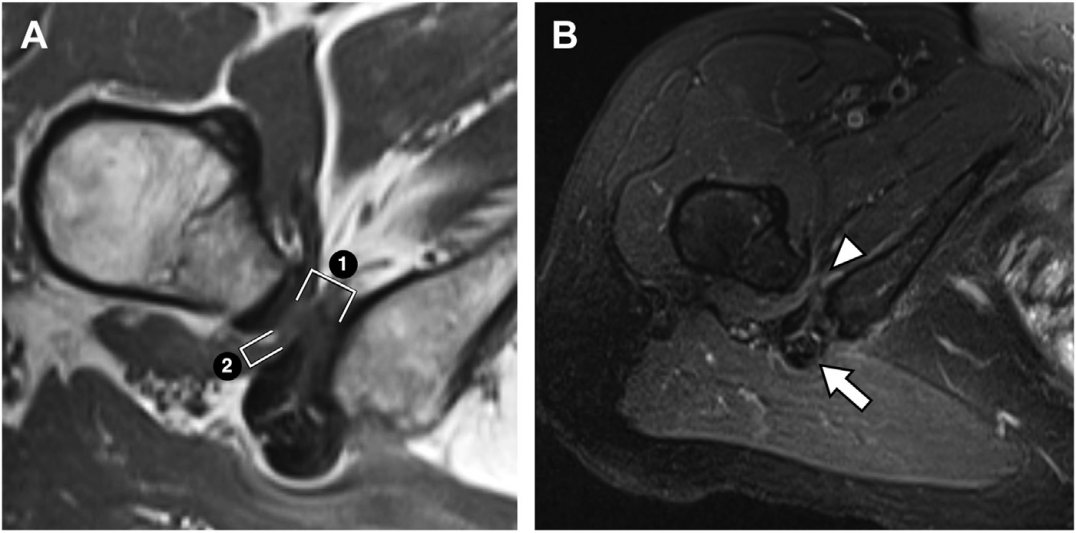

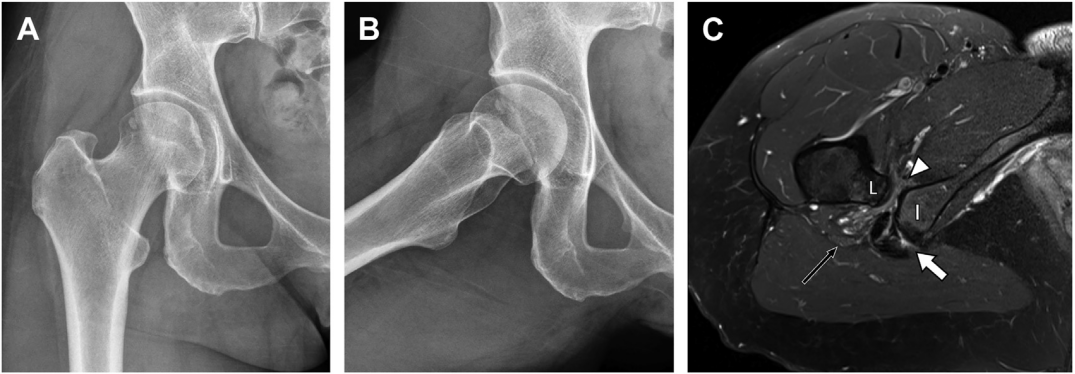

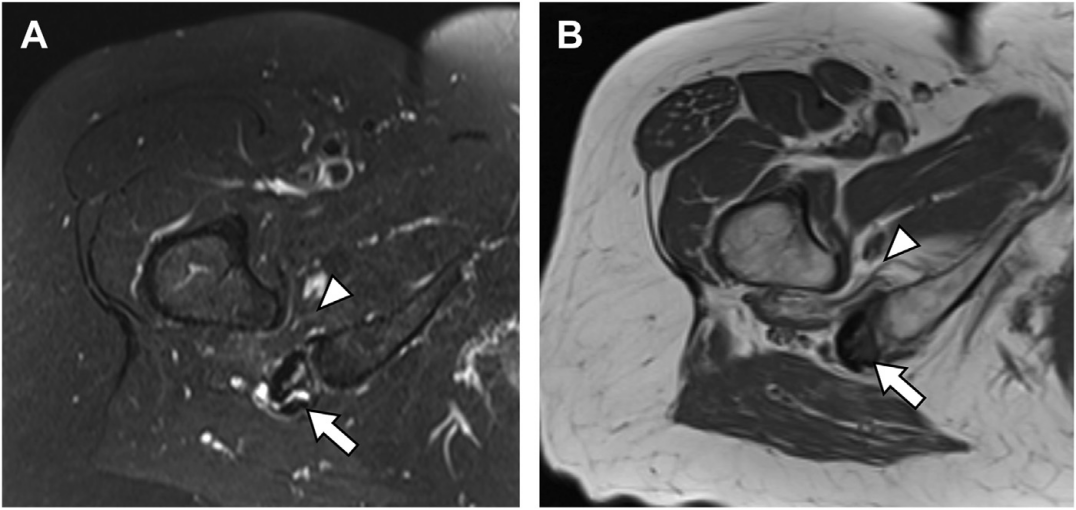

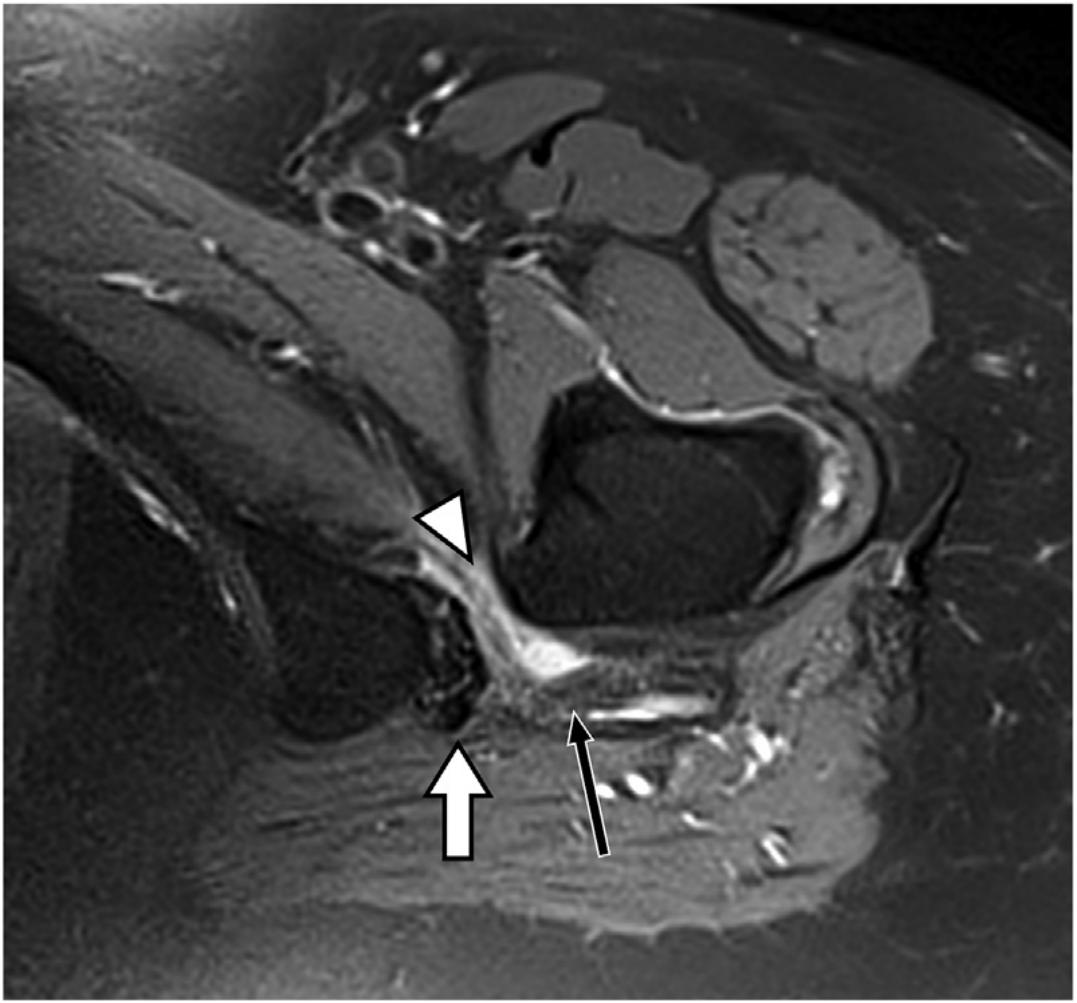

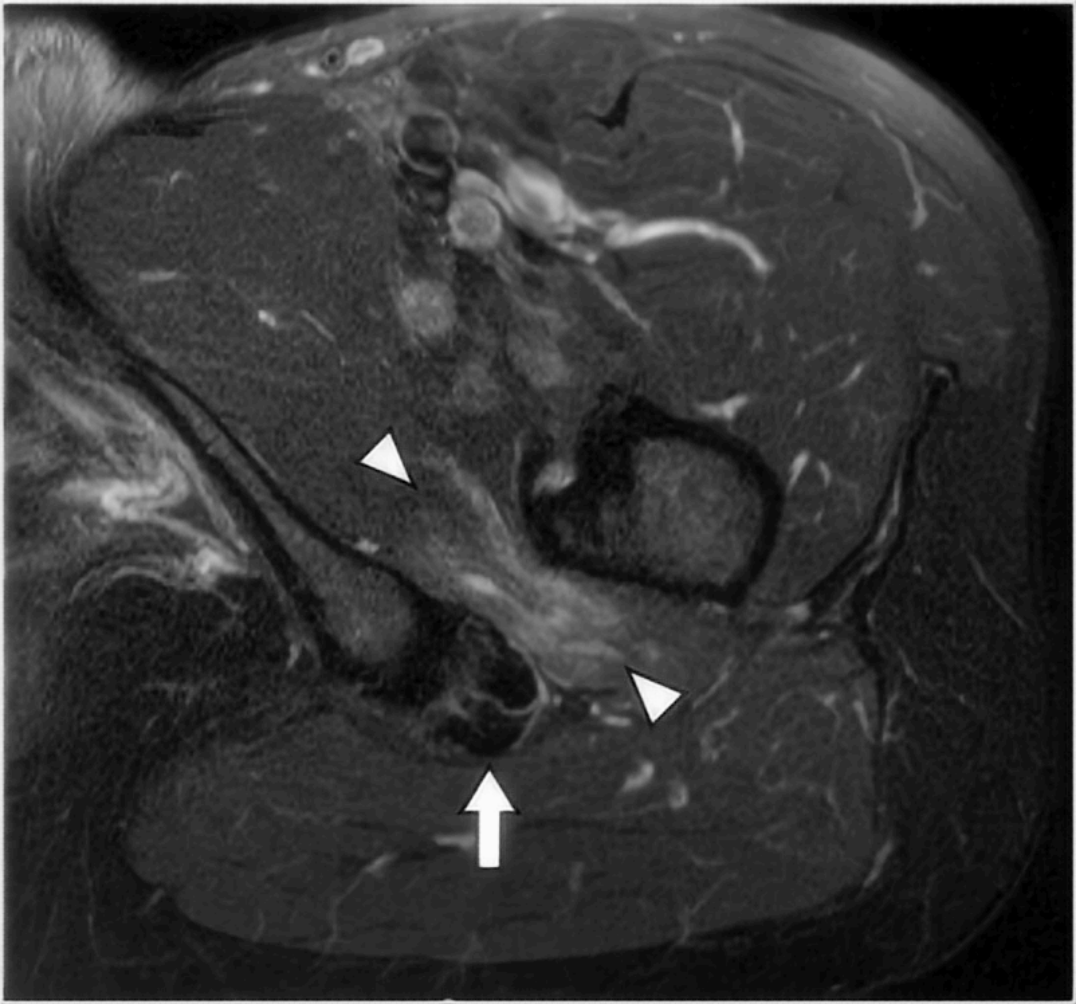

在初次就诊时,通常会拍摄X光片。然而,由于其平面性质,X光片的作用有限,可能仅在严重和慢性病例中显示髂臼间隙变窄。然而,在之前的一项研究中,仰卧位和站立位的X光片在区分髂臼撞击综合征患者与对照组方面具有良好的能力,且观察者间的一致性非常好。综上所述,X光片可能是一个有用的初步检查步骤,可排除其他髋关节异常,如骨关节炎、创伤后畸形和既往手术史。横断面成像对于确定IFI和相关的软组织改变至关重要。起初,评估通常是定性的。定量评估可能有助于提高诊断的可信度(图1),但需注意与髋关节定位相关的注意事项(请参阅下面的“测量与测量陷阱”)。总的来说,MR成像是首选的成像方法,因为它最适合发现QF肌肉异常,其范围可以从轻度水肿到部分或全层撕裂(图2)。长期而言,QF肌肉可能会出现不同程度的萎缩和脂肪浸润(图3)。MRI可清晰显示周围软组织的水肿变化,以及可能发现坐骨神经的情况,这可以解释坐骨神经痛和下肢疼痛等牵涉症状(图4)。腘绳肌来源异常通常存在,包括退化生成性高信号强度和部分撕裂,以及横截面积增加。骨性改变可包括骨髓水肿,慢性病例可出现皮质下囊肿(图5)。

图1. 测量坐骨股骨间隙(IF)和股方肌间隙(QF)的方法。一名63岁女性,右侧坐骨和髋部疼痛。(A)常规髋关节MRI轴位T1图像显示IF间隙为坐骨外侧和小转子内侧皮质之间的最短距离(1)。QF间隙是腘绳肌外侧和小转子内侧皮质之间的最短距离(2)。(B)T2抑脂图像显示QF肌肉变薄和轻度水肿(小箭头所示),以及腘绳肌起点肌腱炎(大箭头)。

图2. 一名42岁女性,表现为右髋部后方疼痛及腰部疼痛。(A)前后位(AP)和(B)蛙式侧位X线片显示无明显狭窄或骨质改变。(C)右侧髋关节的常规髋关节MRI轴位T2抑脂像显示小转子(L)与坐骨(I)之间狭窄。QF肌变薄、撕裂和水肿(小箭头所示),液性信号强度延伸至坐骨神经(长黑箭头所示)。可见腘绳肌起点肌腱炎和部分撕裂(大白箭头所示)。

图3. 一位80岁女性慢性右臀部疼痛患者。(A)常规髋关节MR成像轴位T2脂肪抑制和(B)T1图像显示IF和QF间隙轻度变窄,QF肌肉脂肪浸润,无水肿(小箭头所示)。可见腘绳肌起点部分撕裂(大箭头)。

图4. 一位79岁女性患者,患有慢性左臀部深部疼痛和坐骨神经痛。常规髋关节MRI轴位T2脂肪抑制图像显示,髂筋膜(IF)和股方肌间隙(QF)变窄(小箭头所示),髂筋膜间隙内的液体延伸至坐骨神经周围并环绕该神经(长黑箭头)。可见半腱肌起点增生,并伴有肌腱病(大白箭头)。

图5. 一名43岁女性,行走时右髋部疼痛2至3个月,疼痛放射至膝部。(A)骨盆正位片和(B)蛙式侧位片显示坐骨(大箭头)和小转子(小箭头)相对骨面出现透亮区。(C)常规髋关节MRI轴位质子密度像和(D)T2压脂像显示小转子重塑(白色小箭头)和坐骨囊性变(白色大箭头)。注意到髂股间隙和股四头肌间隙变窄,伴股四头肌水肿和变薄(黑色小箭头)以及肌腱炎(黑色大箭头)。

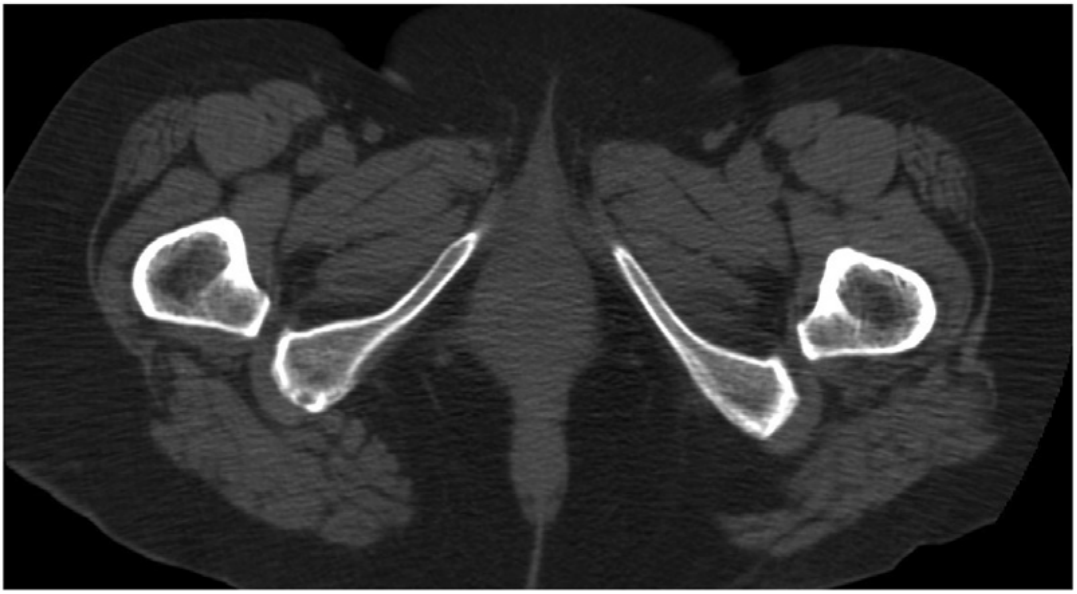

虽然计算机断层扫描(CT)可为双侧 IF 间隙的评估提供出色的骨细节(图 6),但它缺乏软组织异常的细节。超声检查能够动态测量 IF 间隙,但在详细显示 QF 肌肉方面可能会受到限制,尤其是对于体型较大的患者。

图6. 一位61岁女性患者,患有慢性腰部痛和双侧臀部疼痛。常规骨盆计算机体层摄影(CT)轴位图像显示双侧髂腰肌间隙狭窄。

测量

IFI的定量参数主要来自基于MR成像的病例对照研究。最好从轴向图像中获得两个有价值的测量值(见图1)。

IF间距:外侧坐骨与内侧小转子皮质之间的最小距离;

QF空间:腘绳肌外侧表面与内侧小转子皮质之间的最小距离。

如下文“测量陷阱”中所述,在磁共振成像过程中,髋关节的旋转和屈曲程度会显著影响这些测量结果。此外,尽管大多数髂胫束间隙(iliotibial band friction syndrome,IFI)相关文献都集中在(骨性)髂胫束间隙狭窄上,但股四头肌间隙也应进行评估。从功能上讲,腘绳肌止点增生可能是股四头肌压迫小转子的来源,尤其是在髋关节外旋和外展时。从实践的角度来看,一项荟萃分析研究了27项关于IFI受试者的研究,该研究提供了有助于确定常规髋关节MRI检查中空间狭窄的阈值。

IF间隙≥15mm:敏感性77%—特异性81%—总体准确率78%

QF间隙≥10mm:敏感性78%—特异性74%—总体准确率77%

在IFI中,已在静态MR图像上对髋部和骨盆形态的附加测量进行了研究,其中包括股骨倾斜角、坐骨结节间径以及坐骨和股骨颈角度等。虽然这些参数有助于更好地了解 IFI 的形态学因素,但如果解剖学覆盖范围有限,常规 MR 成像可能不容易获得这些参数。重要的是,由于髋关节定位带来的变异性,测量值不应作为诊断婴儿髋关节发育不良的唯一参数。如前所述,临床检查和病史在诊断中起着关键作用,而影像学检查应支持综合评估。

测量缺陷

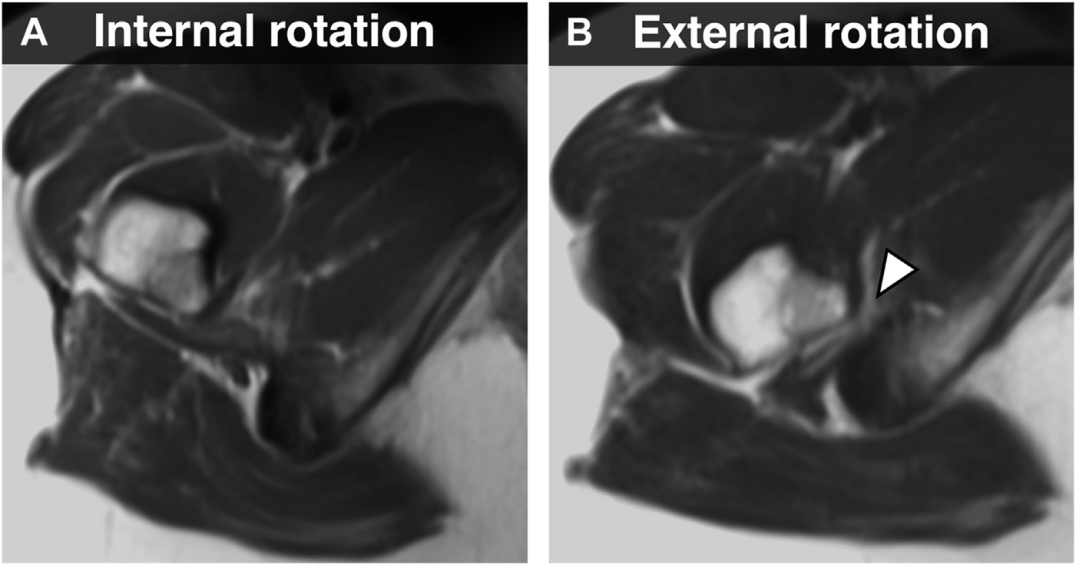

早期IFI出版物依赖于回顾性序列和静态MR成像方案,采用中立位或内旋位以确保髋关节位置的一致性。然而,最近的研究表明,基于髋关节旋转或屈曲,IF空间发生了巨大变化。坐骨和小转子之间的狭窄在髋关节外旋时最为明显(图7)。外旋也可能显示坐骨和大转子之间的狭窄,有可能产生类似的症状和压迫QF肌。

图7所示。52岁女性,坐骨股骨撞击综合征(IFI)。动态右髋磁共振成像协议使用轴向T2快速自旋回波(HASTE)显示IF和QF空间的显著变化。在最大内旋结束时,(A)可见一个明显正常的IF间隙,而在最大外旋结束时,(B)可见QF肌明显受压(箭头)。

髋关节屈曲、俯卧或仰卧姿势也会显著影响 IF 间距的测量。髋关节外旋 60 度时的 IF 间距为 1.4 厘米,内旋 40 度时为 4.3 厘米,旋转和屈曲的组合会对间距产生重大影响。重要的是,常规核磁共振成像和 CT 只能提供活动范围大、动态性强的关节的静态信息。在一项针对无症状髋关节进行透视和三维髋关节重建的研究中,动态活动(上坡和平地行走)期间的髂臼间隙显著低于轴向磁共振成像所观察到的间隙。作者得出结论,从静态图像中测量的髂臼间隙并不能准确代表最小值,需要更大的髋关节伸展、内收和外旋来反映动态变化。此外,在最近的一项体内动态研究中,间歇性跛行患者在正常步态与长步态行走时均表现出不变的狭窄状况。这些发现通过运动学磁共振成像研究得到了进一步扩展,该研究表明,在正常髋关节最大外旋时,小转子以U形弧线向内侧坐骨移动,从而避免了在终末位置发生骨接触。在IFI髋关节中,外旋会导致小转子沿扁平弧线向内侧漂移,最终靠近坐骨。因此,在成像过程中了解髋关节的位置对于正确解读IFI测量结果至关重要。总之,目前的数据表明,在中立位或内旋位进行髋关节常规静态MR成像可能会高估最小IF间隙,这凸显了IFI临床检测的重要性。

根据作者的经验,当怀疑髋关节常规核磁共振成像(MRI)存在IFI时,通常会出现两种情况。

IF 间隙变窄和 QF 肌肉异常:这是 IFI 最易识别的表现(见图 2-7),应将其与临床检查、症状和病史联系起来进行综合诊断和处理。

正常的 IF 空间和异常的 QF 肌肉(图 8):应考虑以下因素:

QF 肌肉拉伤或撕裂,可能发生在网球、羽毛球、举重和定向运动等体育活动中。

IFI存在;然而,由于髋关节的位置(如内旋、屈曲)使间隙变宽,IF 间隙狭窄并不明显。在没有明显狭窄的情况下,应根据临床检查和病史进行鉴别诊断。如成像建议(见下文)所述,髋关节内旋与外旋的专用成像可能有所帮助,而髋关节中立位与最大后伸位的扫描可能与大步幅步行测试相关。

IFI存在;然而,IF间隙变窄和QF(股方肌)肌肉受压更多地发生在近端,即大转子(或转子间嵴)和坐骨之间。将髋关节置于屈曲-外展-外旋(FABER)位置进行MR成像可能有助于评估。

图 8.一名 37 岁女性,左侧髋关节疼痛,在活动范围末端时向内侧放射。常规髋关节磁共振成像轴向 T2 脂肪抑制图像显示 IF 和 QF 间隙正常,QF 肌肉弥漫性水肿(小箭头)和腘绳肌腱病变(箭头)。

解剖学和生物力学考虑因素

先前的研究表明,骨盆和股骨形态可能在IFI的发展中起作用。与对照组相比,IFI患者表现出更高的股骨颈干角、增加的粗隆间距离以及更高的坐骨和股骨颈角度。越来越多的证据表明,慢性下腰痛与髋关节伸受限之间存在联系。在一项尸体研究中,与原始条件相比,IFI模拟导致的髋关节伸展受限使得L3-4和L4-5小关节负荷增加了31%。骨盆在矢状面上的位置受到髋关节屈肌和伸肌之间平衡的强烈影响,骨盆的异常位置可能会通过改变 IF 空间而导致 IF 狭窄。在最近的另一项尸体研究中,当骨盆在矢状面上倾斜 10° 至 110 °,中频间隙发生了 约1.3 厘米的显著变化。综上所述,这些数据支持“髋-脊柱综合征”的概念,即髋部和脊柱异常是相互关联的,应被视为一个运动链。因此,IFI患者应考虑进行腰椎MRI检查。髋部内收肌对骨盆的稳定性非常重要。内收肌无力、臀中肌/臀大肌撕裂或肌腱病变导致的步态异常可能会造成 IF 间隙狭窄。此外,外展肌异常可导致对侧骨盆在步态的支撑阶段(Trendelenburg步态)下降,这可动态撞击QF肌肉。值得注意的是,与年龄和性别匹配的对照组相比,IFI 患者臀中肌和臀小肌撕裂和肌肉萎缩的发生率更高。QF 肌肉动态受压的另一个潜在来源包括腿长差异,在这种情况下,较长肢体的 IF 空间会减小。总之,IFI 与肿块、外伤或手术造成的 IF 狭窄不同,它是一种动态的多因素病因,同样需要关注脊柱、骨盆和髋外展肌。

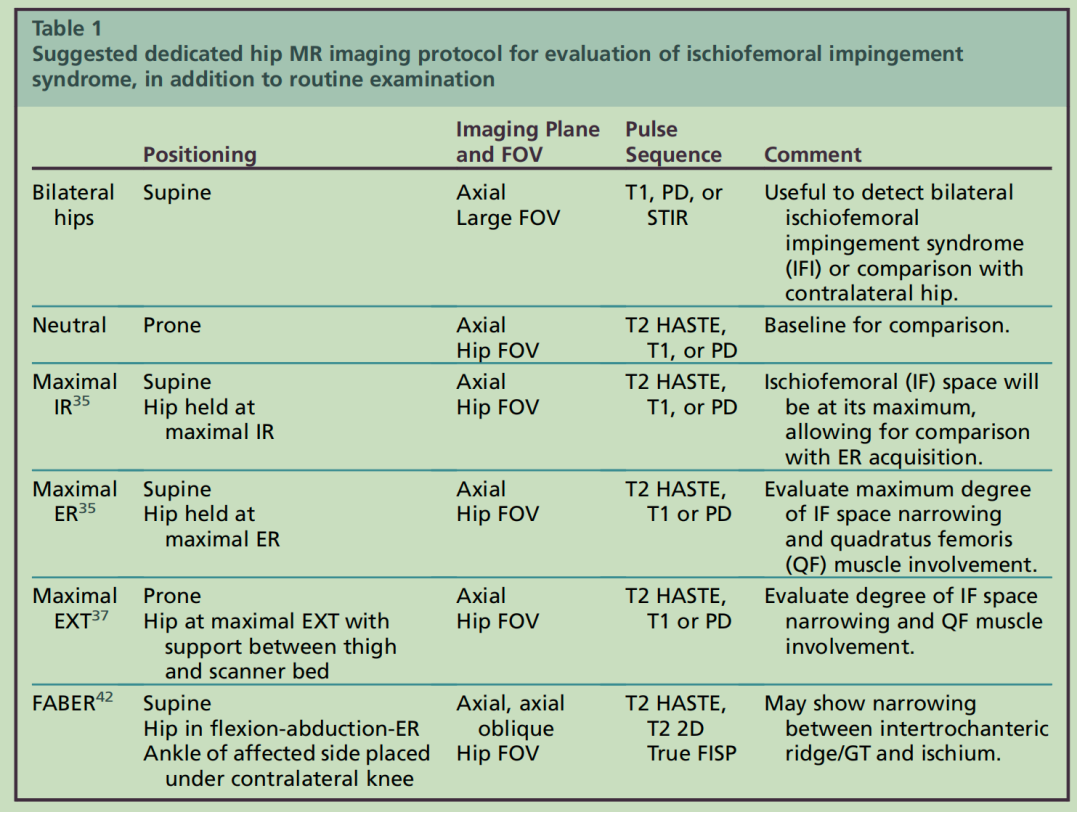

成像建议

骨盆和髋部的常规MR成像通常采用仰卧位,双足内旋,并结合冠状位、轴位和矢状位的采集,使用T1、T2脂肪抑制和/或短时间反转恢复(STIR)图像。在IFI中,首选轴位T1或质子密度(PD)加权和T2脂肪抑制/短时间反转恢复(STIR)脉冲序列,从而能够测量并清晰显示(QF)肌肉变化、腘绳肌起点、臀肌和肌腱以及坐骨神经。颅尾覆盖应包括臀肌并延伸至小转子远端。矢状面和冠状面成像虽然能够揭示髂臼间隙狭窄和软组织变化,但可能无法充分展示坐骨和股骨之间的关系,只能起到次要作用。

远端覆盖应包括臀肌并延伸至小转子远端。矢状面和冠状面成像虽然能够揭示髂臼间隙狭窄和软组织变化,但可能无法充分展示坐骨和股骨之间的关系,只能起到次要作用。

缩写词:ER,外旋;EXT,伸展;FABER,屈曲-外展-外旋试验;FISP,稳态自由进动快速成像;FOV,视野;GT,大转子;HASTE,半傅里叶单次激发快速自旋回波;IR,内旋;PD,质子密度;STIR,短时间反转恢复序列。

对有症状髋关节进行轴位T2半傅里叶单次激发快速自旋回波(HASTE)、T1加权或质子密度(PD)加权MRI成像,成像时髋关节处于最大内旋和最大外旋位置。根据作者的经验,患者通常能够在这些短暂的采集过程中保持这两个极限位置。

在最大髋关节伸展状态下对有症状的髋关节进行轴向 T2 HASTE、T1 加权或 PD 加权 MR 成像。这尚未在 IFI 髋关节中进行过系统评估;然而,IF 空间在髋关节屈曲时会发生显著变化,在对照组中,仰卧位与俯卧位成像相比也会发生显著变化。在 MR 成像过程中保持髋关节伸展可能需要俯卧位成像,并在大腿和扫描仪床之间提供支撑。

轴位T2 HASTE和髋部屈曲-外展-外旋(FABER)位下的斜轴位T2 2D真实稳态自由进动快速成像(FISP)。在最近的一项研究中,磁共振成像期间的FABER体位被用于模拟相应的临床检查,以展示股骨大转子/粗隆间嵴与坐骨之间可能存在的QF肌压迫。在这一体位下,63%的QF肌水肿受试者还观察到股骨头中央凹移位。

最后,IFI患者的成像应注意以下几点。

远端应延伸至小转子和大收肌起点。近端应可见臀中肌和臀小肌的肌腱和肌肉,以便识别萎缩情况。

可在双侧轴向T1、PD或T2脂肪抑制/STIR采集上评估对侧髋关节,以便进行比较或检测双侧变化。

如果伴有腰痛,应进行腰椎影像学检查。

治疗策略

IFI 的治疗方法有限。目前的治疗策略包括保守治疗、图像引导下的皮质类固醇注射诊断和止痛,以及旨在扩大 IF 空间的手术治疗。IFI 的初期治疗通常采用保守疗法,包括休息、调整活动量和服用消炎药。限制运动和其他常规活动的步幅可减轻 IF 间隙狭窄的影响。考虑到髋关节外展肌功能不全与IFI之间存在关联,旨在加强外展肌的物理治疗可能是有益的。重要的是,IFI的物理治疗应包括针对腰骶对齐和稳定问题。

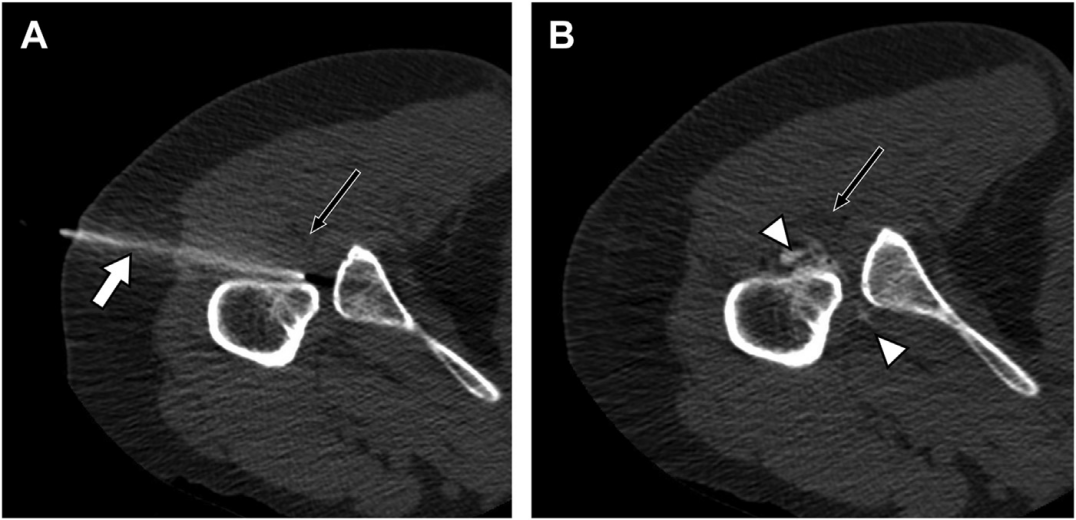

在CT或超声引导下,向腰方肌或髂筋膜间隙注射麻醉剂和皮质类固醇已有描述,该方法可提供诊断信息并暂时缓解疼痛。在麻醉剂和皮质类固醇注射过程中,CT引导可以最佳地可视化股四头肌以及腘绳肌起点和坐骨神经,85%的病例可立即缓解疼痛,58%的病例可缓解疼痛至少1个月。在CT引导下,进针路径可以是从外侧,将针从坐骨神经前方穿过(见图9),也可以是后方路径,即在腘绳肌和坐骨神经之间穿过。注射可以在股方肌内或髂筋膜间隙进行。除了CT引导外,超声引导下注射也取得了良好效果:所有受试者在2周内均出现疼痛减轻(73%的注射提供了良好的缓解,27%提供了轻度缓解)。总之,重要的是要牢记,IF 空间和 QF 肌肉注射将仅限于诊断和缓解作用,可能需要额外的干预措施才能获得更持久的缓解。

图 9.一名 62 岁女性,患有慢性左髋关节疼痛和 IF 间隙狭窄。俯卧位低剂量 CT 轴向图像显示:(A)外侧针进入 IF 间隙(白色箭头),经过坐骨神经前方(黑色长箭头)。(B)注射后,IF间隙内可见可的松和造影剂混合物(箭头)。

尽管尚未确定明确的手术方法,但手术策略大致可分为开放手术或内窥镜手术。在坐骨骨赘和作为继发性狭窄来源的软组织肿块病例中,已采用开放手术对骶尾间隙进行减压。尽管在此类病例中并未描述并发症,但开放手术存在神经血管损伤和股骨头缺血性坏死的风险。当考虑进行小转子切除时,可能会因髂腰肌腱分离而导致髋关节屈曲功能不足。内窥镜方法包括部分或完全小转子切除术,短期和中期疗效良好。虽然与开放式方法相比,内窥镜方法通常被认为创伤小、并发症少、髂腰肌再生效果好,但它也有神经血管损伤的风险。使用内窥镜方法进行 IF 间隙减压时,可以在不完全松解髂腰肌腱的情况下进行小转子部分切除术;但为了避免持续性狭窄,可能需要进行完全切除。

IFI是一种需要综合评估临床症状、激发试验和独特影像学表现的综合征。对于出现深臀部疼痛和临床检查呈阳性的患者,应优先采用能够充分显示髂腰肌间隙狭窄的磁共振成像(MRI)方案进行评估。此外,鉴于IFI的病因是多因素的,应考虑评估骨盆对线和腰椎异常,以全面管理这些患者。

诊治要点

IFI 是一种多因素综合征,需要结合临床和影像学检查结果才能确诊。

磁共振成像是评估IFI的首选成像方法,因为它具有评估狭窄和软组织改变的优越能力。

磁共振成像时的髋关节定位在显示狭窄方面起着重要作用,在进行定性和定量评估时应考虑到这一点。

IFI的治疗方法尚未确定,包括保守措施、用于疼痛管理的图像引导注射和旨在扩大IFI空间的手术。

文献来源:Ischiofemoral Impingement Syndrome in 2024 Updated Concepts and Imaging Methods(请以原文为准,中文仅供参考)

https://doi.org/10.1016/j.mric.2024.06.005