作 者:李秀梅,杨震

作者单位:宁夏医科大学临床医学院(李秀梅);宁夏医科大学总医院心脏中心(杨震)

作者简介:李秀梅,主要从事心血管疾病相关研究。

通信作者:杨震,E-mail: 25519613217@qq.com

摘 要

心房颤动(简称房颤)与心力衰竭(简称心衰)常合并存在,并通过复杂的病理生理机制相互作用,形成恶性循环。考虑到房颤合并心衰会使患者的心衰症状加重、心功能恶化、生存质量降低,甚至增加脑卒中风险,导致住院率和全因死亡率升高,因此必须采取积极的治疗策略。房颤合并心衰患者的治疗重在节律控制,射频导管消融在维持窦性心律方面效果显著,然而对这类患者的疗效目前尚不明晰。本文围绕合并心衰背景下房颤的流行病学、病理生理机制及射频导管消融治疗方面的最新研究进展进行综述。

关键词

心房颤动;心力衰竭;病理生理机制;射频导管消融;节律控制

引用格式

李秀梅,杨震. 射频导管消融术治疗心房颤动合并心力衰竭的研究进展[J]. 实用心电与临床诊疗, 2025, 34(4): 620-624.

DOI:10.13308/j.issn.2097-5716.2025.04.026

1 流行病学

房颤和心衰是常见的心血管疾病。据相关数据显示,全球一般人群中房颤患病率为1.5%~2.0%,心衰的患病率为2%;75岁以上人群中房颤患病率为10%,心衰患病率为8.4%。房颤和心衰常共存。研究显示,在房颤患者中,心衰的发生风险是非房颤患者的2~5倍;超过30%的新发房颤患者伴有心衰,超过50%的新发心衰患者伴有房颤。在不同亚型的心衰患者中,房颤的发生风险存在差异。房颤与射血分数保留的心衰(heart failure with preserved ejection fraction,HFpEF)之间的病理关联更密切:1/2以上的房颤患者伴HFpEF,近2/3的HFpEF患者在病程中会合并房颤。约1/3的射血分数降低的心衰(heart failure with reduced ejection fraction,HFrEF)患者会发生房颤,且其发病率随着美国纽约心脏病协会(NYHA)心功能分级的升高而升高。

2 房颤合并心衰潜在的病理生理机制

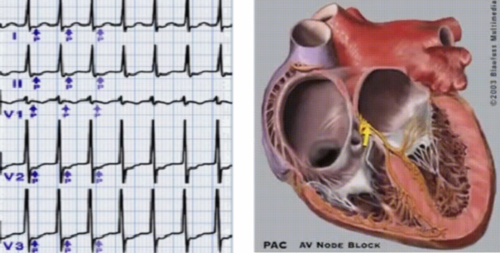

在临床实践中,房颤患者与心衰患者在症状、生物标志物及超声心动图表现方面存在重叠,使诊断和治疗变得更加复杂,因此,有必要深入研究两者潜在的病理生理机制,从而为临床工作提供理论依据。房颤可通过解耦联房室收缩、扰乱钙稳态、改变离子通道表达、增加神经激素激活以及引发心动过速介导的心肌病等方式诱发心衰;而心衰可通过左心室功能障碍激活神经激素,提高炎症标志物水平,增强交感神经张力,增加左心房压力,从而促进心房电重构和结构重构,引起持续性或间歇性的电活动紊乱,从而促进房颤的发生和维持。

2.1 心室节律不规则

房颤期间不规则的RR间期可对收缩及舒张功能产生负面影响,原因是间隔时间的搏动变异性会造成左心室充盈及舒张末期容积的变化。动物研究表明,在细胞水平上,不规律的心动周期通过影响细胞内钙调控,导致肌质网钙离子ATP酶的表达减少,心肌细胞对钙的瞬变电位峰值降低和再吸收效应延迟,心室肌细胞兴奋收缩脱耦联,从而损害心肌细胞功能,促进心衰的发展。与窦性心律相比,房颤显著增加了左心室收缩功能障碍(如HFrEF)患者的不良预后风险;在心率得到充分控制的持续性房颤患者中,有大量病例通过消融治疗恢复窦性心律后,左心室射血分数(LVEF)也得到改善。CASTLE-AF试验调查了接受消融术的LVEF≤35%的房颤患者,结果表明术后心衰住院率和死亡风险降低了40%。

2.2 心房收缩泵功能丧失

在心动周期中,左心房作为一个独立个体,通过协调的心房收缩在心室舒张期增加心室充盈,而房颤期间,由于缺乏心房对心室舒张后期的被动充盈,因此心输出量可降低20%~25%。此外,在房颤状态下,快速和不规则性的心室率还会导致房室同步性受损,进而缩短了心室充盈期,引起左心室舒张功能受损和左心室充盈压升高,而升高的左心室充盈压将逆向传导并引起心房容积及压力的增大。心肌壁压力升高,会加剧左心房电重构和结构重构,继而导致左心房功能恶化。严重心室舒张功能障碍会减少被动充盈,从而在原有功能障碍基础上进一步降低左心室输出量,导致患者症状恶化。因此,在这类患者特别是HFpEF患者中,心房的收缩作用就显得尤为重要。

2.3 神经体液变化

房颤和心衰之间的双向作用激活了神经体液通路。肾素-血管紧张素-醛固酮系统的激活导致心肌细胞肥大、凋亡和离子通道重构,促进舒张及收缩期左心室功能障碍的发展。心脏交感神经的激活可导致早期和延迟去极化、局部病灶放电增加,增强了房颤的易感性。迷走神经兴奋刺激乙酰胆碱的释放,导致乙酰胆碱敏感性钾离子通道的活性增强,不应期和动作电位时程缩短,心肌细胞的离散度增加,使电激动在心房内形成折返路径,从而促进房颤的发生。

2.4 心房重构

慢性心衰时,左心室舒张压的升高通过房室耦联机制引起心房充盈压升高,导致慢性心房扩张和机械性心房壁拉伸,激活心房内依赖于拉伸的离子通道,进而引起电传导时间的延长和细胞间缝隙连接蛋白分布的异常,造成心房电生理重构及纤维化改变。研究指出,心房纤维化是心房重构的关键因素。在扩张的心房中,纤维化引起的电传导不均匀性,以及电传导速度的减慢或中断,为心房内折返通路和多回路并存的形成提供了基础,也被认为是房颤发生和维持的关键因素。

2.5 心室纤维化

房颤常伴随快心室率,长期持续的快心室率可引发多种细胞和神经激素的改变,导致左心房体积增大、顺应性降低、泵功能减弱等,进而降低心房收缩储备,引发单一的左心房心肌病。研究证实,左心房的大小是左心室充盈压升高和舒张功能障碍严重程度的标志性参数;在一定程度上,左心房的扩大程度可能反映了心衰的易感性。持续或频发的房颤会导致心室僵硬度增加,促进心室纤维化,造成持续或不可逆的心肌结构改变。同时,心室纤维化程度与房颤严重程度相关:房颤负荷越大,心室纤维化程度就越重。现代医学强调,在永久性结构改变发生之前早期识别和治疗房颤,是改善患者预后的关键。

3 心衰负荷下房颤RFCA术的研究进展

3.1 房颤合并不同亚型心衰的RFCA术

目前,针对房颤或心衰的治疗与管理已有各自的指南或专家共识,但关于这两种疾病共病情况下的治疗尚未形成明确共识。鉴于房颤合并心衰患者通常伴有器质性心脏病,多存在传统抗心律失常药物的禁忌证,且药物治疗不良反应可能会抵消其在窦性心律维持方面的效果,因此,RFCA已成为可改善这类患者预后的心律控制方法,在一定程度上可替代药物控制心律治疗。

关于RFCA术对房颤合并HFrEF患者的影响,最近的多项试验研究均表明,在改善LVEF、生活质量和运动耐量方面,RFCA比药物控制更有效。CASTLE-AF是一项具有里程碑意义的多中心随机对照试验,该研究证实,与药物治疗相比,接受RFCA治疗的房颤合并HFrEF患者的住院率更低,LVEF及心血管死亡率有所改善,且房颤发作时间显著缩短。AATAC试验则首次证明,在既往有心脏起搏器或植入式心律转复除颤器植入史的持续性房颤和HFrEF患者中,RFCA要优于胺碘酮。它也是CASTLE-AF试验以外另一项表明RFCA术可降低死亡率的重要试验。CAMERA-MRI研究旨在探究通过恢复窦性心律能否改善病因未明的房颤合并HFrEF患者的LVEF。研究结果显示,与常规药物治疗相比,接受RFCA治疗的患者LVEF改善幅度显著更大,LVEF恢复到50%的患者比例更高(9% vs. 58%,P=0.000 2),其氨基末端脑钠肽前体(NT-proBNP)水平和NYHA等级也有较大提高。上述试验结果还提示,房颤合并HFrEF患者发生围手术期并发症的风险高于房颤未合并HFrEF患者,可能反映了前者多系统生理储备功能的下降。尽管上述研究已证实,房颤合并HFrEF患者接受消融治疗效果显著且安全可行,如CASTLE-AF试验报道的并发症发生率为7.8%,AATAC试验为2.9%,与2020年欧洲心脏病学会(ESC)和欧洲心胸外科协会(European Association for Cardio-Thoracic Surgery,EACTS)协作发布的房颤诊断和管理指南中提及的4%~14%的并发症发生率高度相符,心衰患者行消融术的并发症也处于可接受范围内,其临床获益大于风险,但仍需进一步的证据来评估RFCA术在这一群体中的疗效和安全性。

房颤和HFpEF的临床症状通常有所重叠,而HFpEF的定义不同也可能给试验带来巨大挑战,使HFpEF的诊断更加困难。由于许多房颤合并HFpEF研究受到HFpEF过分简化的定义所限,因此,有关房颤合并HFpEF的患病率和发病率、房颤合并HFpEF相关的死亡率以及该类患者的最佳管理策略的结论,应该根据这些研究中HFpEF的诊断标准做出相应的调整。与HFrEF不同的是,HFpEF患者的治疗选择更加有限,现阶段没有足够的证据支持RFCA治疗在房颤合并HFpEF患者中的疗效与安全性。今后需要开展研究设计良好、HFpEF有明确定义的随机对照试验,以进一步证实RFCA术在HFpEF患者治疗中的重要性。

目前,关于房颤合并射血分数中间值的心衰(heart failure with mildly reduced ejection fraction,HFmrEF)患者消融治疗的相关研究不多,且多为亚组研究中的一小部分。对于房颤合并HFmrEF患者,房颤指南或共识虽然推荐通过消融改善其症状及心功能(Ⅱb类),尤其适用于优化药物治疗方案后LVEF仍较低的症状性患者(证据水平C),但是证据等级较低。未来需通过分层研究,进一步明确不同心房纤维化程度患者的最佳干预方案。

对于RFCA治疗房颤伴心衰患者的长期成功率,研究界一直存在争议,而关于心衰亚型对消融结果的影响亦争议不断。既往研究表明,房颤合并HFrEF患者的预后较单纯HFpEF患者差。但也有研究表明,不同亚型的心衰患者在手术术式、心律失常复发或心功能改善程度方面比较,差异均无统计学意义。上述研究结果存在不一致,可能归因于患者特征、心衰病因、随访时间和消融策略等诸多因素。

3.2 消融患者的选择

RFCA术被视为一种关键的治疗策略,鉴于消融术后较高的复发率,有必要开展深入研究,特别是明确心衰患者中哪些群体能从该治疗中获得最大益处,以及确定实施该治疗的最佳时机,从而巩固这一策略的优势。

在临床实践中,合并心衰的房颤患者较少接受RFCA治疗,且目前尚不明确哪些患者群体可能从RFCA中获益最大。一项试验研究表明,患者的某些特征(如年轻、无明显合并症、阵发性房颤或早期持续性房颤)可能预示着他们将从RFCA治疗中受益,特别是对于心动过速性心肌病患者(已排除其他可证实的基础心脏病),消融治疗可显著改善其远期预后]。一项研究指出,正常至中度左心室扩张、静息心率≥80次/min的HFmrEF患者或许能借助早期消融实现LVEF正常化。CAMERA-MRI随机对照试验提示,无心室纤维化的患者行RFCA术后LVEF有较大改善,且心室纤维化面积与LVEF的绝对改善程度之间呈负相关。这表明心脏磁共振或许有助于识别最有可能从消融术中获益的患者。CASTLE-AF试验研究表明,NYHAⅠ、Ⅱ级和非缺血性病因的心衰患者似乎从消融治疗中获益显著。ESC最新指南建议,对于选择节律控制策略且有意向接受消融的房颤合并HFrEF患者,推荐行RFCA(首选Ⅰ类推荐,抗心律失常药物治疗失败后Ⅱa类推荐),以改善生活质量和左心室功能,并降低心衰住院率和死亡率。而关于将消融手术扩展到HFpEF患者中,也有明确的指南推荐。2023年中华医学会心血管病学分会联合中国生物医学工程学会心律分会发布的《心房颤动诊断和治疗中国指南》中,对房颤合并HFpEF患者推荐行RFCA(Ⅱa类推荐)以改善症状。

在房颤合并心衰的治疗中,对于新发房颤(<12个月)、房颤触发灶与心衰失代偿关联明确、NYHAⅠ或Ⅱ级、非缺血性心衰病因、左心房容积指数<34 mL/m2且心肌纤维化程度低(<20%)的患者,优先推荐RFCA治疗。而合并进展性心房心肌病(左心房收缩功能储备<15%)、NYHA Ⅲ/Ⅳ级或血流动力学不稳定、心室纤维化程度较重的患者,可以考虑首选药物治疗。针对这类患者应基于精准分层进行治疗,最大化消融获益风险比。

4 小结与展望

为进一步完善房颤合并心衰的现代治疗策略,除了需要深入认识这两种疾病,还必须充分考虑心房心肌病的严重程度、房颤类型及心衰的不同亚型给治疗收益带来的差异。共病的RFCA治疗仍需攻克患者分层、技术和机制等难题,未来需开展前瞻性的多中心研究,借助心脏磁共振联合电生理标测等技术,动态评估消融后心房电-机械耦联与左心室逆向重构的关系,推动实现精准治疗。

原文刊发于《实用心电与临床诊疗》, 2025, 34(4): 620-624

-END-

声明:本文转载于<实用心电与临床诊疗>,以上仅代表作者本人观点,仅用于学习交流,版权归原作所有,如有侵权请联系删除。