如何保护好高血压患者的心、脑、肾、血管和眼底?看看最新专家共识如何说

“医生,我药也吃了,血压也降到130/80了,为什么还要做心脏超声、查小便?是不是检查开多了?”相信你在门诊也一定遇到过这样的疑问。

我们主任今天的回答,直接体现了高血压管理的最新核心层次:“降压只是手段,保护好您心、脑、肾、血管、眼底这些重要器官不受损害,才是我们治疗的最终目的。 只看血压数字,我们可能会错过您重要器官早期受损的宝贵干预时间。”

2025年10月29日发布的《高血压患者靶器官动态评估与长程管理专家共识》(以下简称《共识》),正是将我们的临床重心从“血压数值管理”全面转向“靶器官健康管理”的重要指导性文件。本文将为你划出《共识》的重点,解读亮点,说清更新点,助你在临床实践中率先转型,为患者提供更精准、更前瞻的管理方案。

一、理念升级:从静态分层到动态长程管理

过去,我们习惯于根据初诊时的血压分级和危险分层,制定一个相对静态的治疗方案。至于何时复查、根据什么调整治疗方案,更多依赖个人经验。

《共识》的核心贡献,是构建了一个清晰的“评估-治疗-再评估”动态循环管理模型。这套模型让长期随访有了标准化路径,如下图所示,它清晰地回答了“下一步该做什么”的问题。

(图1:此处插入高血压动态循环管理模型图)

二、临床评估:有了标准化工具库

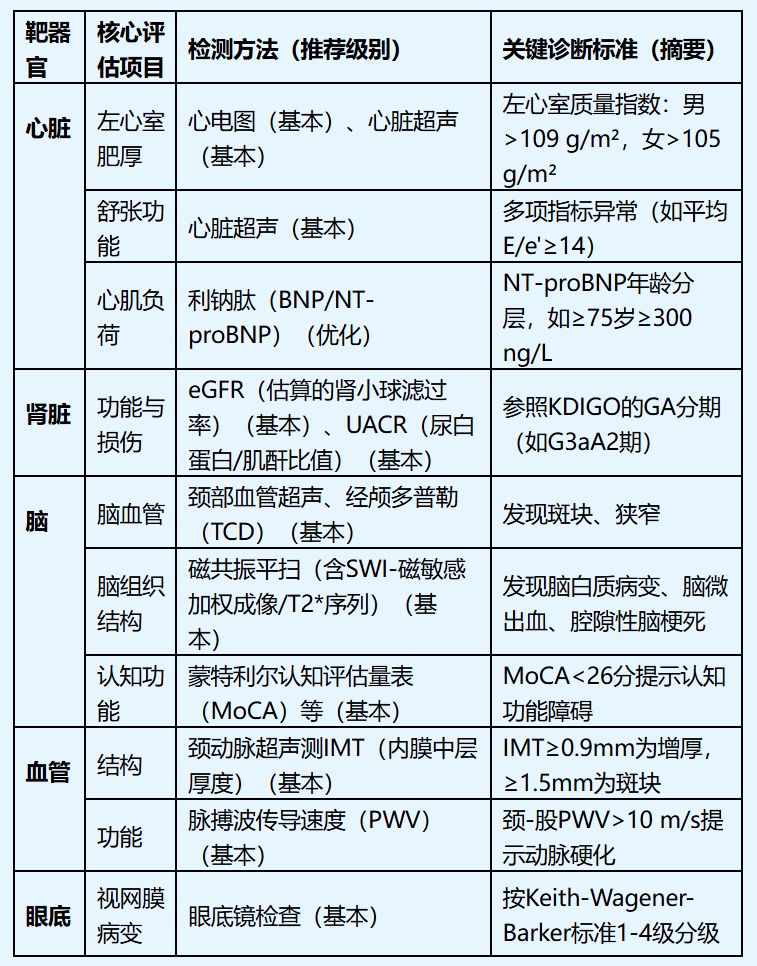

《共识》为五大靶器官的评估提供了详尽的工具库,并贴心地分为“基本推荐”(常规必备)和“优化推荐”(精准深入),非常适合我国医疗资源不均衡的现状。

表1:高血压靶器官损害评估临床工具库

特别提醒:《共识》将认知功能和脑微观病变提到新高度。这意味着,对于主诉“记忆力下降”的高血压患者,我们应意识到这可能是高血压脑损害的表现,而非简单的“老了”,应考虑进行MoCA筛查。

三、治疗策略升级:从“降压药”到“护靶药”

1. 降压目标:更严格,更智能

核心原则:一旦确认靶器官损害,即为高危/很高危,诊室血压目标应<130/80 mmHg(可耐受时)。

个体化例外:老年人、严重认知障碍、合并颈动脉重度狭窄等特殊情况需灵活调整。

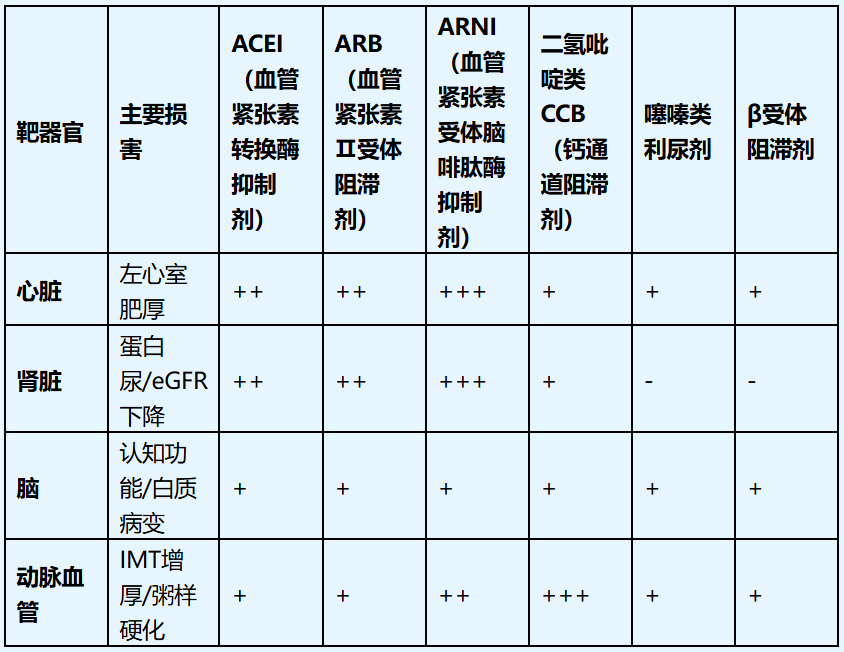

2. 药物选择:首选有“护靶”证据的降压药这是《共识》最具临床价值的部分。选择药物时,我们应有意识地“对靶下药”。

表2:常用降压药物的靶器官保护作用强度

注:- 为无保护作用;+/++/+++ 为保护作用强度逐渐增强。

临床决策要点:

保心护肾降压药:ACEI、ARB、ARNI是逆转左心室肥厚、减少蛋白尿的基石。对于这类患者,应优先选用,并努力用到最大耐受剂量。简记:心肾损害“A-A-A”(ACEI、ARB、ARNI)。

保护血管降压药:二氢吡啶类CCB在延缓动脉粥样硬化方面优势明确。

跨界新药

SGLT2(钠-葡萄糖协同转运蛋白2)抑制剂:无论是否合并糖尿病,对心衰和慢性肾脏病均有明确保护作用。

非奈利酮:专攻2型糖尿病相关慢性肾脏病,通过抗炎抗纤维化带来心肾双重获益。

四、科学随访:不同指标,不同频率

《共识》首次明确了不同靶器官损害指标的复查频率,这让我们的随访安排更有据可依。

快反应指标(数周-数月):UACR、PWV。可作为短期(如3个月)疗效监测。

中反应指标(≥6个月):左心室肥厚、eGFR、眼底改变。建议至少每半年评估一次。

慢反应指标(≥1年):颈动脉IMT、踝臂指数(ABI)等。

据此,临床路径很清晰:

初诊无损害者:每年系统评估1次。

已存在损害或治疗调整期:每6个月复查1次;对于UACR等快反应指标,可缩短至3-6个月。

总结

这份《共识》为我们提供了一个强大的高血压靶器官损害评估临床工具库和科学选用护靶降压药的详实数据库。它要求我们心内科医生要完成角色转变:从被动的降压师转变为主动的“靶器官守护者”。

临床行动四步法:

1.观念先行:在每次诊疗中,自觉地将关注点从“血压降了多少”延伸到“器官保护了没有”。

2.评估建档:利用文中的“工具库”,为患者建立一份靶器官健康档案。

3.对靶下药:根据评估结果,优先选择具有相应器官保护证据的降压药物。

4.动态随访:依据指标的反应速度,制定个体化的、科学的复查计划。

高血压管理是一场关乎患者生活质量的器官保卫战。用好这份共识,我们能让治疗更具前瞻性,让患者真正长久地受益。

参考文献[1] 高血压联盟(中国), 中国医疗保健国际交流促进会高血压病学会, 中国医药教育协会临床肾脏病学专业委员会, 等. 高血压患者靶器官动态评估与长程管理专家共识[J]. 中华高血压杂志(中英文), 2025.1-14. https://doi.org/10.16439/j.issn.1673-7245.2025-0346

-END-

声明:本文为原创内容,作者<药聊斋.常怡勇>,以上仅代表作者本人观点,仅用于学习交流,版权归原作者所有。