经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention, PCI)虽技术成熟,但从穿刺入路动脉到PCI的操作全过程中,相关器械均可能对入路血管和冠状动脉造成损伤,产生严重并发症,因此需警惕防范、及时发现和紧急救治,以确保患者安全。

那么,PCI常见的术后并发症有哪些?

来源:经皮冠状动脉介入治疗指南(2025)

包括冠状动脉相关并发症、出血血栓和栓塞、穿刺血管并发症、对比剂并发症四大类。

一、冠状动脉相关并发症

1.冠状动脉急性闭塞

冠状动脉急性闭塞(血流TIMI 2级及以下)。

主要发生在术中,也可发生在术后24 h内,个别在24 h后。

主要由于球囊扩张后血管内膜严重夹层、支架远端夹层或壁内血肿向远端移位所致,均需要置入支架恢复血流;如因支架置入挤压斑块致分支闭塞,则需要立即开通分支。

如冠状动脉左主干或主支开口闭塞,可因大面积缺血,即刻出现血压降低、心率减慢,甚至心脏停搏并对升压药无反应,即循环崩溃,导致死亡。PCI术中保持导丝在冠状动脉主、分支内是有效防治急性闭塞的关键。

2.冠状动脉栓塞和无复流

冠状动脉支架置入后,可因血栓、斑块碎屑和个别气栓致微血管栓塞,并发冠状动脉慢血流(TIMI血流2级)或无复流(TIMI血流1/0级) ,在除外痉挛、夹层和壁内血肿时即可确诊。

常见于IRA、退化静脉桥血管、斑块负荷重的弥漫病变PCI后以及冠状动脉旋磨术中。

冠状动脉无复流一旦发生,需紧急处理,立即于冠状动脉内注射钙通道阻滞剂、硝酸酯类、硝普钠、替罗非班等药物 ;或使用血栓抽吸并置入IABP以稳定血流动力学

3.冠状动脉破裂或穿孔

少见但致命性并发症。

前者与严重偏心钙化、CTO病变、支架偏大或扩张压力过高有关,后者则由PCI硬导丝损伤或穿出冠状动脉外,或亲水涂层导丝穿出分支末梢所致。

一旦发生,需用直径匹配的球囊在穿孔处低压力扩张封堵,以防心脏压塞,对小穿孔有效。对供血面积大的冠状动脉,封堵需间断进行,并尽快置入覆膜支架,同时做好心包穿刺、急诊外科切开引流和手术准备。

4.冠状动脉支架内血栓形成

发生率低,30 d内约0.6%,3年内约2.9% ,但可直接致冠状动脉急性堵塞,病死率高达45% 。

支架内血栓形成的危险因素包括:

高危患者如肾功能不全和残余血小板高反应性等;

高危病变(B2或C型复杂冠状动脉病变如CTO、血栓病变、小血管弥漫病变,特别是极度迂曲和偏心的严重钙化病变等);

支架置入相关因素,如多支架、长支架、双支架和小支架等;

支架相关因素,如对多聚物涂层过敏、炎症反应致血管内皮化障碍及内膜覆盖不全等。

5.冠状动脉支架脱载

多因冠状动脉弥漫迂曲(或已置入支架)、严重钙化等复杂病变预处理不充分,致支架通过阻力过大,前送难以到位而回撤受阻或与引导导管口成角被卡住。

6.围术期心肌损伤和心肌梗死

PCI术后常发生围术期(≤48 h)心肌损伤或心肌梗死

依据第4版心肌梗死通用定义,当术后肌钙蛋白>99%和>5倍正常参考值上限,可分别诊断心肌损伤及心肌梗死 。

心肌损伤多由冠状动脉微栓塞或微小冠状动脉闭塞引起。

二、出血、血栓和栓塞

围术期大出血主要包括由DAPT联合肝素抗凝治疗所致的消化道和脑出血,多与患者出血高危体质和基础疾病如长期高血压致脑血管微动脉瘤有关

动脉血栓和栓塞包括外周动脉栓塞或影响听力、视力的脑血管微栓塞。肝素化抗凝和严格肝素盐水冲洗器械可预防。

静脉血栓包括股静脉和小腿肌间静脉血栓形成,均与较长时间卧床(如老年患者)有关,均需给予抗凝治疗。

三、穿刺血管并发症

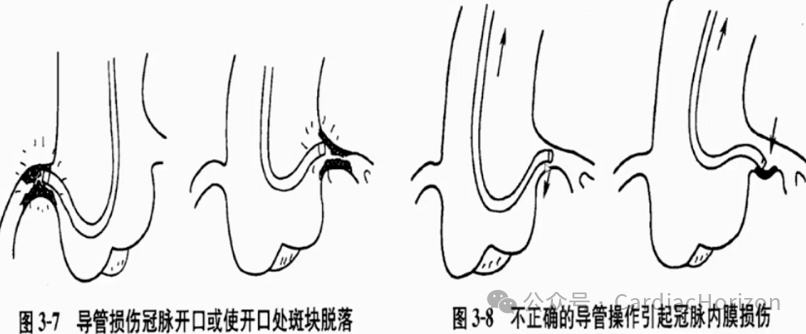

主要与血管硬化弹性差、损伤和压迫止血不当有关。

危险因素有高龄、低体重女性、外周血管疾病、经股动脉入路、急诊PCI和应用GPI者。

1.经股动脉路径并发症

(1)大血肿和腹膜后血肿

因血管损伤出血形成血肿,其张力大,有压痛提示活动性出血,应充分加压包扎止血,及时补液或输血,以防血压下降。

(2)假性动脉瘤

与穿刺部位压迫止血、加压包扎过松,持续出血形成血肿而导致穿刺点未闭合有关,多普勒超声可确诊;局部再压迫止血(需避开内侧股静脉)、加压包扎多可闭合;否则需外科手术治疗。

(3)动-静脉瘘

常因穿刺股动脉时误穿刺进入股静脉所致,也与局部压迫止血、加压包扎不充分有关。少部分局部压迫、加压包扎可闭合,但多数需行外科修补术。

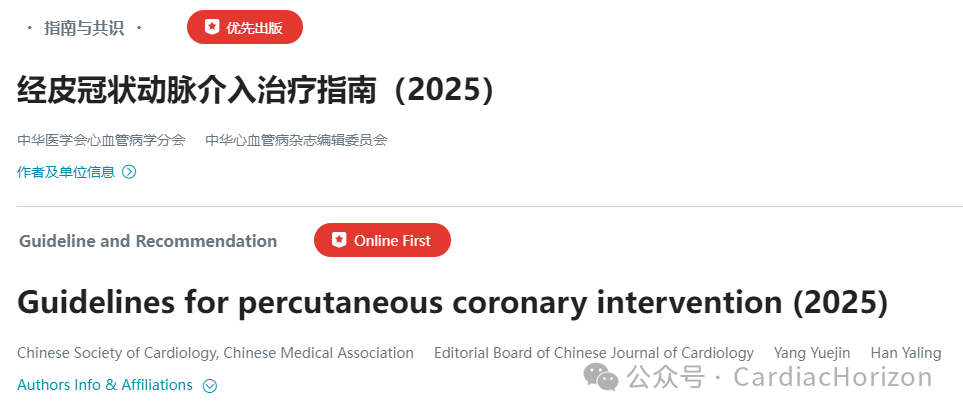

(4)动脉夹层

可由穿刺或导管、引导导丝逆向损伤血管内膜引起,一般不影响前向血流;如果血流中断应考虑斑块脱落或血栓形成引起,需要及时行介入或外科手术治疗。

(5)股静脉血栓形成

诱因常为下肢较长时间制动、偏股动脉内侧加压包扎使股静脉受压,表现为患肢静脉回流障碍和肿胀。

(6)血管迷走反射

多在股动脉鞘管拔除、封堵和缝合时,由疼痛和牵拉刺激诱发,在失血和低容量状态易发;

典型表现是血压快速降低、心率反而减慢伴面色苍白、出汗;

需紧急静脉推注升压药,首选多巴胺2~5 mg,必要时重复使用,可迅速升压;稍有延迟则有严重低血压和心脏停搏的风险。

关键的预防措施包括术中尽量减少失血、快速扩容水化和充分局部麻醉,在血管封堵或缝合前追加局部麻醉药以避免疼痛刺激。

2.经桡动脉路径并发症

(1)桡动脉闭塞

发生率约5%,因有掌弓动脉供血,故无缺血后果。

(2)桡动脉痉挛

与反复穿刺、前送导丝或引导导管遇阻刺激血管有关。

(3)急性骨筋膜间隙综合征

少见但后果严重,有截肢风险。因前臂动脉分支活动性出血,骨筋膜室内压力增高,导致动脉及神经受压;表现为前壁疼痛难忍、高张力血肿、动脉搏动消失、手部缺血苍白。一旦发生,应立即在严格消毒和局部麻醉下,使用股动脉穿刺针于血肿张力中心区域多点穿刺引流减压

(4)假性动脉瘤

四、对比剂并发症

1.过敏性休克

是因患者对含碘对比剂过敏而引发急性1型超敏(变态)反应的致死性并发症;

如果患者在冠状动脉造影或PCI开始后30 min内,无任何并发症时突发血压快速下降,且对升压药多巴胺(5~10 mg)静脉反复推注无反应或效果差时,应高度怀疑发生了过敏性休克;

需立即给予肾上腺素(0.25~1 mg)静脉推注,如能有效升压则可确诊;

应立即给予3~10 μg/min持续静脉输注或泵入,同时严密监测血压、调整剂量,以维持动脉血压>130/80 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)为宜,宁高勿低,不可让血压再次降低及反复波动;并立即给予甲基强的松龙500~1 500 mg静脉推注抗过敏。

2.使用对比剂后的急性肾损伤(post contrast acute kidney injury,PC-AKI)

定义为PCI(使用含碘对比剂)后48 h内出现的任何急性肾功能损伤,即血清肌酐值较基线期水平升高≥0.3 mg/dl(26.5 μmol/L),或达到基础值的1.5倍以上。

对心功能正常者,应从PCI开始时实施静脉扩容性水化方案(生理盐水500 ml/h),以患者排尿或膀胱明显充盈和有尿意为水化效果满意的标准;术后继续维持静脉缓慢补液和饮水补液,以4 h内排尿至少1500 ml为宜。

选用低、等渗对比剂,PCI术中减少用量,并通过静脉内扩容性水化利尿,将对比剂尽快排出是目前预防PC-AKI发生的最重要策略。

-END-

声明:本文转载于<CradiaHorizon>,以上仅代表作者本人观点,仅用于学习交流,版权归原作者所有。