由于美容或病理原因的咬肌注射越来越普遍,同样在面部外侧区域或下颌轮廓,使用双平面或多平面技术的填充注射也越来越多。在这些部位操作后,失明的发生经常是无法解释的。本研究的目的是通过研究面横动脉及其与咬肌的关系,来确定这种并发症的解剖学解释。为此,我们解剖了35例注射乳胶的脸颊标本和10例不注射乳胶的脸颊标本。颈外动脉被解剖,直到分叉进入上颌动脉和颞浅动脉。结果显示,面横动脉起源于颞浅动脉或颈外动脉,位于颧弓和腮腺导管之间。

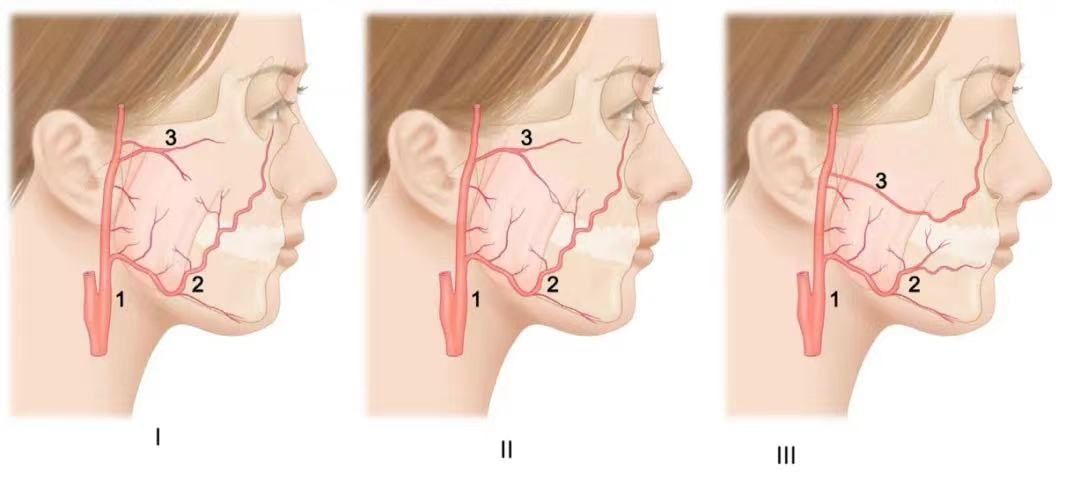

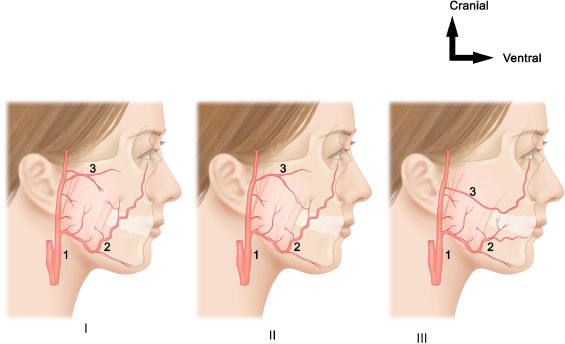

三种类型的面横动脉被观察到:

I型:面横动脉不延伸超过咬肌前缘;

II型:面横动脉穿过鼻唇沟并与面动脉吻合;

III型:一条相当大的面横动脉,替代发育不全的面动脉,继续作为角动脉,然后与鼻背动脉吻合。

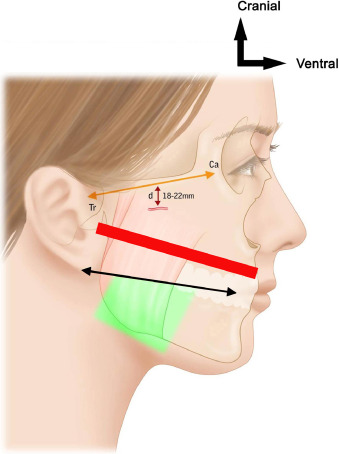

了解这三种类型的面横动脉是研究血管区域的前提。类型III提供了侧脸注射后发生失明的解释。因此我们将耳屏到上唇外四分之一处的一条线定义为危险区域,而安全区位于这条线的两边。

45个脸颊标本进行了尸体解剖,这些标本取自45个没有病理或头颈部疤痕的半边脸;35个面部被注射了乳胶,解剖后用3.5屈光度的放大镜进行仔细的宏观检查。

研究结果

研究人群包括25名女性和20名男性,平均年龄为79岁。

面横动脉起源于颈外动脉或者颞浅动脉。动脉在这一层很深。它在颞支和颧支下行进面神经,穿过颧骨的分支咬肌。

医生们观察了三种类型的面横动脉:

I型(图1)

面横动脉不延伸超过咬肌前缘10例(22.22%)。

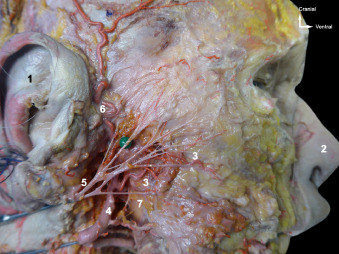

图1:I型面横动脉的右侧视图(1.耳廓;2.鼻子;3.面横动脉;4. 颈外动脉;5.面神经颞支;6. 颞浅动脉;7.下颌支和咬肌

II型(图2)

面横动脉延续至咬肌外并与面动脉吻合30例(66.66%)。

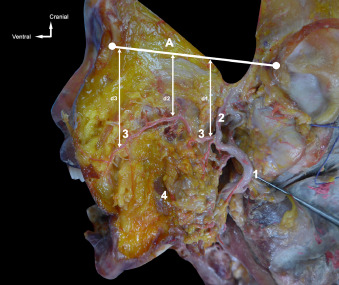

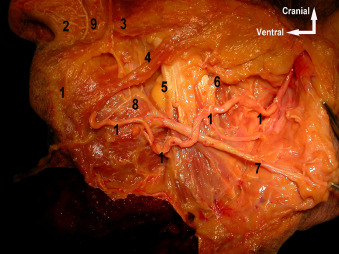

图2. II型面横动脉左侧视图(1. 颈外动脉;2. 颞浅动脉;3.面横动脉;4.咬肌)

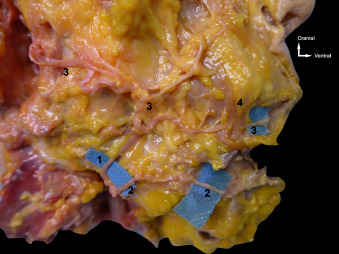

III型(图3)

面横动脉延伸到咬肌以外,替代面动脉,止于下唇水平,延续为角动脉,这占了5例(11.11%)。

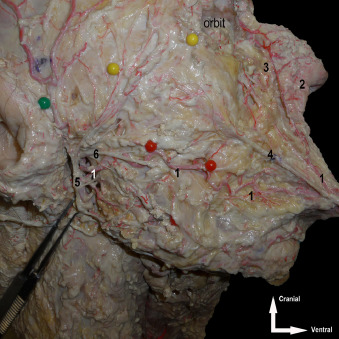

图3. III型面横动脉左侧视图(1. 颈外动脉;2.面神经颊支;3.面横动脉;4.角动脉的起源)

在图2中,从耳屏到外眦的连线(A线)与面横动脉起点之间的距离为35-40mm;A线中点至面横动脉的距离为18 ~ 22mm,外眦至面横动脉的距离为40 ~ 45mm。30例面横动脉因此形成向下凹陷的曲线。

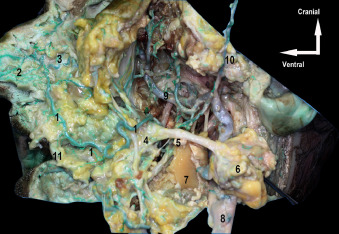

在另外15个面部标本中(图3),尽管有一定程度的弯曲,动脉的方向大多是水平的。在这其中有5个面部标本(图4)显示出了面动脉发育不全,止于下唇水平。在这5个病例中,面横动脉变得相当大(图3和4),继续作为与鼻背动脉吻合的上唇动脉和角动脉(图4, 5, 6, 7,以及8)。

图4. 面横动脉的右侧视图(1.面静脉;2. 面动脉发育不全止于下唇;3.面横动脉;4.颧大肌)

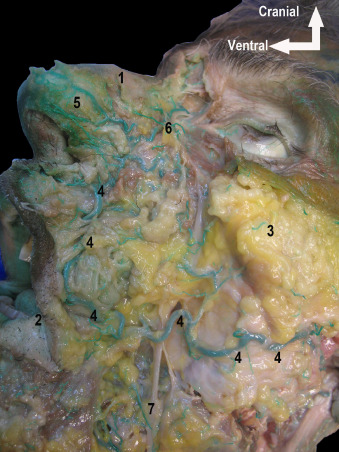

图5:面横动脉的左侧视图用绿色乳胶注射(1.鼻子;2.唇连合;3.脸颊脂肪;4.面横动脉;5.面横动脉的侧支和鼻翼;6.角动脉分支)

图6:图6. 面横动脉的右侧视图,用红色乳胶注射(1.面横动脉;2. 鼻翼和血管形成面横动脉的侧支;3.上唇鼻翼提肌;4.颧大肌;5.颊脂肪体;6.咬肌;7. 腮腺管;8.颊肌;9.面横动脉的外侧支)

图7:右侧视图和面横动脉路径(1.终止于上唇的面横动脉、鼻侧动脉和角动脉;2.鼻翼和鼻外侧动脉;3.角动脉:绿点=耳屏;黄点=颧弓-从左到右:第一个点=颧弓中间;第二个点=外眦;红点=面横动脉的路径。

图8:左侧视图和颞下窝(1.面横动脉;2. 面横动脉分支在鼻翼与鼻外侧血管化;3.角动脉;4.颊肌;5.腮腺导管;6.腮腺;7.下颌骨;8.颈外动脉;9.上颌动脉;10.颞浅动脉)

图9. 不同类型的面横动脉(I型:面横动脉不延伸至咬肌以外;II型:面横动脉延伸至咬肌以外;III型:面横动脉延伸至咬肌以外,为角动脉和鼻背动脉)

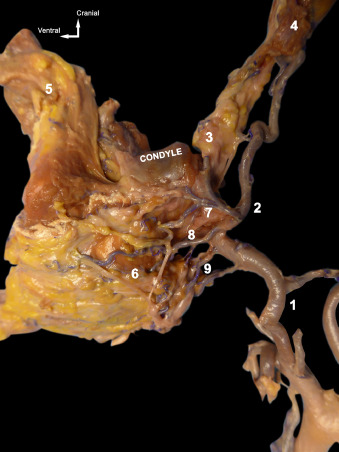

起源于颞浅动脉或颈外动脉的咬肌分支可与面横动脉相区分(图10)。

图10:下颌骨左上外侧视图(1.颈外动脉;2.颞浅动脉;3.颞下颌关节囊;4.颞肌筋膜;5.颞肌;6.咬肌;7.面横动脉;8.咬肌分支;9.腮腺颈外动脉分支)

因此医生得出结论,病变风险较低的区域沿III型面横动脉两侧从耳屏到上唇外侧四分之一(如下图)。对于下颌轮廓和咬肌注射,低风险区域位于从耳廓小叶到唇连合的线下方(如下图)。

如图:咬肌注射的安全区域(显示为绿色)。d=18-22毫米(在类型I和II中)红线:从耳屏到上唇外侧四分之一:面横动脉的走行(III型)。从耳垂到口腔接合处的黑色箭头。

声明:本文转载自网络,版权归原作者所有,仅用于学习交流,如有侵权,请联系删除!