引言

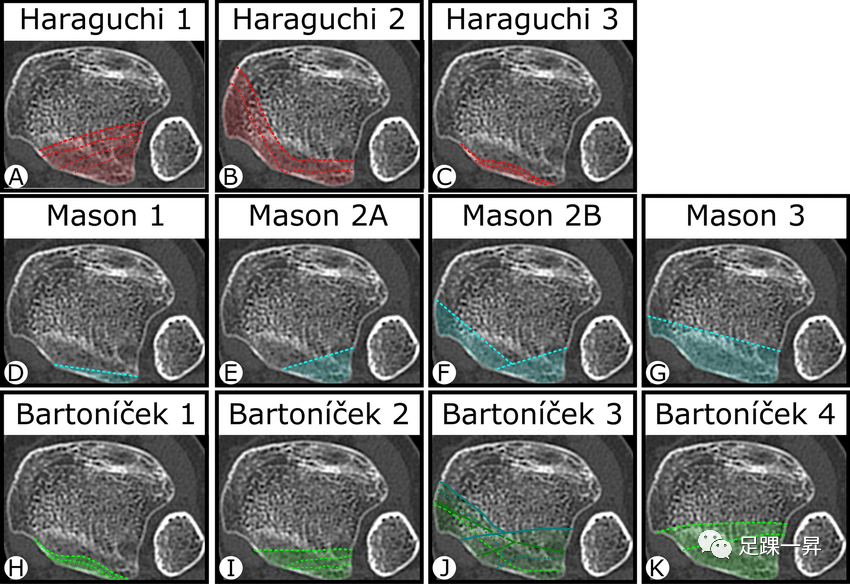

踝关节骨折是骨科常见的病症,其中高达40%的损伤涉及后踝。后踝骨折由旋转损伤引起,研究表明其存在会导致较差的预后。传统上,只有当骨折块累及关节面超过25%时,外科医生才会选择手术固定。然而,最近的证据表明,应结合关节面的平整程度和骨折形态来评估骨折块的大小。目前主流的分型主要有Haraguchi分型、Bartoníček分型及Mason分型。鉴于后踝骨折的异质性,需要采用不同的踝关节入路来充分显露每种亚型。

图示目前主流的后踝骨折分型。

踝关节周围骨折的治疗需要重视软组织保护,通常需要多个切口来处理骨折的不同部分。延迟手术以等待肿胀消退与感染率增加有关。如果计划采用单一切口,通常可以缩短手术时间,并在一定程度上接受更严重的软组织肿胀。对于Haraguchi 2型骨折合并腓骨远端骨折的情况,这至少需要两个切口。胫骨远端后侧常用的入路包括经典的后外侧入路(在拇长屈肌和腓骨肌之间)、内侧入路(在胫后肌前方)、后内侧入路(通过内侧切口在拇长屈肌和腓骨肌之间),然而这些入路都无法同时显露腓骨和整个胫骨后侧。

国外学者描述了一种改良的踝关节后外侧入路,该入路除了可以显露胫骨远端后外侧和外踝,还能显露胫骨远端后内侧部分,从而为所有后踝和胫骨远端骨折的手术固定提供充分的显露。

手术技巧

患者采用全麻或者腰醉。在大腿上部放置止血带,患者采用俯卧位。在手术腿下方放置泡沫垫,在同侧髋部下方放置一个垫块,使下肢内旋。对于体型较大或下肢固定外旋的患者,在使用垫子或绑带固定好患者后,可以倾斜手术台,这样术中X线检查就能在无需外科医生强行内旋的情况下,获得踝关节踝穴位X线片。

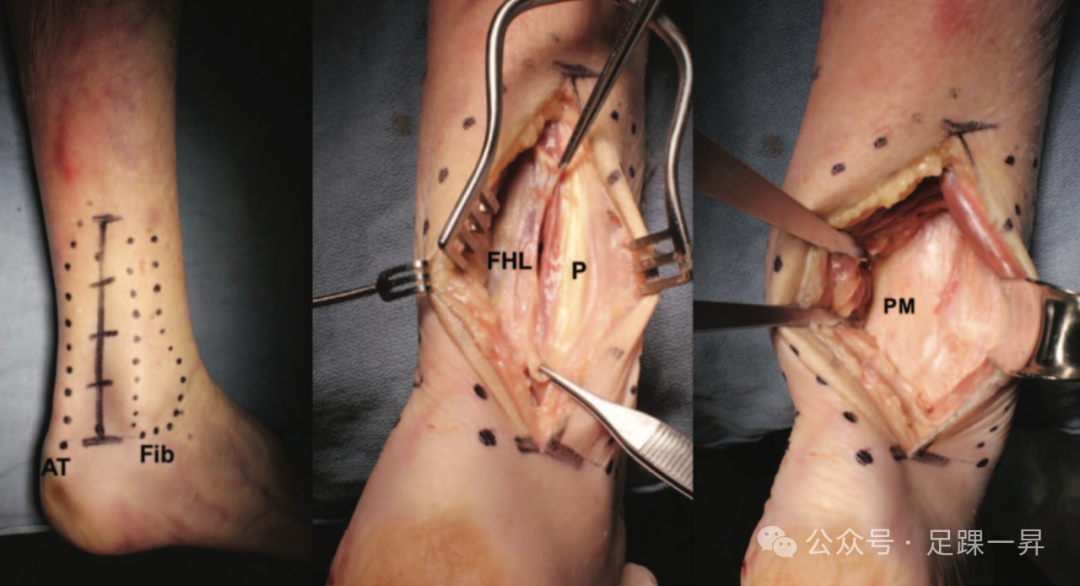

于跟腱和腓骨后侧之间的中点标记皮肤切口。根据骨折形态和所需的显露范围,切口从跟骨后外侧结节向近端延伸8-12cm。浅层解剖会显露腓肠神经和小隐静脉,将其向腓骨方向牵开。沿皮肤切口切开小腿深筋膜,显露腓骨肌腱。切开腓骨肌支持带,可将腓骨肌向前牵开,显露拇长屈肌(FHL)肌腹。

图示经典的踝关节后外侧入路的切口标记,逐层解剖腓骨肌腱以及拇长屈肌以暴露后踝。

内侧窗口

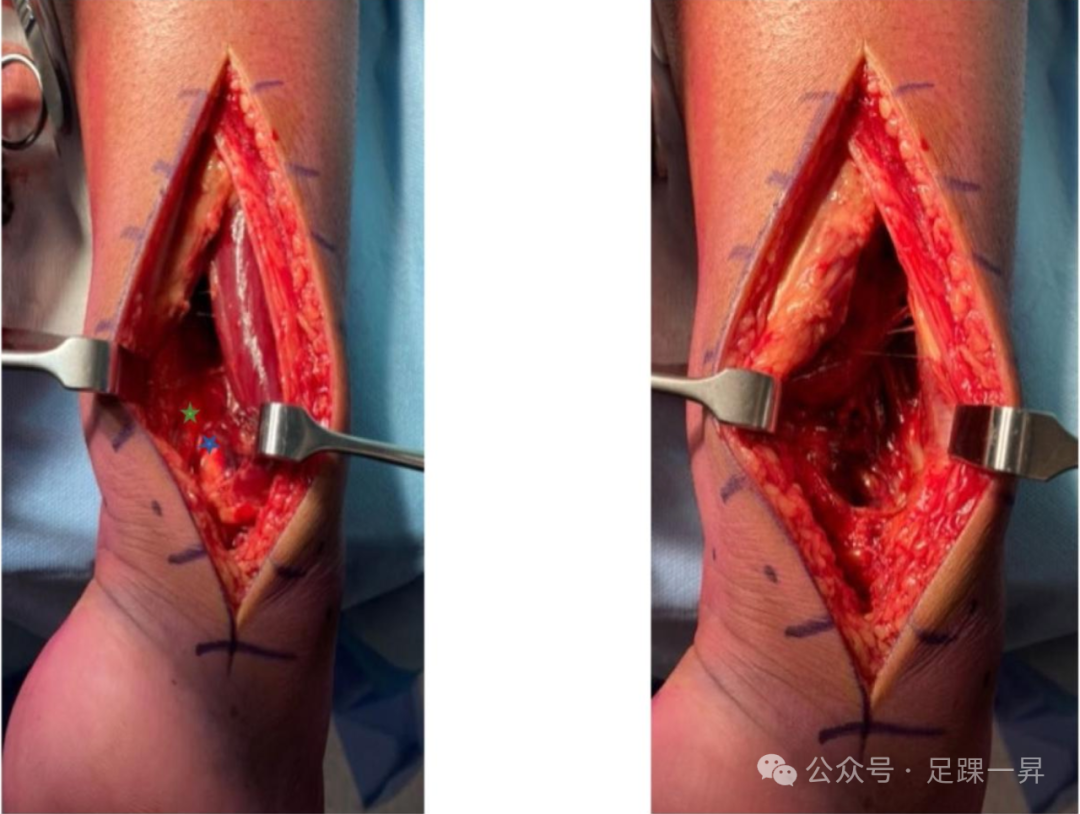

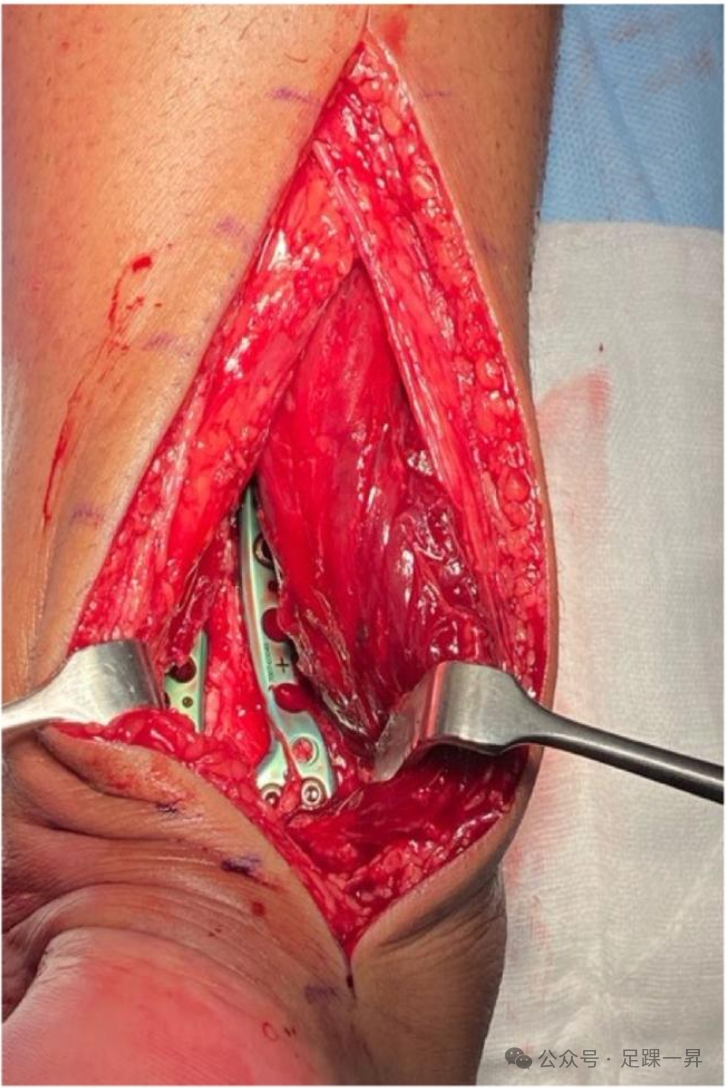

确定拇长屈肌肌腹的外侧边缘后,沿其向远端和内侧分离,找到拇长屈肌腱。用血管钳环绕该肌腱,将其与下方的支持带组织完全分离,然后切开纤维骨性隧道的近端边缘。这样可以在不过度牵拉的情况下,将神经血管结构向内侧牵开。用手指沿拇长屈肌腱的内侧缘向近端探查,分离出拇长屈肌与胫神经之间的间隙。将拇长屈肌肌腹向外侧牵开后,胫神经便清晰可见。用手指放在胫神经上,使用电刀在神经外侧1cm处掀起骨膜,远端至后关节囊水平,近端要保证能充分显露骨折。在近端操作时必须小心,避免损伤从内侧向中线走行的胫神经。切开骨膜后,可用骨膜剥离子向内侧掀起骨膜瓣,保护神经血管结构。放置Hohmann拉钩进行持续牵拉,助手必须清楚下方的结构,不宜过度牵拉。通过这个窗口可以显露胫骨后侧的内侧部分,直至内踝后丘水平,便于放置接骨板,并为骨折固定提供安全的螺钉轨迹。

中间窗口采用标准踝关节后外侧入路的深部窗口,在拇长屈肌和腓骨肌之间,用于固定后外侧骨折块以及对腓骨进行后支撑接骨板固定。

外侧窗口

将腓骨肌向内侧牵开后,即可显露腓骨的后外侧部分。这便于对腓骨骨折进行外侧接骨板固定和下胫腓联合固定。

病例报告

病例 1

一名31岁男性在机动车事故中受伤,造成AO-B3型胫骨远端骨折,伴有腓骨干轻度移位骨折。该损伤为闭合性,神经血管完好无损。初期处理是使用膝下石膏托固定,随后进行术前CT扫描。骨折形态显示有后内侧剪切骨折块、单独的后外侧剪切骨折块以及中间夹层骨块。患者同意进行切开复位内固定手术。受伤后第5天进行手术。手术显露采用改良后外侧入路的内侧和中间窗口。另外采用直接内侧经皮入路进行前方固定。术后患者胫神经和腓肠神经分布区域无麻木感及伤口并发症。

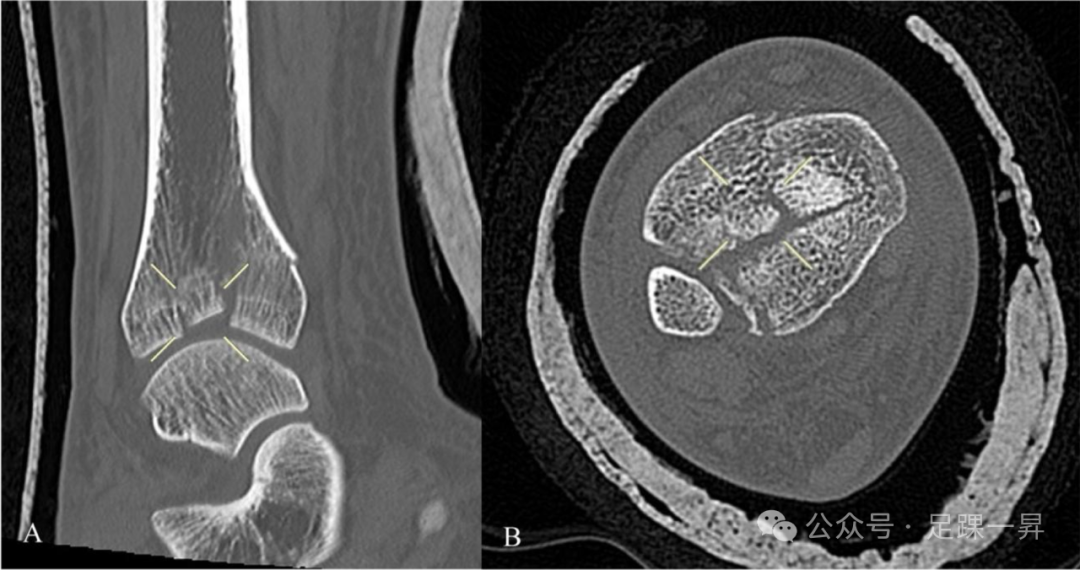

图示病例1的矢状位CT(A)显示中间压缩骨折块,轴位CT(B)显示该中间压缩骨折块的位置。

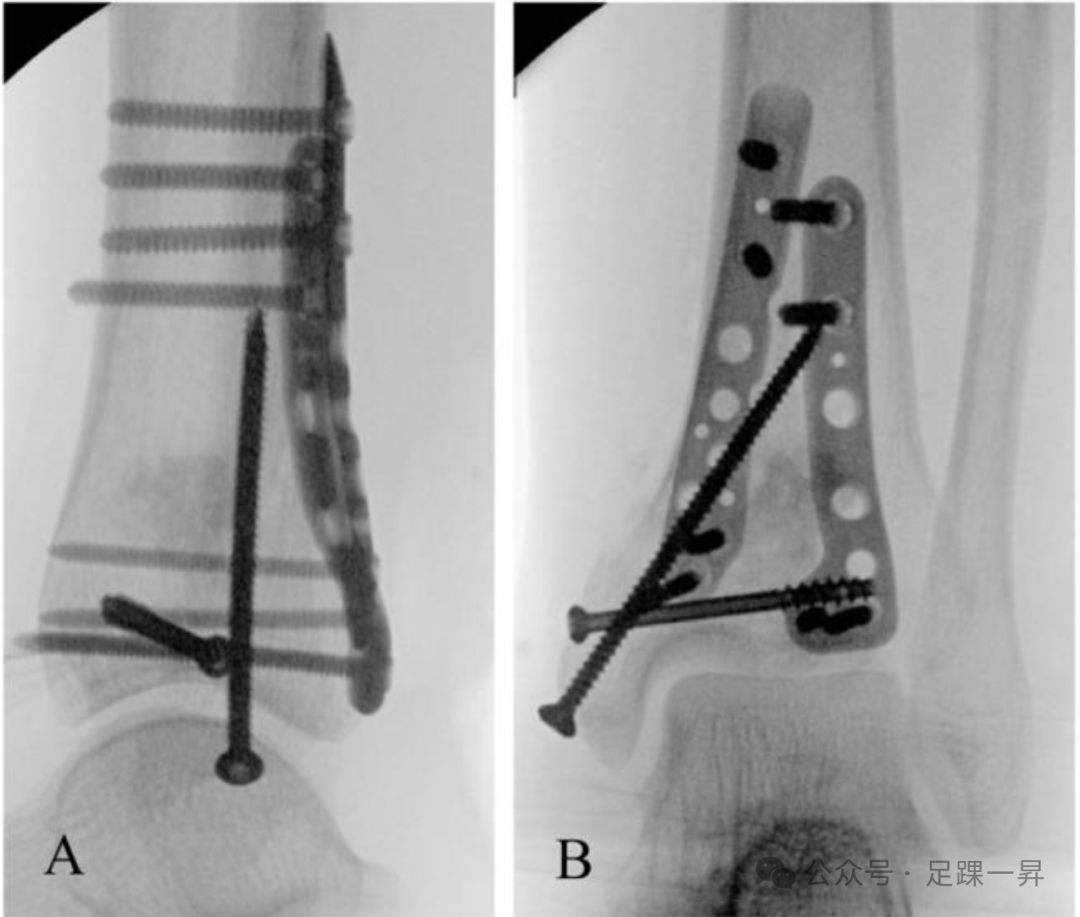

图示病例1术中的侧位(A)和正位(B)透视图像,显示骨折解剖复位,内侧螺钉及位于后方接骨板位置良好。

病例 2

该病例展示了改良后外侧入路在腓骨固定中的应用。一名27岁女性,Weber C型踝关节骨折,伴有Haraguchi 2 型后踝骨折。损伤为闭合性,神经血管完好无损。受伤后第5天手术。手术显露采用改良后外侧入路的所有三个窗口:内侧、中间和外侧。在这种Haraguchi 2 型骨折的情况下,改良后外侧入路可以同时显露、复位和固定后踝的内侧和外侧骨折块。术后神经血管结构和伤口愈合均无并发症。

图示病例2的术前正位和侧位X线片(A、B),显示Weber C型踝关节骨折伴Haraguchi 2型后踝骨折。

图示病例2的术前矢状面和轴位CT图像(C、D),显示Weber C型踝关节骨折伴 Haraguchi 2 型后踝骨折。

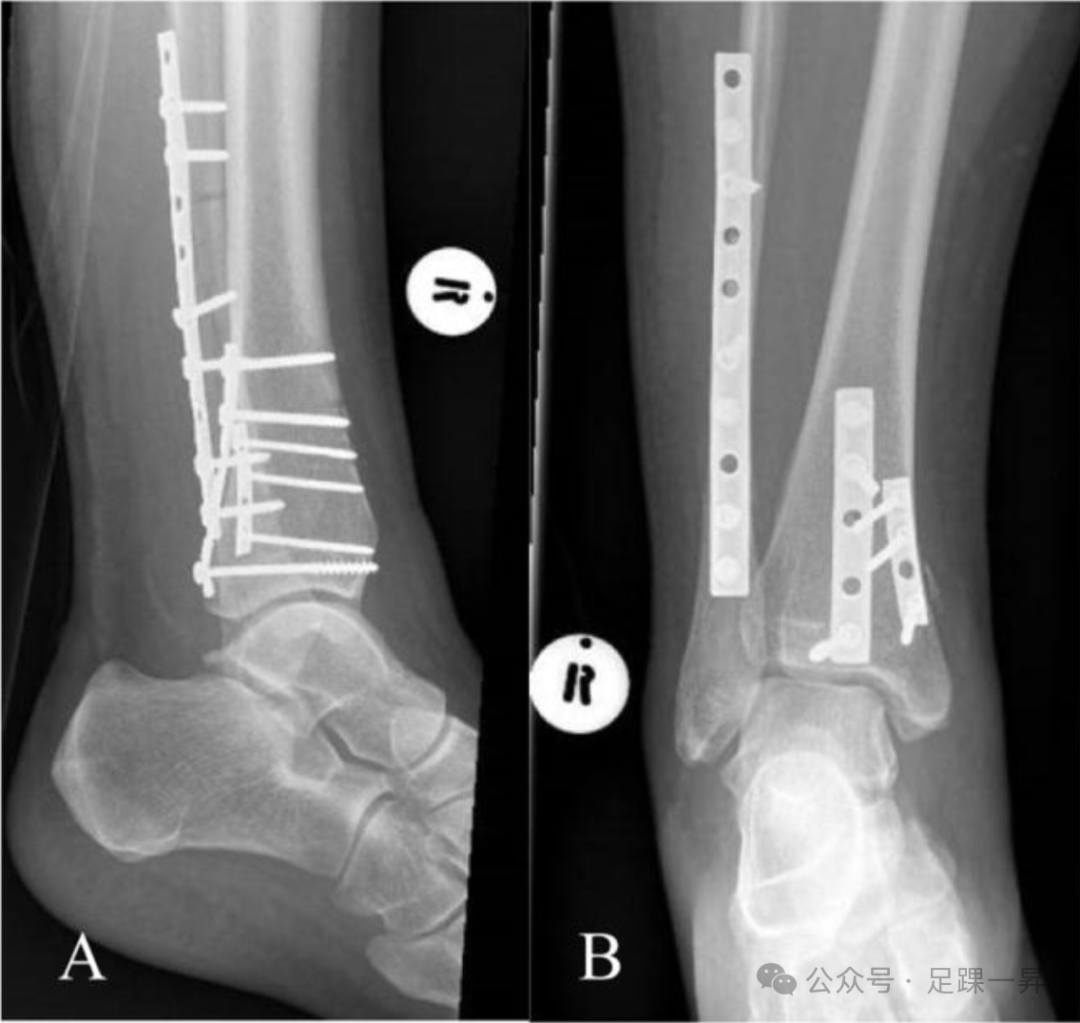

图示病例2术后的侧位(A)和正位(B)X线片,显示骨折解剖复位,接骨板位于胫骨及腓骨后侧。

图示病例2术后的侧位(A)和正位(B)X线片,显示骨折解剖复位,接骨板位于胫骨及腓骨后侧。

结论

后踝骨折的固定一直是一个有争议的话题,但目前的共识是,手术固定的决策取决于关节面的平整程度、骨折形态和骨折块的大小。后踝也是下胫腓后韧带(PITFL)的主要附着部位,该韧带对下胫腓联合的稳定性有重要贡献。有几种踝关节入路可用于处理后踝骨折,如后外侧入路、后内侧入路和改良后内侧入路。到目前为止,最常用的入路是后外侧入路,它可以通过一个切口固定后踝和外踝骨折。该切口利用拇长屈肌和腓骨肌之间的间隙。然而,标准的后外侧入路对Haraguchi 2 型骨折的后内侧骨折块显露有限。本文提出的改良后外侧入路采用一个切口和三个窗口,可以显露整个胫骨后侧,并能安全地放置接骨板。对于需要考虑软组织处理的复杂骨折和开放性骨折患者来说,它是常用入路的一种替代选择。