骨结合种植体在牙列缺损修复中的临床应用及并发症分析

目前,骨结合种植体已被视为牙列缺损修复的金标准治疗方式。尽管其长期存留率较高[1,2],但为达到理想的功能与美学修复效果,仍需综合考虑局部解剖条件及患者相关因素。

手术操作因素:如术中创伤、备洞时骨组织过热损伤、无菌操作不规范导致的感染等;

局部感染因素:种植位点残留感染灶、过早负荷或种植体周围炎;

种植体根尖周病变:包括种植体根尖周炎(peri-implant apical periodontitis, PIP)及逆行性种植体周围炎(retrograde peri-implantitis, RPI)。需注意鉴别诊断:

PIP:由种植体植入引起的根尖周炎症反应;

RPI:多因邻近牙根管感染、术区细菌残留、骨预备过度或热损伤导致[4]。

多数并发症具有医源性特征,完善的术前评估与规范的手术操作可显著降低风险[5]。然而,受限于局部解剖条件或患者因素(如骨量不足、张口度受限等),种植体植入位置可能偏离理想三维定位。当种植体与邻牙根尖接近时,术中根尖损伤可能导致种植失败。目前,关于骨结合种植体导致邻牙不可逆性牙髓损伤的临床管理文献报道较少[6-8]。

病例报告

主诉与病史

患者,男性,28岁,2007年9月转诊至圣约瑟夫大学牙医学院牙周病科,主诉下颌右侧后牙区咀嚼功能受限。既往史提示围产期脑缺氧致中度认知障碍。口腔病史显示,患者于4年前拔除下颌右侧第二前磨牙及第一磨牙,并定期接受支持性牙周治疗(每2个月一次)。

治疗过程

由于患者无法耐受可摘局部义齿,最终选择种植修复方案。术前予镇静处理(Lexotanil 1.5 mg),局部浸润麻醉(4%阿替卡因,Ubistesine)。于下颌右侧第二前磨牙及第一磨牙区植入两枚MK III Brånemark种植体(常规平台,长度10 mm)。术中发现:

术区为Ⅱ类骨密度,牙槽嵴宽度不足;

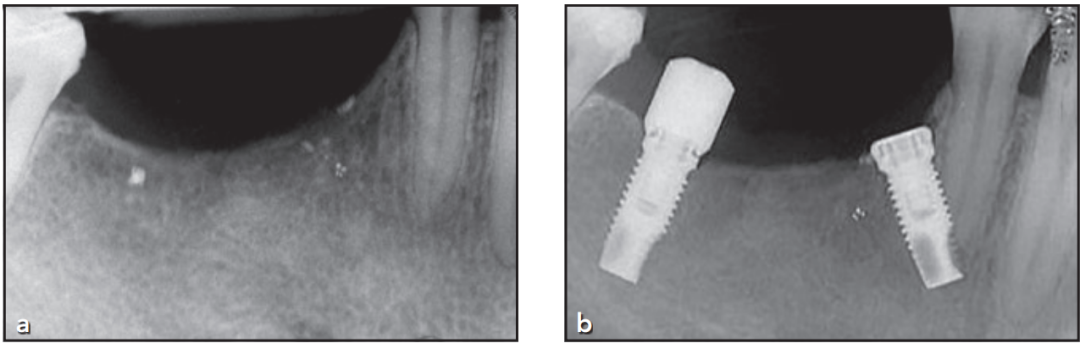

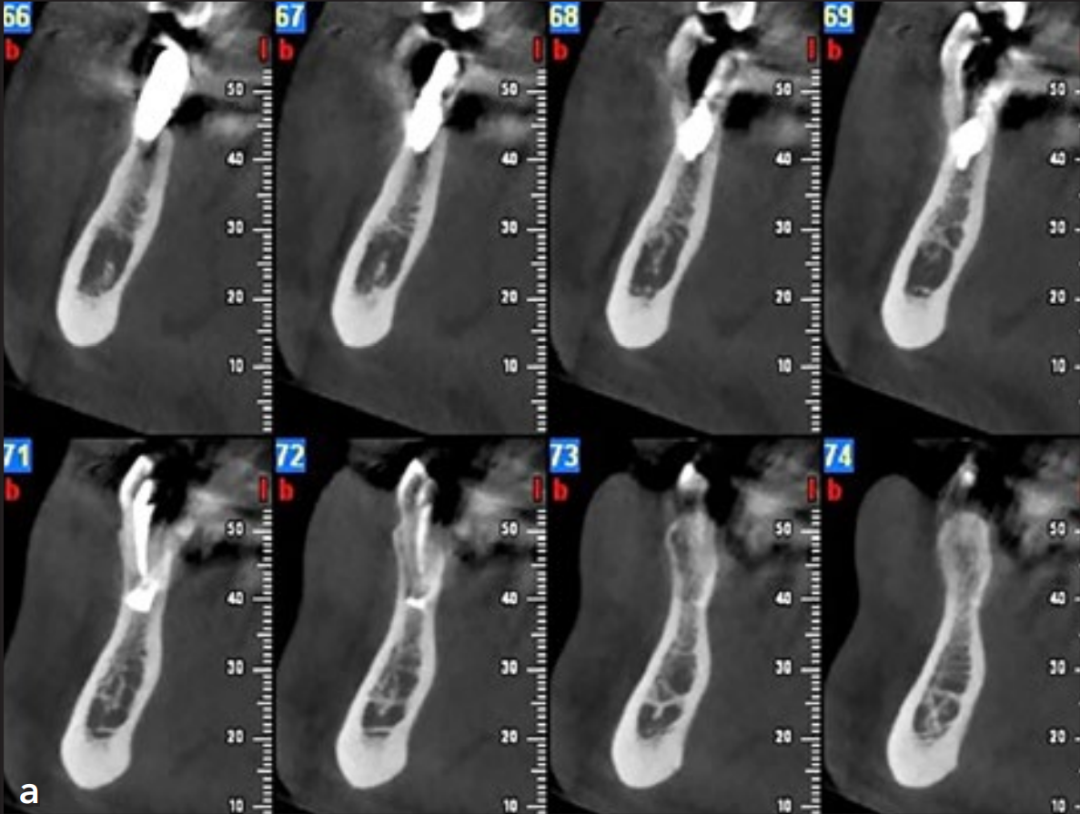

尽管下颌神经上方骨高度充足(图1a),但因张口受限及术野暴露困难,仅能植入短种植体(10 mm);

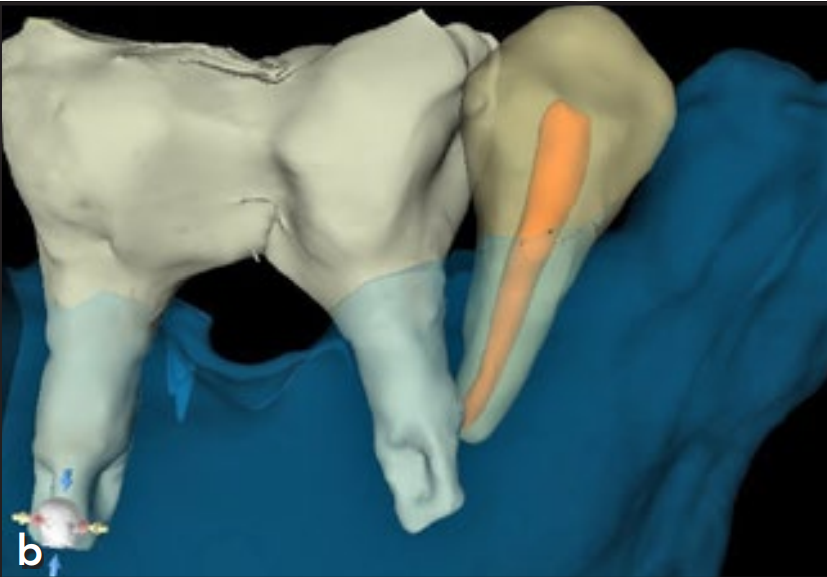

备洞时钻针远中向倾斜过度,导致第一前磨牙根尖区牙髓神经断裂(图1b)。

(a) 术前X线片评估

术前影像显示:

下颌右侧第二前磨牙及第一磨牙缺失区可见骨碎片残留;

下颌神经管位置明确,上方骨高度充足。

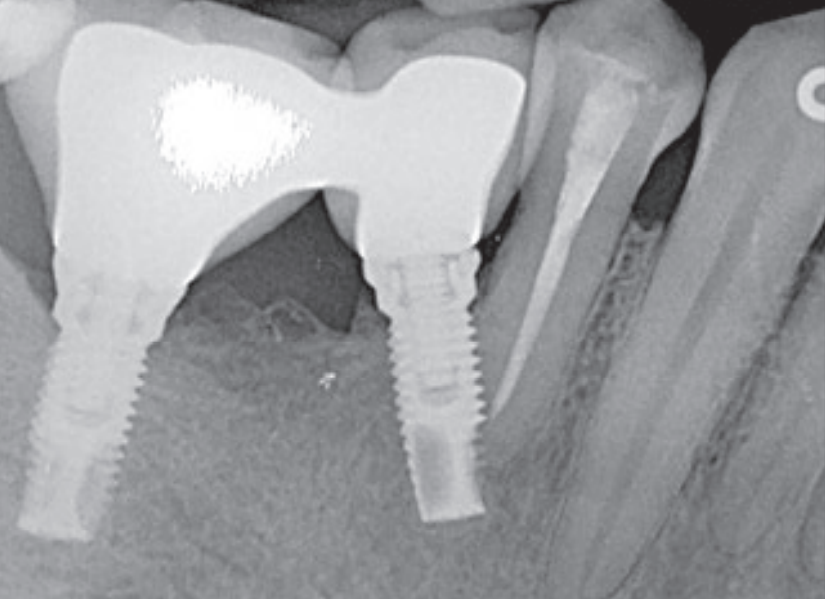

(b) 术后X线片表现

术后影像证实:

两枚种植体就位良好,骨结合界面清晰;

第一前磨牙根尖区可见神经横断征象,系备洞时钻针远中向偏移所致。

术后处理

药物治疗:

阿莫西林2 g/日×10天(预防感染);

布洛芬600 mg q8h×4天(抗炎);

对乙酰氨基酚1 g q6-8h PRN(镇痛);

0.12%氯己定含漱液BID×2周(口腔护理)。

术后随访及处理:

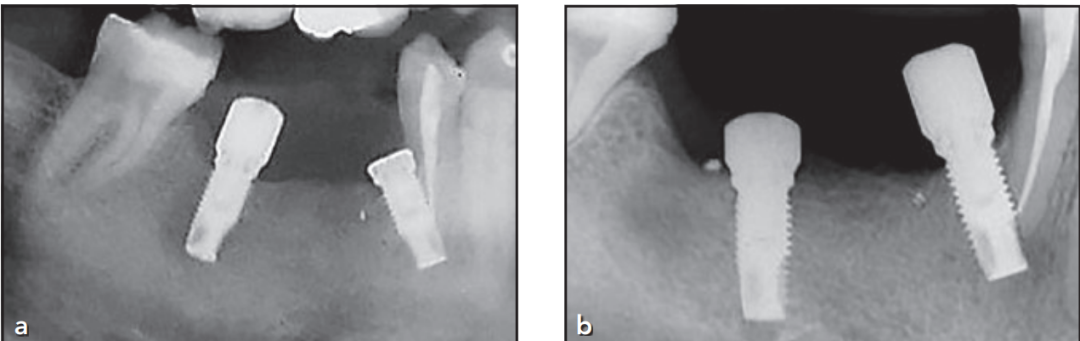

1周后临床检查显示#44牙髓活力测试(冷测)无反应,确诊牙髓坏死。患者转诊至牙体牙髓科行根管治疗,2周后X线检查发现根尖区透射影。术后2个月,#46位点种植体出现松动伴脓性渗出,诊断为早期失败,予以取出并行手动清创(配合0.12%氯己定冲洗)。同期对#45位点种植体完成二期手术(图2a)。

3个月后,于原失败位点(#46)植入新MK III Brånemark种植体(常规平台,10mm),同期影像显示种植体就位良好(图2b)。

修复及随访结果:

术后2年随访

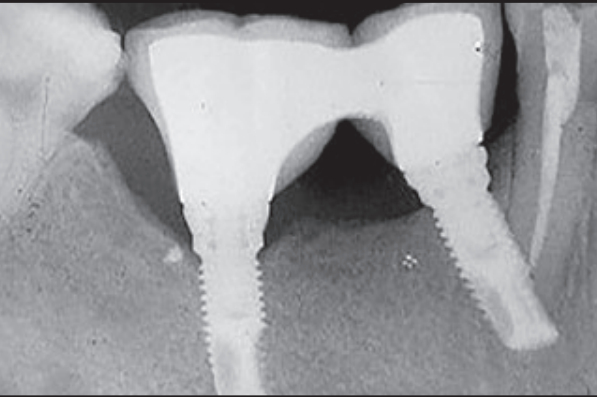

患者坚持双月维护计划,修复体功能良好,无主观不适主诉。术后4年行锥形束CT(CBCT)检查,影像学评估证实:

种植体周围骨结合状态稳定;

根尖区骨组织持续保持愈合状态;

未发现病理性改变(图4)

注意下颌右侧第一前磨牙的根尖神经横断。(a) 横断面图像。(b) 3D立体图。

9年后,结果良好,X片正常,临床也没有报告不适

讨论

本病例证实了通过根管治疗成功处理种植体根尖周炎(peri-implant apical periodontitis, PIP)并实现种植体-牙齿联合保留的可行性。该案例凸显了两个关键临床问题:(1)特殊患者群体(认知障碍伴开口受限)的手术风险管控;(2)医源性根尖损伤的序列治疗策略。

解剖限制:术区狭窄(Ⅱ类骨)与开口度不足(<35mm)导致钻针轴向控制困难;

操作风险:备洞时远中向偏移>15°,直接损伤#44根尖1/3区,符合Sussman提出的Ⅰ型路径(种植体导致邻牙失活,I-E型)[12];

热损伤因素:#46位点种植体早期失败提示可能存在骨过热(>47℃持续1分钟),引发骨坏死[16]。

对于此类高风险病例,建议采用:

手术导板辅助定位;

全程冷却生理盐水冲洗;

开口器稳定颌位;

考虑数字化动态导航技术。

病理机制与治疗时效性

文献报道的I-E型病变具有以下特征[3,6,14]:

潜伏期长(平均4.2周出现症状);

仅20%病例表现为急性疼痛;

根尖透射影出现时间:术后6-8周。

本病例中,根管治疗在神经横断后21天内完成,阻断了以下病理进程:

细菌生物膜在根管系统的定植;

炎症介质向种植体-骨界面的扩散;

逆行性种植体周围炎(RPI)的发生。

影像学标准:根尖指数(PAI)从4级(明确病变)降至1级(正常)[17];

功能指标:种植体稳定性商数(ISQ)>70,探诊深度≤3mm;

生存分析:符合Albrektsson成功率标准(无持续透射影+年骨流失<0.2mm)[19]。

结论

对于种植体相关邻牙根尖损伤,早期干预(<4周)可阻断感染链式反应。通过:

即刻根管治疗;

种植体周感染控制(氯己定+全身抗生素);

阶段性骨再生监测(CBCT+PAI评分)。

可实现双重治疗目标:保留患牙与种植体的长期稳定。本案例为高风险解剖条件下的并发症管理提供了可借鉴的临床路径。

-END-

声明:本文转载自<赵庆乐>,仅用于学习交流,如有违规侵权,请立即联系我们。内容仅代表作者个人观点,望大家理性判断及应用。