01

引言

筋膜室综合征

超过25%的Lisfranc损伤病例可能并发或引发筋膜室综合征。若怀疑存在筋膜室综合征需行筋膜切开减压。

复位成功前肿胀难以消退。但手术干预前仍需评估软组织覆盖情况。

术前计划

强烈建议针对此类复杂损伤制定详细术前计划,步骤包括:

1.确定哪些关节不稳定2.判断不稳定性源于骨性损伤或韧带损伤

3.制定各损伤最佳重建方案

4.确定内侧柱与外侧柱长度恢复的关键点

5.评估韧带损伤稳定需求并规划(包括柱间韧带不稳定性)

手术顺序

Lisfranc损伤存在高度异质性,需个体化制定治疗方案。

通用分步重建策略可参考:

1.恢复楔骨与舟骨间解剖关系

2.重建第二跖骨与中间楔骨正常解剖关系(为后续复位奠定基础)

3.重建第二跖骨与内侧楔骨正常解剖关系

4.按第1→第3→第4→第5跗跖关节的顺序处理跗跖关节损伤

固定原则

第1-3跗跖关节骨性损伤首选重建,无法重建时行关节融合。

无骨性损伤的不稳定关节选择融合或临时固定尚无明确指南,取决于术者偏好与整体伤情。

通常第1-3跗跖关节融合对足功能影响较小。

第4-5跗跖关节应保留活动性,首选克氏针临时固定。部分术者倾向先用克氏针临时固定所有损伤,验证足部稳定性与功能后再行钢板螺钉最终固定。

手术时机

软组织损伤程度与患者生理状态共同决定手术时机。

02

术中关节不稳定性判定

影像增强下应力位摄片可辅助术前评估。

或者,术前拍摄负重位X线(若患者可耐受)。

这些影像有助于判断楔骨与跖骨间韧带不稳定性。

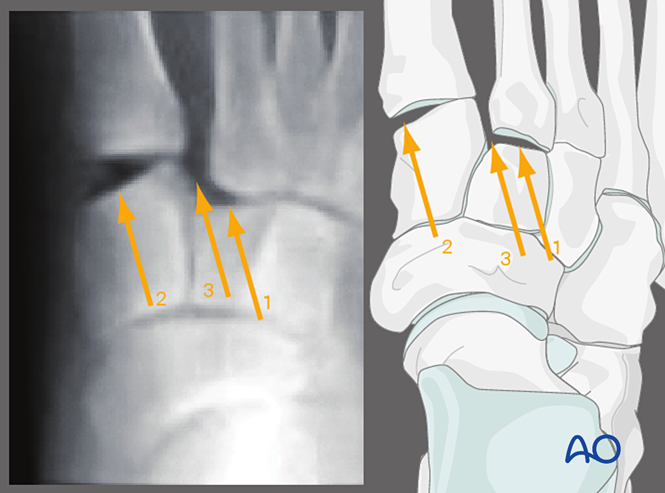

外翻应力前后位

施加外翻应力可观察到:

1. 第二跖骨相对于中间楔骨外侧移位

2. 第一跗跖关节破坏

3.内侧楔骨与第二跖骨间隙增宽(提示Lisfranc韧带损伤)

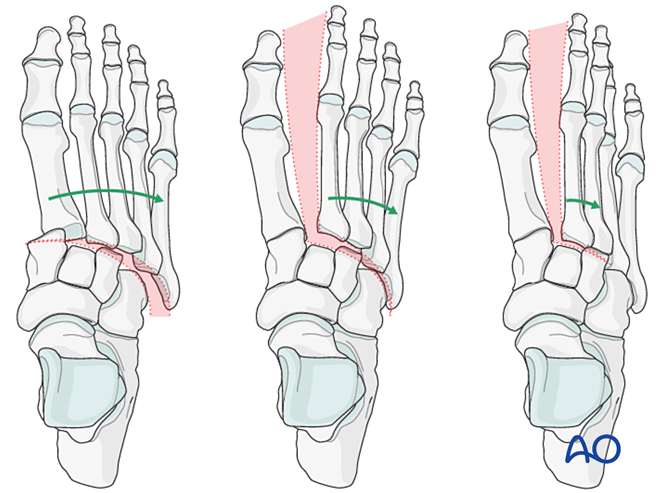

1.全部跖骨外侧移位

2.中柱与外侧柱外侧移位

3.单独中柱外侧移位

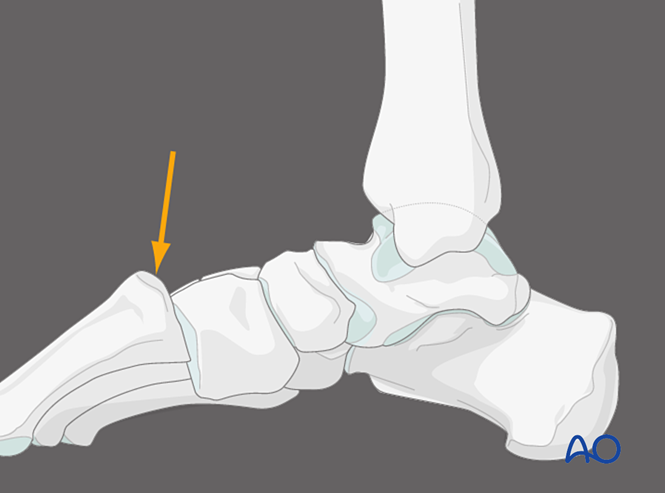

第一跗跖关节跖侧加压内侧视图

在第一跗跖关节跖侧施压可识别关节背侧关节囊不稳定性。

正常情况跖骨背侧皮质应与楔骨背侧皮质共线。跖骨基底背侧移位超过楔骨平面提示第一跗跖关节不稳定。

03

复位

闭合复位

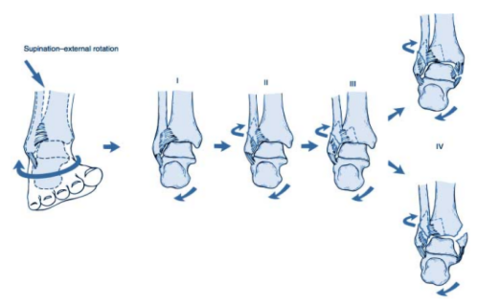

麻醉下沿轴向施力牵引并反向损伤机制复位。

若闭合复位无法实现关节解剖复位,可能因骨块阻挡或软组织嵌顿所致,需行直接切开复位。

04

入路准备

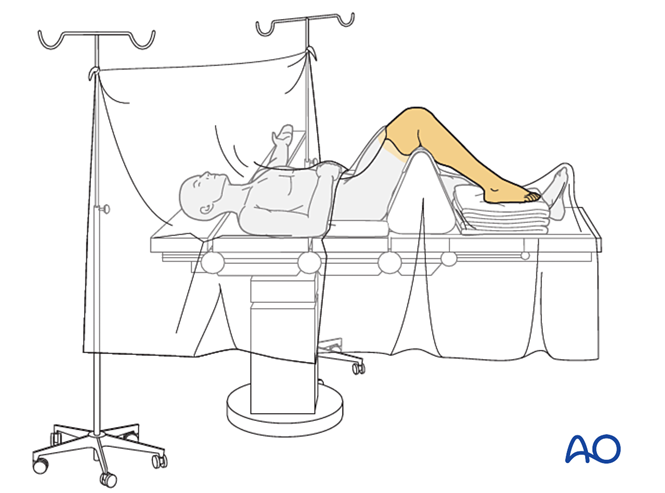

患者取仰卧位,膝关节屈曲90°。

手术入路选择

根据骨折形态选择入路,常用入路包括:

• 背外侧入路30.中足的背外侧入路(AO官网版)

• 背内侧入路

• 内侧通用切口

• 舟骨经皮入路

• 克氏针/钢针置入安全区

●所有Lisfranc损伤均累及第二跗跖关节。通过稍延长内侧切口可同时处理第一、第三跗跖关节。

●附加穿刺切口可能用于拉力螺钉/纤维带(fiber tape )置入(例如内侧至中间楔骨拉力螺钉)。

05

手术步骤

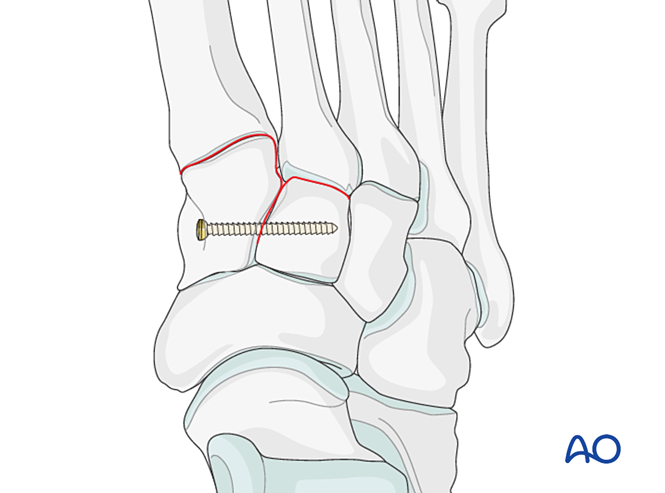

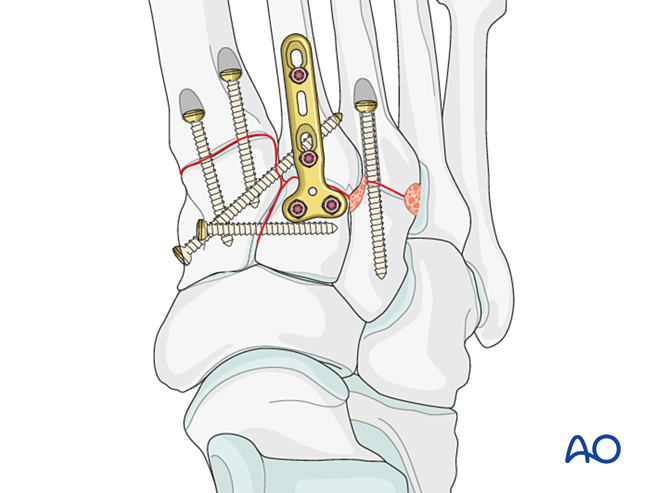

步骤1:内侧与中间楔骨间不稳定

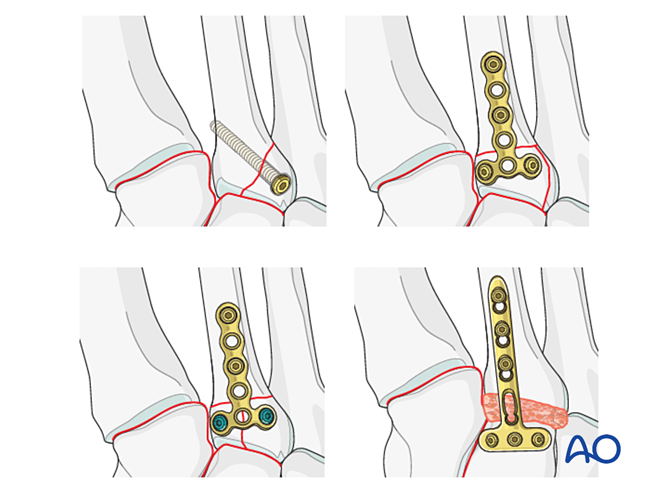

若损伤累及内侧与中间楔骨间不稳定,可选择临时/最终固定或融合:

• 内侧楔骨至中间楔骨置入定位螺钉(图示)

• 弹性动态固定

• 行楔骨间关节融合(拉力螺钉不得进入内外侧楔骨间关节)

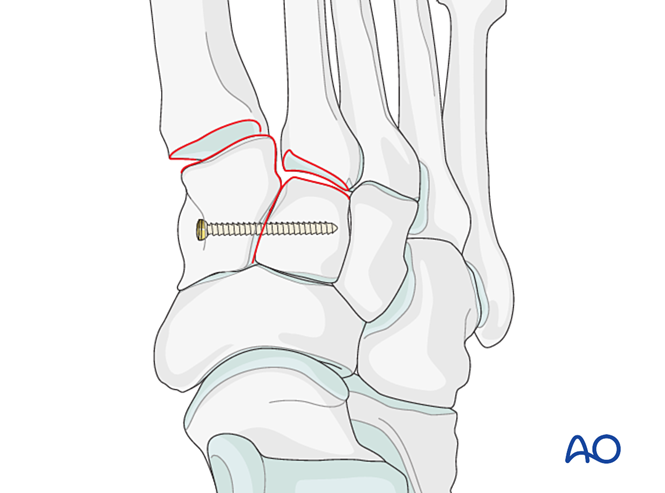

步骤2:第二跗跖关节不稳定(若存在)

重建第二跖骨与中间楔骨解剖关系,此为其他跗跖关节复位基准,精确对线至关重要。

韧带不稳定性

复位

●经远端至近端髓内置入克氏针作为操纵杆实现轴向对线。

●影像增强下验证前后位轴向对线与侧位背跖面对线。

●将克氏针穿过关节固定至中间楔骨维持对线。

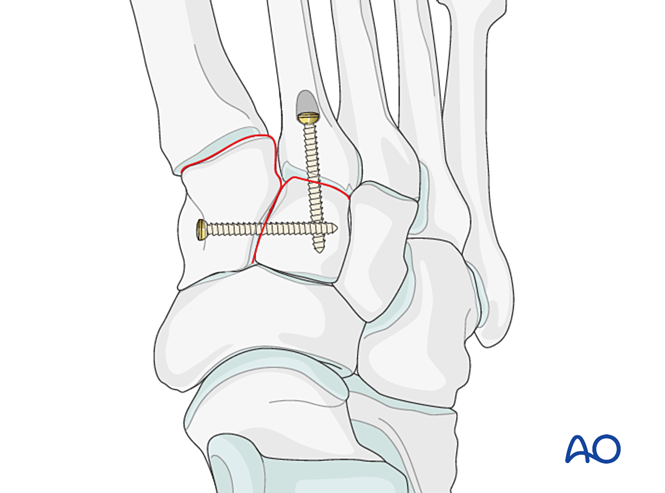

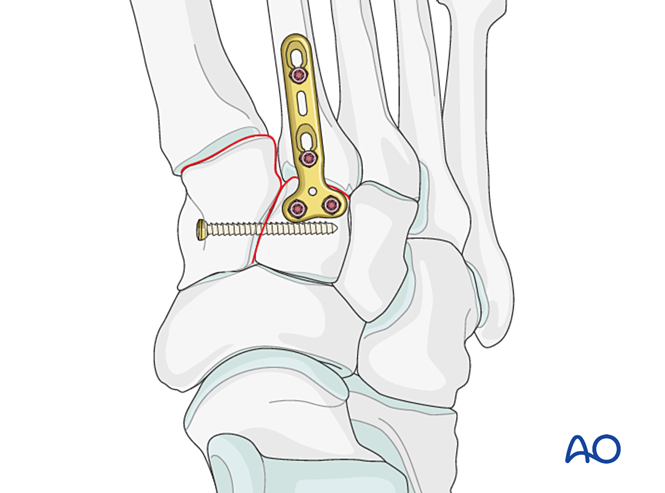

固定

跨关节置入定位螺钉维持复位。

若需关节融合,关节准备后置入跨关节拉力螺钉并植骨。

注意拉力螺钉可能干扰其他内植物(如Lisfranc韧带稳定装置)或因第二跖骨近端粉碎禁忌使用,此时可选用Lisfranc钢板(或塑形2.7mm锁定钢板)。

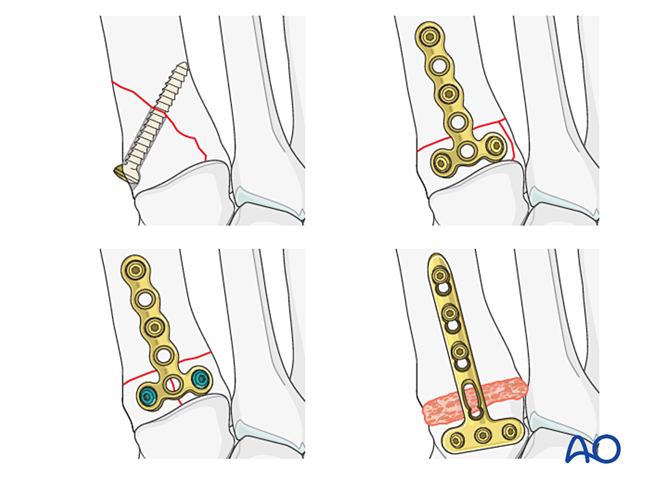

第二跖骨近端骨折导致不稳定性

根据骨折类型选择:

• 拉力螺钉(部分关节内骨折)

• 钢板±拉力螺钉(关节面可重建的完全关节内骨折)

• 锁定钢板±拉力螺钉(骨质疏松或无法置入拉力螺钉的完全关节内骨折)

• 长度稳定/不稳定骨折一期融合(关节面无法重建)

若复位固定后跗跖关节仍不稳定,可临时应用桥接钢板至骨愈合。或者,跨关节拉力螺钉行一期融合。

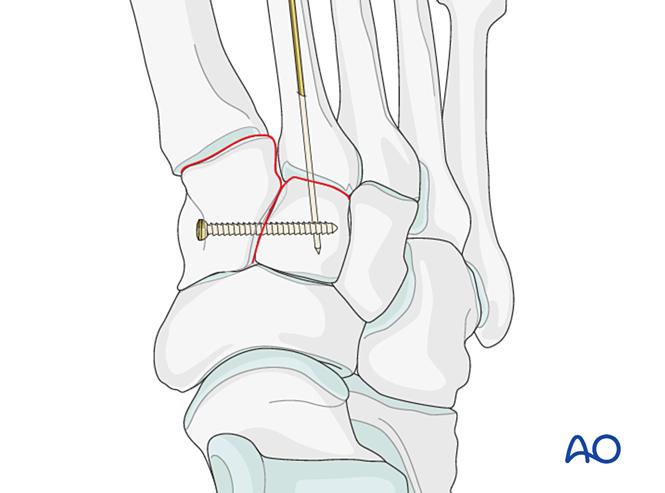

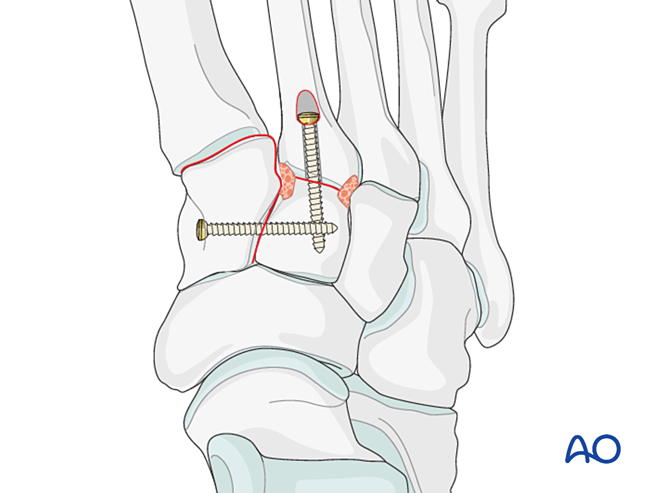

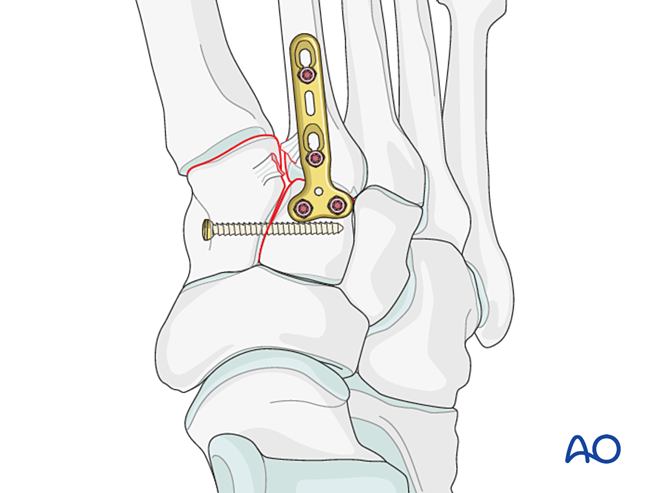

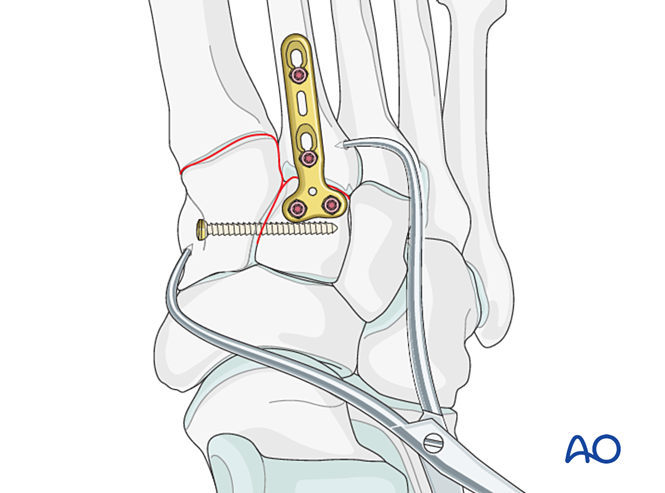

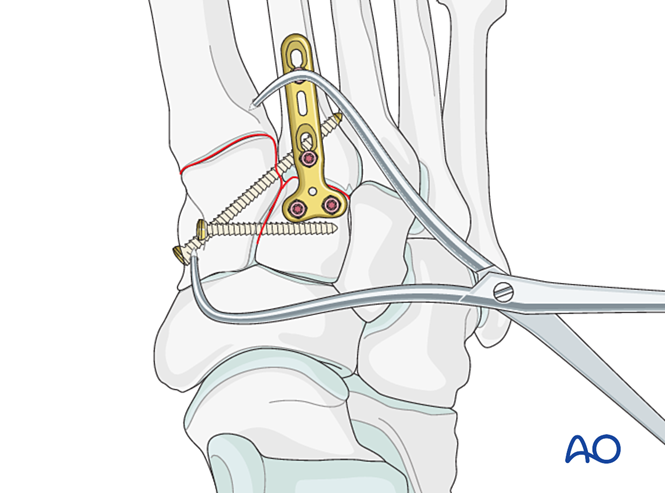

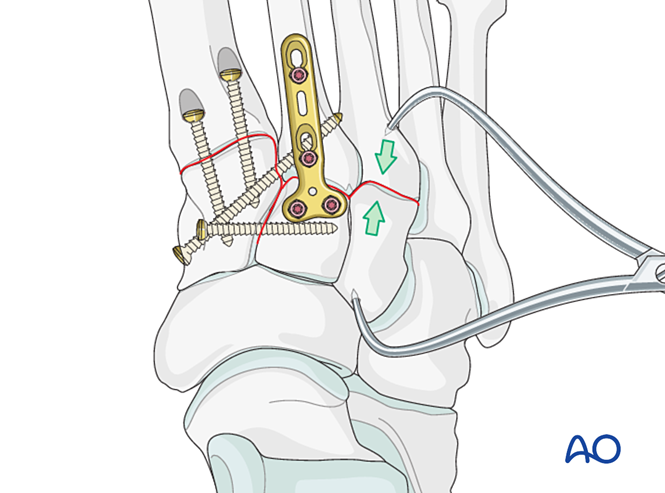

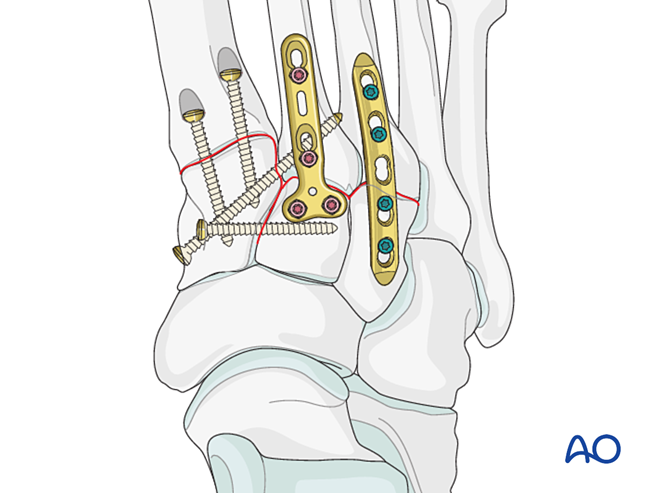

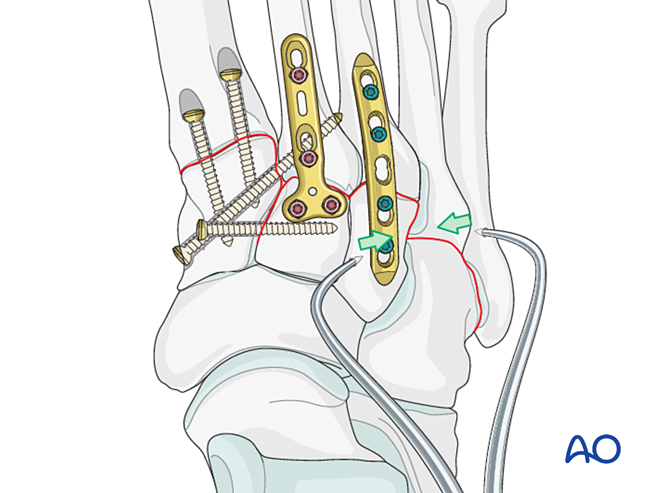

步骤3:Lisfranc韧带断裂

目标:复位并加压第二跖骨基底至内侧楔骨,提供稳定性。

Lisfranc不稳定性

复位

●在第二跖骨基底外侧与内侧楔骨内侧预钻孔便于复位钳放置。

●使用尖端复位钳复位第二跖骨基底至内侧楔骨,注意避开计划螺钉通道。

●可经皮应用复位钳沿Lisfranc韧带方向加压。

●直视与影像验证复位效果。

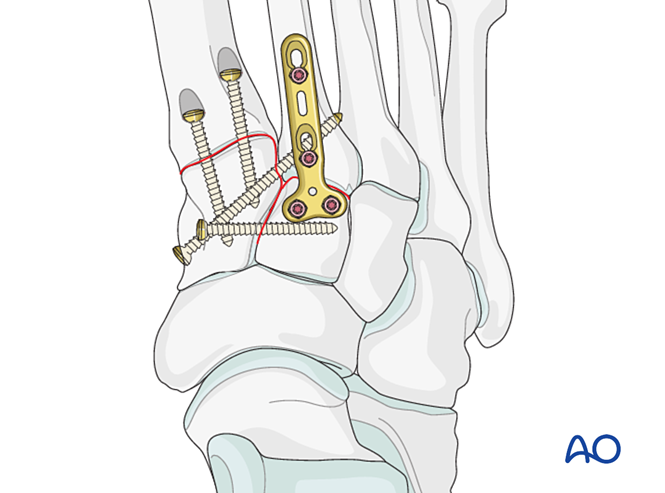

稳定

固定方式可选:

• 第二跖骨基底至内侧楔骨定位螺钉(或反向)

• 弹性动态固定

若第二跖骨基底粉碎,可改为第一、二跖骨间置入定位螺钉。

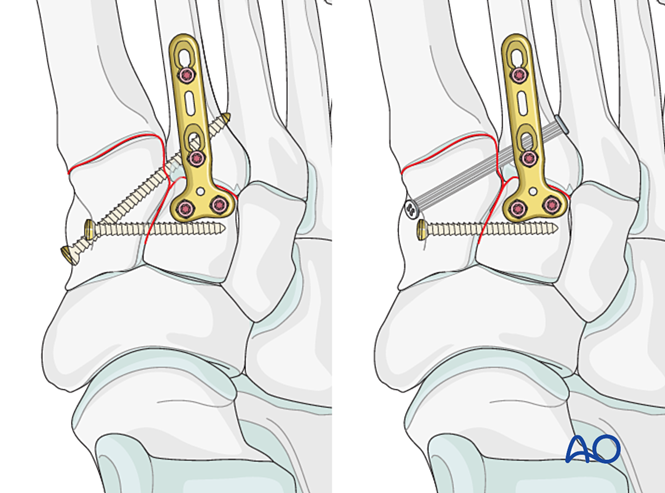

步骤4:第一跗跖关节不稳定(若存在)

韧带不稳定性复位

纯韧带损伤使用尖端复位钳复位关节。

固定

置入定位螺钉实现稳定,可双螺钉增强稳定性。

螺钉孔需埋头处理防止头端突出。

第一跖骨近端骨折导致不稳定性,处理方案同第二跖骨近端骨折。

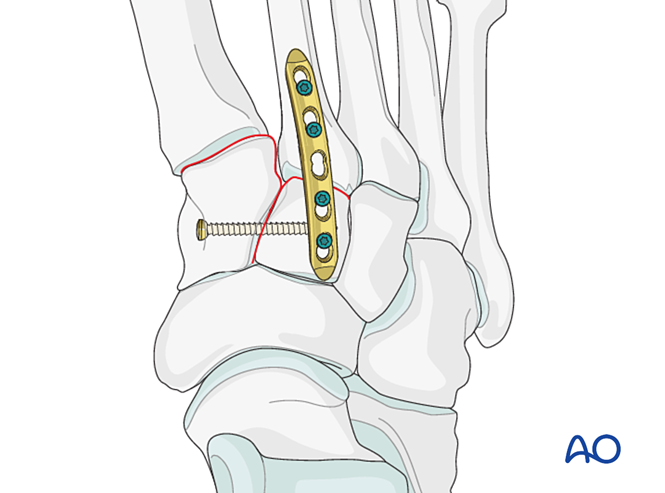

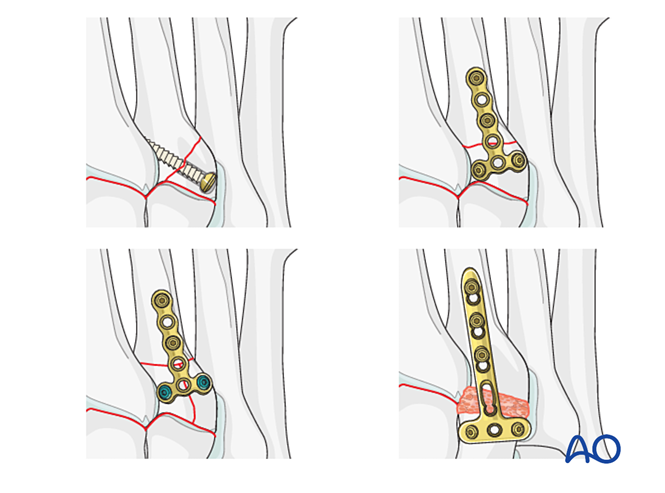

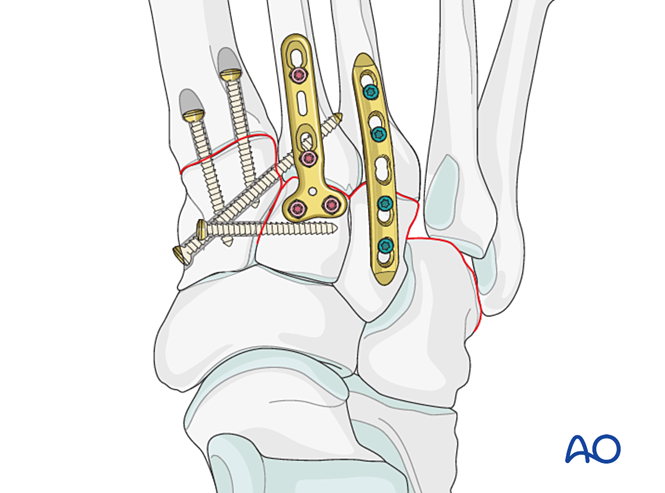

步骤5:第三跗跖关节不稳定(若存在)

韧带不稳定性复位

使用尖端复位钳复位关节。

固定/融合

至少置入一枚远端至近端髓内螺钉实现固定或一期融合。

或者,可以应用塑形2.7mm桥接钢板临时稳定至愈合,钢板需贴合骨面并用锁定螺钉或中和模式螺钉固定。

第三跖骨近端骨折处理同前。

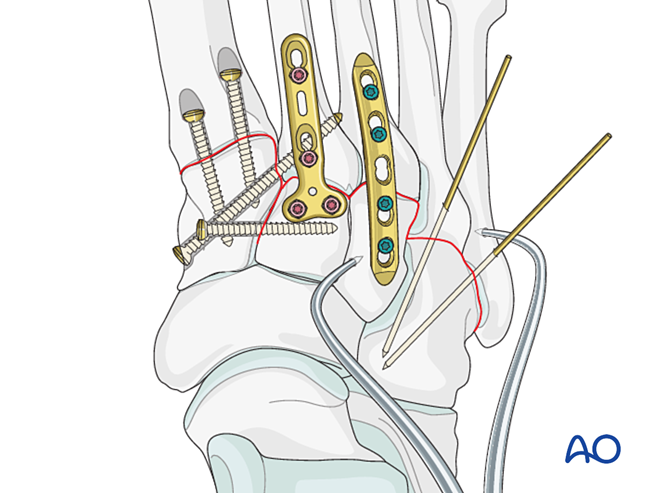

步骤6:第四、五跗跖关节不稳定(若存在)

●外侧柱骨折按跖骨骨折处理方案先行处理,后用克氏针将第四、五跖骨固定至骰骨。

●韧带不稳定性或内侧柱固定后残余不稳定按以下处理。

复位

外侧移位跖骨需用复位钳解剖复位至骰骨。

直视与影像验证复位效果。

固定

经第四、五跖骨基底至骰骨置入克氏针固定。一旦愈合,拔除克氏针。

06

术后护理

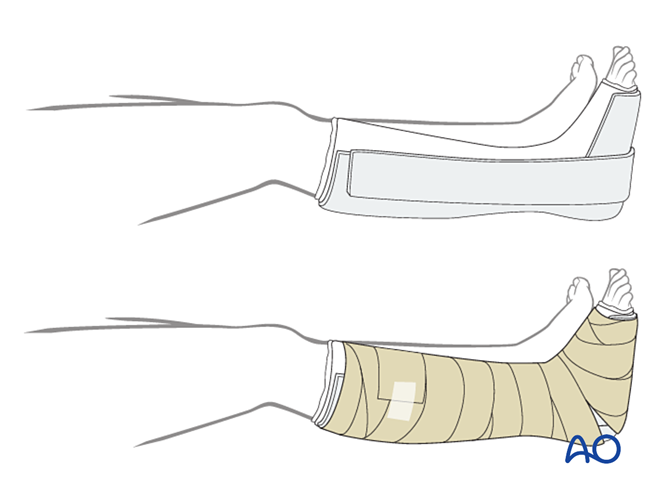

敷料

首层应用非粘性抗菌敷料,足趾至膝部缠绕无菌衬垫,加强内外侧及后方衬垫。

●前两周采用三面石膏托制动,前方留空容纳肿胀。确保石膏内外侧垂直部分无重叠,且避免压迫腘窝与小腿。

●纯韧带损伤行弹性固定者可早期负重并应用行走靴。

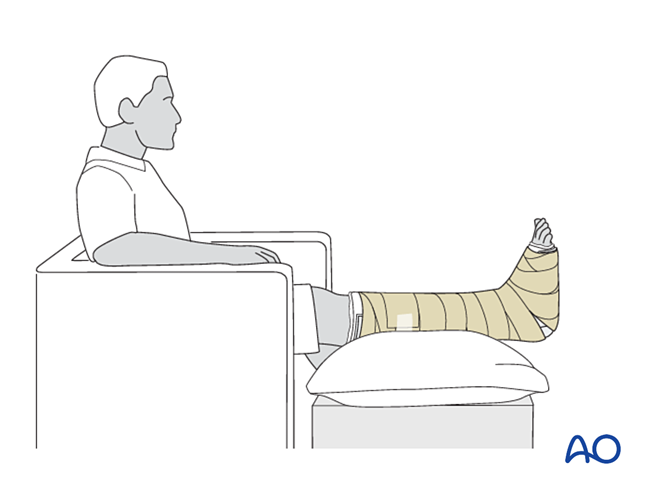

随访

●指导患者垫高患肢(坐位时足部置于腰与心脏中点),严重肿胀需仰卧位抬高。

●避免足跟直接受压预防压疮。

●手术室敷料通常留在原位,直到术后2周首次复诊更换敷料并摄片,疑似感染或筋膜室综合征需提前拆开检查。

●严格非负重至影像学愈合且克氏针(6-12周)/桥接装置(≥12周)拔除。

●鼓励每日足趾活动,早期避免正规理疗。

●出现腓肠肌挛缩需行松解术(多见于中后足损伤)。