应山西汾阳邓老师邀请,特刊一期,感谢邓老师长期以来的支持与鼓励。

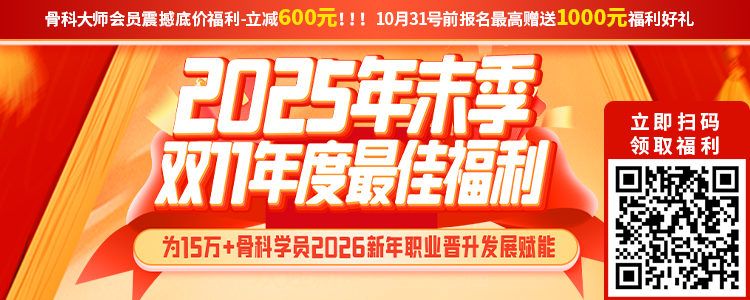

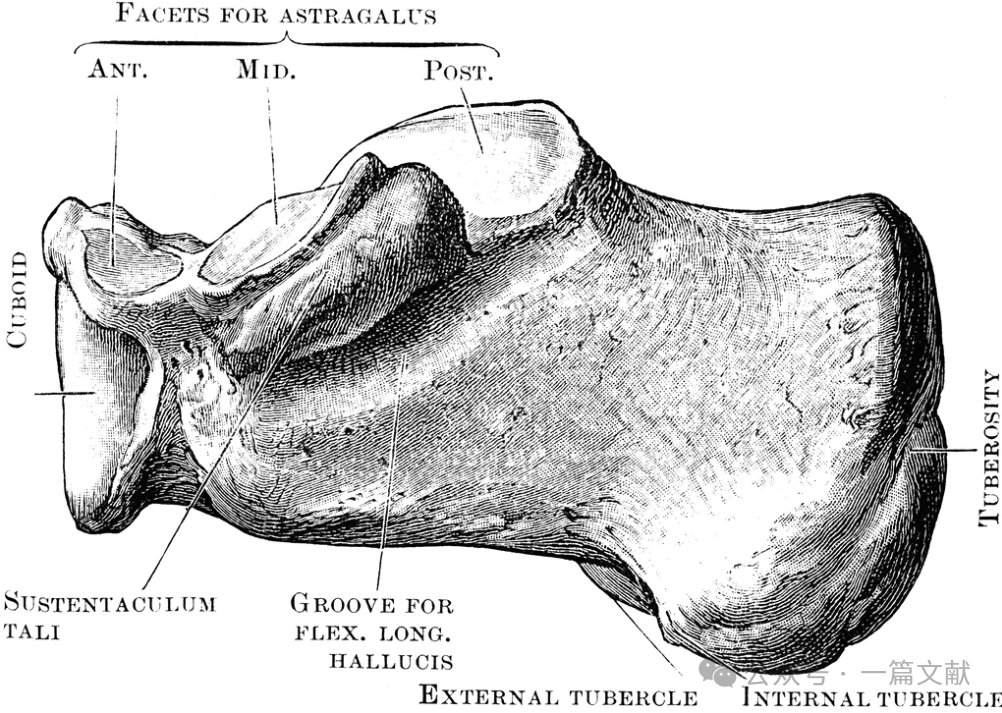

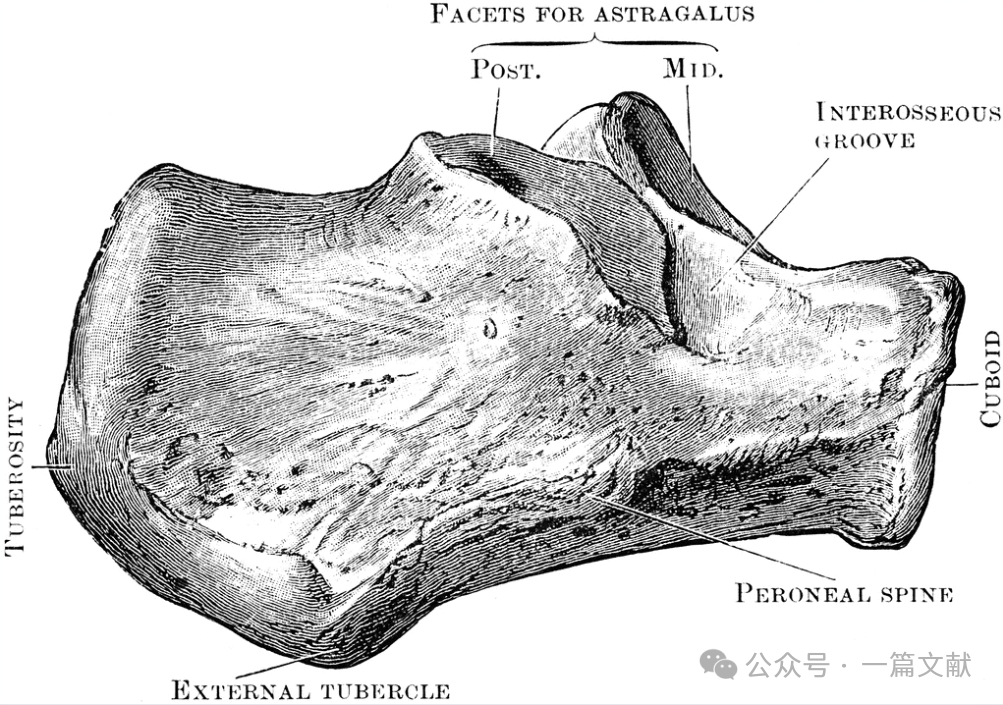

一,跟骨解剖:

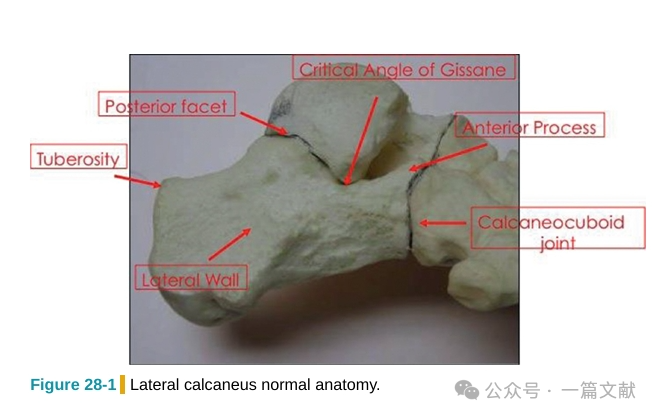

跟骨形状不规则,具有多个骨性突起:后部为跟骨结节,内侧为载距突,前部为前突起,外侧为腓结节。

包括四个关节面:跟骰关节面,前距关节面,中距关节面,后距关节面。如下图:

内侧视图:

外侧视图

上方视图

二,跟骨骨折受伤机制:

常见于轴向负荷下,距下关节外翻导致外侧距骨突撞击跟骨Gissane角的上缘,从而引起跟骨的主、次骨折线。

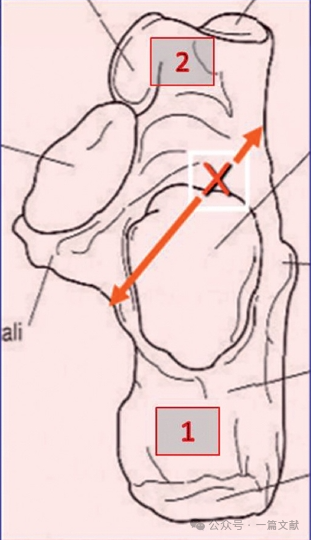

2.1 主骨折线:起始于外上方,从后距关节面软骨边缘的远端,向内侧延伸,经过载距突下方。形成两个骨块:1,跟骨结节/后距关节面骨块 ;2,前突起/内侧关节面骨块,如下图:

2.2 次骨折线:其形成取决于暴力大小以及撞击时的足部位置。在跟骨远端,矢状面星状骨折(stellate fractures)常见,延伸至跟骰关节或中距关节面。在近端,骨折线可能发生在矢状面或轴面。如果跟骨近端骨折发生在矢状面,后距关节面可形成独立的骨软骨碎块(Essex Lopresti joint 压缩骨折)。如果近端骨折发生在轴面,跟骨结节部形成独立的骨块,可能伴随或不伴随后距关节面骨折((Essex-Lopresti 舌型骨折)。如下图:

三,术中透视:

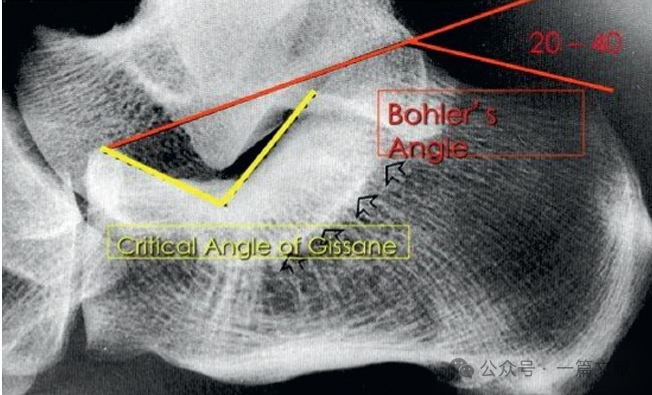

3.1 跟骨侧位片:可观察Bohler’s角,Gissane角,后距关节面情况,以及跟骨结节的移位情况,如下图:

可用于评估(1)跟骨高度,(2)跟骨长度,以及(3)后距关节面的受累,如下图:

拍摄体位如下图:

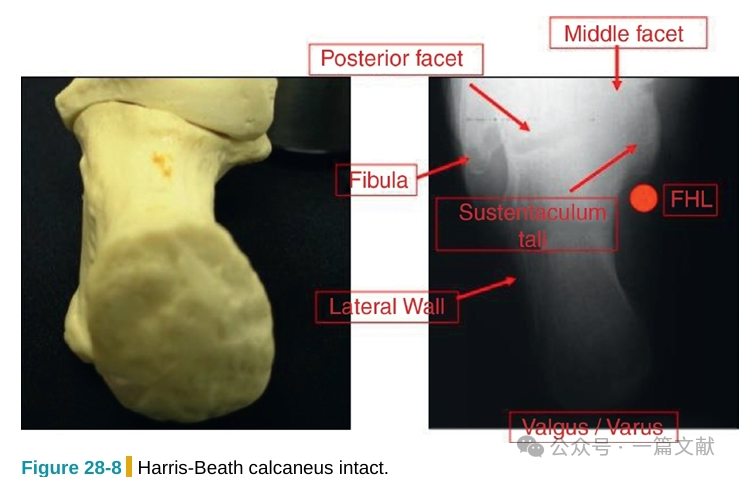

3.2跟骨轴位片:

常用于观察(1)主骨折线,(2)跟骨结节的外翻移位,(3)跟骨宽度;以及(4)后距关节面的损伤,如下图:

拍摄体位如下:

3.3 足正位片:可观察次骨折线累及跟骨前份,并可评估跟骰关节面情况。如下图:

拍摄体位如下:

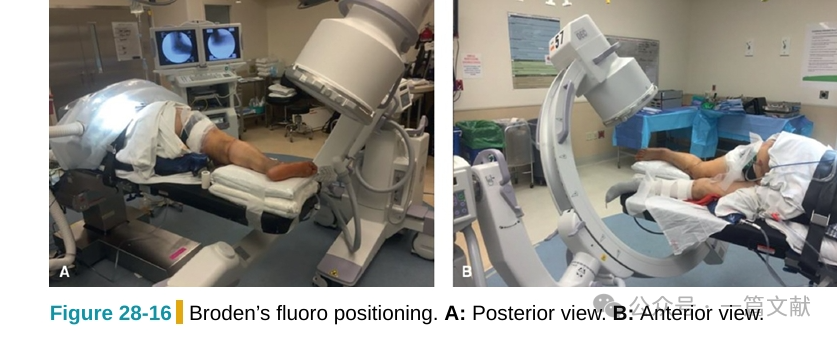

3.4 Broden’s位片:

通过拍摄不同倾斜角度的Broden’s位片,来综合评估后距关节面的受累情况。

患者侧卧位,踝关节保持在中立位置。X线以45度角透过距下关节,处于踝关节正位片和踝关节侧位片中间的角度。分别拍摄以头倾10度、20度、30度和40度的影像。这可评估大部分后距关节面的骨折线和骨折移位情况。头倾10度的影像显示后距关节面的后侧,而40度的影像显示关节面的前侧。20度和30度的影像则显示后距关节面的中部,最适于观察载距突情况。如下图:

拍摄体位如下:

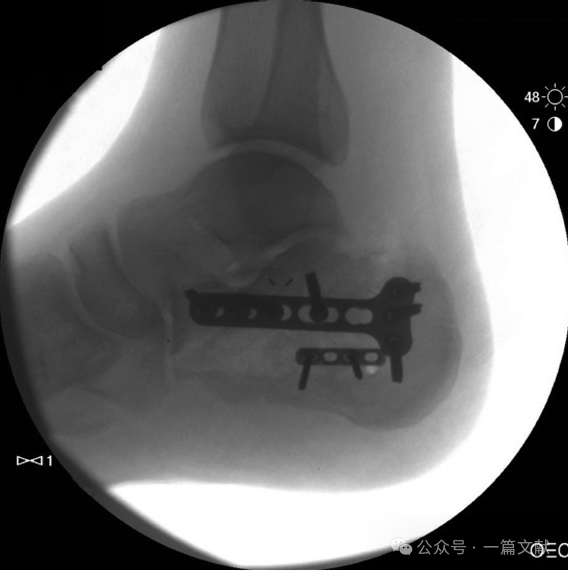

四,术中拍摄的各影像图如下:

-END-

声明:本文转载自<一篇文献>,版权归原作者所有,仅用于学习交流,如有侵权请联系删除