8月29日—9月1日,2025年欧洲心脏病学会年会(ESC 2025)暨世界心脏病学大会(WCC 2025)在西班牙马德里举行。大会首日,北京时间8月29日下午14:15,5部临床实践指南/共识正式更新!

先看目录:arrow_down:️

① 《2025 ESC/ESCTS瓣膜性心脏病管理指南》:arrow_right:️下滑至标题1

② 《2025 ESC心肌炎与心包炎管理指南》:arrow_right:️下滑至标题2

③ 《2025 ESC心血管疾病和妊娠管理指南》:arrow_right:️下滑至标题3

④ 《2025 ESC心理健康与心血管疾病临床共识声明》:arrow_right:️下滑至标题4

⑤《2019 ESC/EAS血脂异常管理指南:2025重点更新》:arrow_right:️下滑至标题5

点击底部“阅读原文”,可领取指南pdf

心脏团队与心脏瓣膜中心

区域性心脏瓣膜综合网络整合了门诊心脏瓣膜诊所与专科心脏瓣膜中心的,可为患者提供最佳诊疗服务。

心脏瓣膜中心需满足机构及当地法规要求,并力争实现高手术量与出色的临床结局。

心脏团队的推荐意见应基于本指南建议、相关最新证据、关键医学考量因素及患者偏好。

心脏团队的核心成员应包括主诊心内科医生、瓣膜病亚专科心内科医生、高级心血管影像与围手术期影像指导专家,以及具备瓣膜介入培训经验和相关专业能力的的外科医生和介入心内科医生。

宜采用区分高手术量中心与低手术量中心的网络运作模式,较复杂手术应集中在经验最丰富(即手术量处于上四分位)的中心开展。需向患者、转诊心内科医生及全科医生告知该网络的组织架构信息。

宜采用区分高手术量中心与低手术量中心的网络运作模式,较复杂手术应集中在经验最丰富(即手术量处于上四分位)的中心开展。需向患者、转诊心内科医生及全科医生告知该网络的组织架构信息。

主动脉瓣反流(AR)

评经胸超声心动图(TTE)评估AR严重程度仍具挑战性,目前干预阈值多基于二维超声测量结果;而三维超声心动图与心脏磁共振成像(CMR)能更精准评估左心室容积与左心室射血分数(LVEF)。

因AR发病机制可能与主动脉直径密切相关。需精准测量主动脉根部各水平(瓣环、窦部、窦管交界)直径。

手术指征需结合症状、左心室容积、LVEF及主动脉直径综合判断。尽管瓣膜置换仍是标准治疗方式,但在经验丰富的中心,主动脉瓣修复(或合并根部瘤时的瓣膜保留术)正逐渐推广,以规避人工瓣膜相关并发症。

目前针对AR的经导管治疗方案有限,仅适用于无法接受手术的患者。

主动脉瓣狭窄(AS)

诊断重度AS需综合评估压力梯度(最可靠指标)、主动脉瓣面积(AVA)、血流状态、瓣膜钙化程度及左心室功能。

选择最适宜的干预方式时:需结合患者临床特征(年龄、预期寿命、合并疾病)、血管与瓣膜解剖结构(尤其经股动脉经导管主动脉瓣植入术(TAVI)可行性及钙化模式)、手术风险,以及再次干预的可能性与风险(终身管理)。

二尖瓣反流(MR)

二尖瓣反流的超声诊断流程包括多参数评估反流严重程度、评估二尖瓣解剖结构[通常通过三维经食管超声心动图(TOE)]、明确反流机制(原发性MR、心室继发性 MR、心房继发性MR),并评估心脏损伤情况。

重度原发性MR,外科二尖瓣修复是首选治疗方式;对于心脏团队评估为无法手术或高手术风险的患者,推荐行经导管缘对缘修复术(TEER)。

无症状但存在心脏损伤(如中度及以上三尖瓣反流)的原发性MR患者,也应优先选择外科二尖瓣修复。

心室继发性MR,初始治疗需采用指南导向的药物治疗(GDMT),必要时联合心脏再同步化治疗(CRT);无冠状动脉疾病(CAD)且药物治疗效果不佳的有症状患者,推荐行二尖瓣TEER;合并复杂CAD或不适合TEER的患者,可考虑二尖瓣外科手术。

心房继发性MR,经优化药物治疗后,可考虑二尖瓣外科手术、必要时的房颤(AF)消融术及左心耳封堵术(LAAO);高手术风险患者可考虑行经导管缘对缘修复术。

二尖瓣狭窄(MS)

多数重度风湿性MS且瓣膜解剖适宜的患者,应接受经皮球囊二尖瓣分离术(PMC),该术式为标准治疗方案;存在 PMC禁忌证或解剖/临床特征不适宜PMC的有症状患者,推荐外科手术。

解剖条件不佳患者的治疗决策,需结合当地PMC开展经验。

对于合并二尖瓣环钙化(MAC)的临床重度退行性MS患者,部分适宜病例可通过经导管介入或外科手术改善症状。

三尖瓣反流(TR)

合并左心瓣膜病且伴有中度及以上TR时,首选治疗方式为同期三尖瓣修复术。

评估孤立性重度TR患者时,强烈建议使用风险评分评估右心室(RV)及继发器官功能障碍

低手术风险且无重度右心室功能障碍的孤立性重度TR 患者,应尽早手术干预。

手术风险增高的孤立性重度TR患者,若不存在重度RV功能障碍或毛细血管前肺动脉高压(PH),可考虑三尖瓣TEER或经导管三尖瓣置换术,以改善生活质量并促进右心室重构。

三尖瓣狭窄(TS)

三尖瓣狭窄在高收入国家是获得性心脏瓣膜病变的非常罕见表现。

三尖瓣狭窄主要与风湿性瓣膜病、类癌综合征或酶异常(如法布里病或惠普尔病)相关。

对有症状的三尖瓣狭窄的治疗主要涉及外科三尖瓣置换。

多瓣膜病与混合性瓣膜病

混合性主动脉瓣病与二尖瓣病中,跨瓣梯度与流速可反映反流与狭窄的综合负荷。

治疗决策需基于症状、功能状态、心脏损伤情况、解剖适宜性、干预风险-获益比及终身管理考量制定。

混合性中度主动脉狭窄合并主动脉反流患者的不良结局风险与重度孤立性主动脉狭窄相当。

经导管介入治疗可采用序贯治疗策略,优先处理下游病变,以避免潜在血流动力学恶化,并利用负荷状态改变与反向重构改善上游病变。

机械瓣患者的抗凝治疗

国际标准化比值(INR)治疗范围需根据机械瓣类型、解剖位置及患者血栓风险特征综合调整,平衡血栓预防与出血风险。

对患者培训、指导自我监测与健康教育,可提高INR稳定性及治疗时间在治疗窗内(TTR)的比例

机械瓣患者接受小型或微创非心脏手术(NCS)时,无需中断维生素K拮抗剂(VKA)治疗。

接受择期大型微创非心脏手术且血栓栓塞风险低的患者,可省略桥接抗凝治疗。

非心脏手术(NCS)

需评估手术相关及患者个体相关的围手术期心血管并发症风险,并向患者及外科团队充分告知。

对于有症状重度主动脉狭窄患者若需接受高危紧急 NCS,术前可考虑球囊主动脉瓣成形术(BAV)或经导管主动脉瓣植入术(TAVI);对于计划接受择期NCS 的患者,推荐术前先行主动脉瓣干预。

妊娠期管理

对于患有瓣膜性心脏病的女性,孕前及孕期管理决策需经多学科妊娠心脏团队讨论制定,应避免意外妊娠。

在考虑妊娠前,需要先纠正以下情况:

临床重度二尖瓣狭窄(瓣口面积<1.5 cm²),即使无症状;

有症状重度主动脉瓣狭窄,或无症状但左心室功能受损、运动试验异常的主动脉瓣狭窄;

遗传性主动脉疾病且主动脉夹层风险高(如马方综合征患者主动脉直径>45 mm)。

分娩方式选择:多数患者首选经阴道分娩;剖宫产指征包括服用口服抗凝药(OAC)期间早产、重度 MS/AS、进展性主动脉病变、急性难治性心力衰竭及重度肺动脉高压。

植入机械瓣的孕妇需在专业中心接受管理。

医学界对炎症性心肌心包综合征(IMPS)全谱系疾病的认知正不断加深。这一方面源于对该疾病的理解更为深入,推动了更系统的病情评估流程;另一方面,前瞻性临床试验也持续产出了更多相关数据。尽管这些疾病实体已被研究多年,但新型冠状病毒感染仍是提升该疾病谱系认知度的主要契机。

包括心脏磁共振成像(CMR)在内的先进多模态影像学技术,为实现“个体化诊疗”提供了可能。诊断领域的一个重大范式转变在于:借助无创多模态影像学检查即可明确做出临床诊断(如心肌炎可通过CMR);而心内膜心肌活检(EMB)的重要性则体现在特定场景中——仅当需要根据特定组织学类型或病因制定针对性治疗方案时,才需对部分中高危病例实施该检查。

病因

炎症性心肌心包综合征是一组炎症性疾病的统称,这类疾病有部分共同病因,包括感染性和非感染性两类。这些病因既可能单独影响心肌(表现为心肌炎)或心包(表现为心包炎),也可能同时累及二者(心肌心包炎/心包心肌炎)。

临床表现与诊断

在多数病例中,心肌炎和心包炎均以胸痛为主要临床表现,且通常双心室功能保持正常,预后良好。对于心肌炎,复杂类型包括表现为重度心力衰竭(HF)和心律失常的病例;即便为非复杂表现,也可能发生危及生命的并发症(尽管概率较低),因此仍需快速干预。对于心包炎,复杂病例包括病程持续不缓解或反复发作的情况;部分症状持续的患者可能出现缩窄性心包炎,经规范药物治疗后可逆转。

非高危病例的诊断以临床评估为基础,包括心电图(ECG)和生物标志物检测,并通过多模态影像学检查[以超声心动图和心脏磁共振成像(CMR)为主]确认炎症受累证据,从而无创验证临床疑似诊断。仅在预期检查结果会改变治疗方案时,才需根据具体情况,对中高危病例考虑进行心内膜心肌活检(EMB)。仅在预期检查结果会改变治疗方案时,才需根据具体情况,对中高危病例考虑进行心内膜心肌活检(EMB)。

治疗

非复杂型炎症性心肌心包综合征的治疗以经验性治疗为主,目标是缓解症状、预防并发症。抗炎药物和秋水仙碱可有效缓解胸痛;针对特定复杂病程,需遵循指南推荐采用额外治疗方案。

若明确病因,治疗应针对具体病因开展。所有炎症性心肌心包综合征患者在急性期均需限制体力活动;恢复工作和体力活动的时间需根据临床缓解情况个体化确定。

预后与结局

炎症性心肌心包综合征的预后存在差异:多数以胸痛为表现的患者预后良好,但心包炎患者易出现病情复发,可能严重影响生活质量,需长期随访。对于合并心力衰竭和心律失常的复杂型心肌炎患者,需采用个体化针对性治疗方案,且通常需终身随访监测。

多学科团队

炎症性心肌心包综合征患者的诊疗通常需在多学科团队指导下开展,且团队组成需根据患者具体情况调整。团队应包含不同领域的临床医生,均需具备心血管疾病专业知识,例如影像专家、病理科医生、风湿免疫科医生、感染病科医生、遗传学家、介入心内科医生、重症监护专科医生及外科医生等。由于临床中常见心肌和心包同时受累的混合类型,医生必须掌握心肌炎或心包炎的诊疗能力,以实现及时诊断和治疗。

2025 ESC心血管疾病和妊娠管理指南

对于改良世界卫生组织(mWHO)2.0分级≥Ⅱ~Ⅲ级的女性,从孕前到产后晚期的风险评估、咨询和管理过程中,均应纳入妊娠心脏团队(Pregnancy Heart Team)。每位女性都应提前制定详细的分娩计划,并达成共识。

对于已知患有心血管疾病(CVD)的女性,孕前需进行全面的临床重新评估,以评估风险、优化治疗方案、考虑并评估停用禁忌药物的可能性,并降低并发症发生概率。

在整个诊疗过程中,应为女性及其伴侣(如有)提供结构性的社会心理支持,尤其针对高风险人群以及正在考虑终止妊娠的女性。

对于mWHO 2.0分级Ⅳ级的女性,应全面告知其极高的妊娠风险,充分且公开透明地说明妊娠相关的母婴风险升高情况。共同决策过程至关重要,需为女性提供充分信息,使其能做出明智选择,必要时可考虑终止妊娠。

对于大多数患有心血管疾病的女性,阴道分娩是首选方式。

在危及生命的情况下,除颤、介入治疗、急性冠状动脉血运重建、机械循环支持以及药物治疗等措施,妊娠期女性应与非妊娠女性采用相同方案,不受禁忌证限制。

仅当获益明显大于母婴风险,且检查结果将显著改变医疗管理方案时,方可在妊娠期使用含电离辐射的无创影像学检查。

对于长QT综合征(LQTS)和儿茶酚胺能多形性室性心动过速(CPVT)女性,建议妊娠期持续使用β受体阻滞剂,并监测胎儿生长情况(阿替洛尔是唯一禁用的β受体阻滞剂)。首选的β受体阻滞剂为普萘洛尔和纳多洛尔。

对于LQT2型女性患者,产后是明确的高风险期,因此强烈建议维持足量β受体阻滞剂治疗。

建议对围产期心肌病(PPCM)患者进行基因检测。

对于围产期心肌病(PPCM)和扩张型心肌病(DCM)女性,当左心室(LV)功能未恢复正常,不建议再次妊娠。

对于计划受孕且患有主动脉疾病的女性,建议进行基因检测,其管理应基于致病性/可能致病性(P/LP)变异的存在与否及类型。

对于患有以下成人先天性心脏病(ACHD)病变的女性,应由妊娠心脏团队提供专业咨询和指导,明确告知其极高的妊娠风险,并开展共同决策:

→系统性右心室(RV)疾病,如纽约心脏协会(NYHA)心功能分级Ⅲ~Ⅳ级、心室功能障碍(射血分数<40%)、中重度以上三尖瓣反流(TR)或经治疗的心力衰竭(HF);

→Fontan循环,且氧饱和度<85%、心室功能下降、严重心律失常或NYHA心功能分级Ⅲ~Ⅳ级。

妊娠期肺动脉压升高不存在安全阈值。

对于有生育潜力的肺动脉高压(PAH)女性,在确诊时应告知其怀孕相关的风险和不确定性。

若怀疑存在静脉血栓栓塞症(VTE),包括深静脉血栓形成(DVT)和肺栓塞(PE),需由多学科专业团队立即采用经验证的诊断检查进行正式评估。

低分子肝素(LMWH)是妊娠期预防和治疗静脉血栓栓塞症(VTE)的首选药物。

妊娠期治疗心力衰竭(HF)时需注意,血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)、血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)、肾素直接抑制剂、沙库巴曲缬沙坦(血管紧张素受体-脑啡肽酶抑制剂,ARNI)、盐皮质激素受体拮抗剂(MRA)和钠-葡萄糖协同转运蛋白2(SGLT2)抑制剂等多种药物不建议使用。若需使用正性肌力药物或更高级别的治疗,建议转诊至专业医疗中心。

对于女童和有生育潜力的女性,应尽可能避免使用机械瓣膜。

甲基多巴、拉贝洛尔和钙通道阻滞剂(CCB)是妊娠期高血压的推荐治疗药物。

对于有子痫前期中高风险的女性,建议从妊娠12周至36/37周,每日睡前额外服用75~100 mg阿司匹林。

心脏移植后,建议至少推迟1年再考虑怀孕,并需综合评估个体风险因素。

对于有不良妊娠结局(APO)的女性,应告知其长期风险及预防策略,并提供适当的随访,必要时提供社会心理支持。

医护人员需了解并认可心理健康与心血管健康之间的相互作用,从而提供全面、综合的医疗服务。

医护人员应致力于采用符合当地需求的多学科“心理-心脏团队”(Psycho-Cardio team)模式。

ACTIVE原则(包括认知关联、检查评估、工具应用、实施干预、主动变革、效果评估,即Acknowledge、 Check、Tools、Implement、Venture、Evaluate)可作为将心理健康护理整合到心血管临床实践中的实用方法。

对心理健康问题(主要是焦虑、抑郁和创伤后应激障碍)及心理社会风险因素进行筛查,有助于完善健康人群的心血管风险评估。

鉴于心血管疾病患者的心理健康问题高发,且会导致不良预后,对这类患者开展心理健康筛查十分重要。

初始筛查可采用包含两个问题的简易量表,若提示存在心理健康问题,再使用更长的经验证量表进一步评估。

对心血管疾病患者的心理健康管理宜采用“阶梯式护理”模式,心理健康护理的强度需根据患者个体需求调整。

现有证据显示,心理干预对改善心血管疾病患者的抑郁、焦虑症状及生活质量有一定效果(中低水平证据)。但对降低主要不良心血管事件(MACE)发生率和死亡率的证据较弱或不存在。

对合并心理健康问题的心血管疾病患者使用抗焦虑药或抗抑郁药等药物治疗时,需权衡利弊,充分考虑药物相互作用及不良反应。

心血管疾病患者的照护者在患者健康和治疗依从性方面发挥关键作用,但他们自身也常面临心理健康挑战,因此需制定策略评估并支持照护者的心理健康。

重度精神疾病(SMI)患者的心血管预后较差。应采取措施减少病耻感,并为这类患者提供符合指南推荐的最佳心血管护理,尤其要关注治疗依从性及治疗药物之间的相互作用。

需仔细评估患者的特定特征(例如性别、年龄、衰弱状态、社会经济地位、合并症、合并用药情况等),这些特征会影响心血管疾病与心理健康之间的相互作用,可能需要个体化干预方案。

经过充分讨论后,欧洲心脏病学会(ESC)和欧洲动脉粥样硬化学会(EAS)血脂异常管理特别工作组决定更新针对《2019年欧洲心脏病学会/欧洲动脉硬化学会血脂异常管理指南》以下各部分的建议:

关于心血管风险评估,建议实施新的SCORE22和SCORE22-OP风险预测算法。

关于低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)降低疗法的建议,包括两种用于LDL-C降低治疗的新药物(贝派地酸和Evinacumab,特别适用于纯合型家族性高胆固醇血症患者)。

关于ACS住院期间降脂治疗的建议。

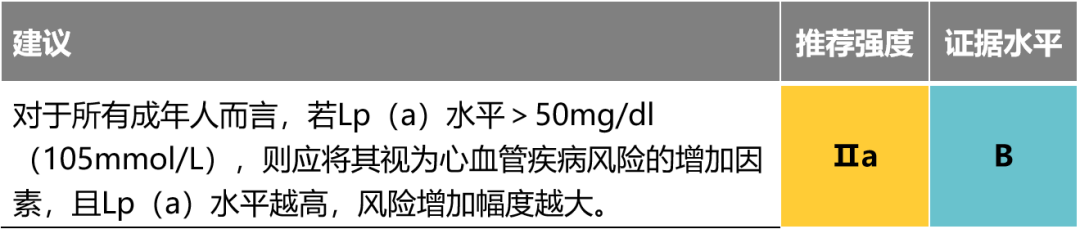

关于Lp(a)的建议。

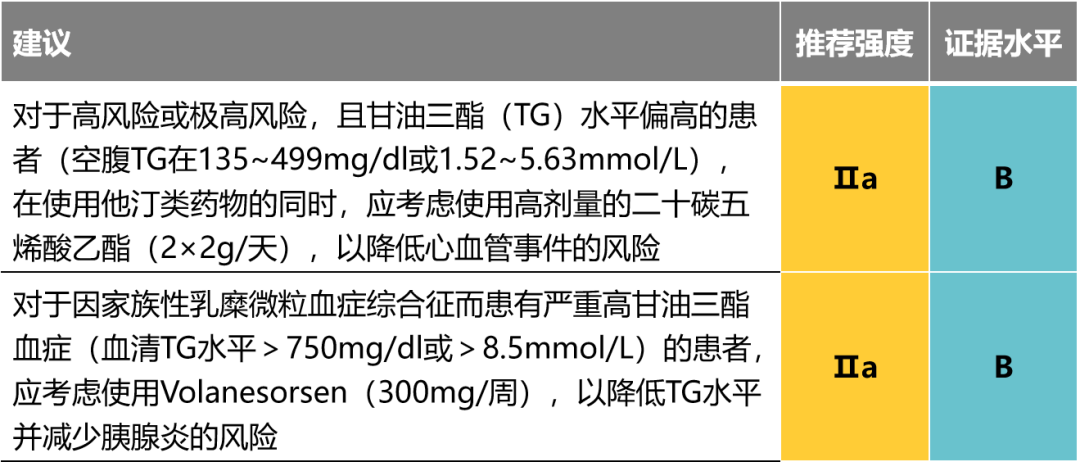

高甘油三酯血症患者的药物治疗建议。

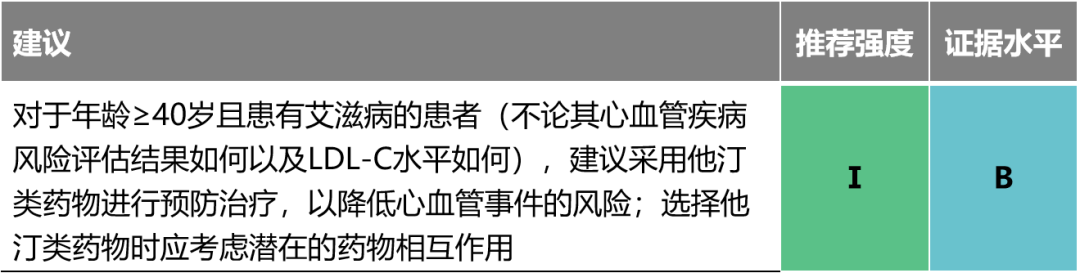

对人类免疫缺陷病毒(HIV)感染者的原发性心血管疾病(CVD)预防中他汀类药物治疗的建议。

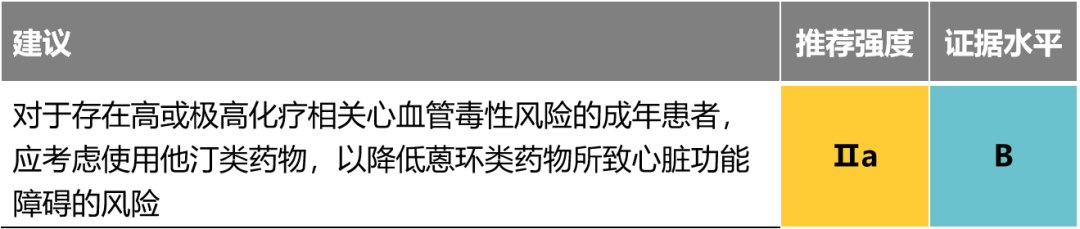

对高或非常高化疗相关心血管毒性风险的癌症患者进行他汀类药物治疗的建议。

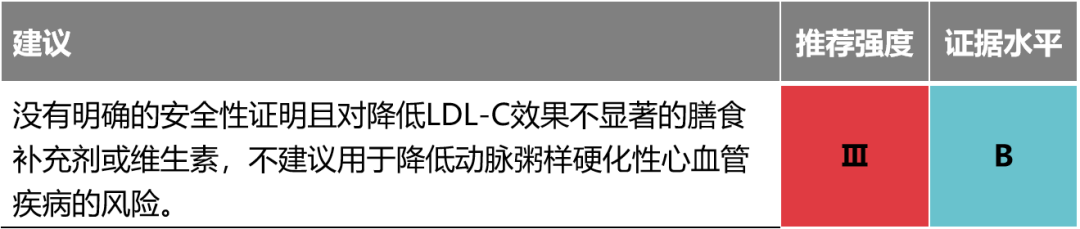

膳食补充剂的建议。

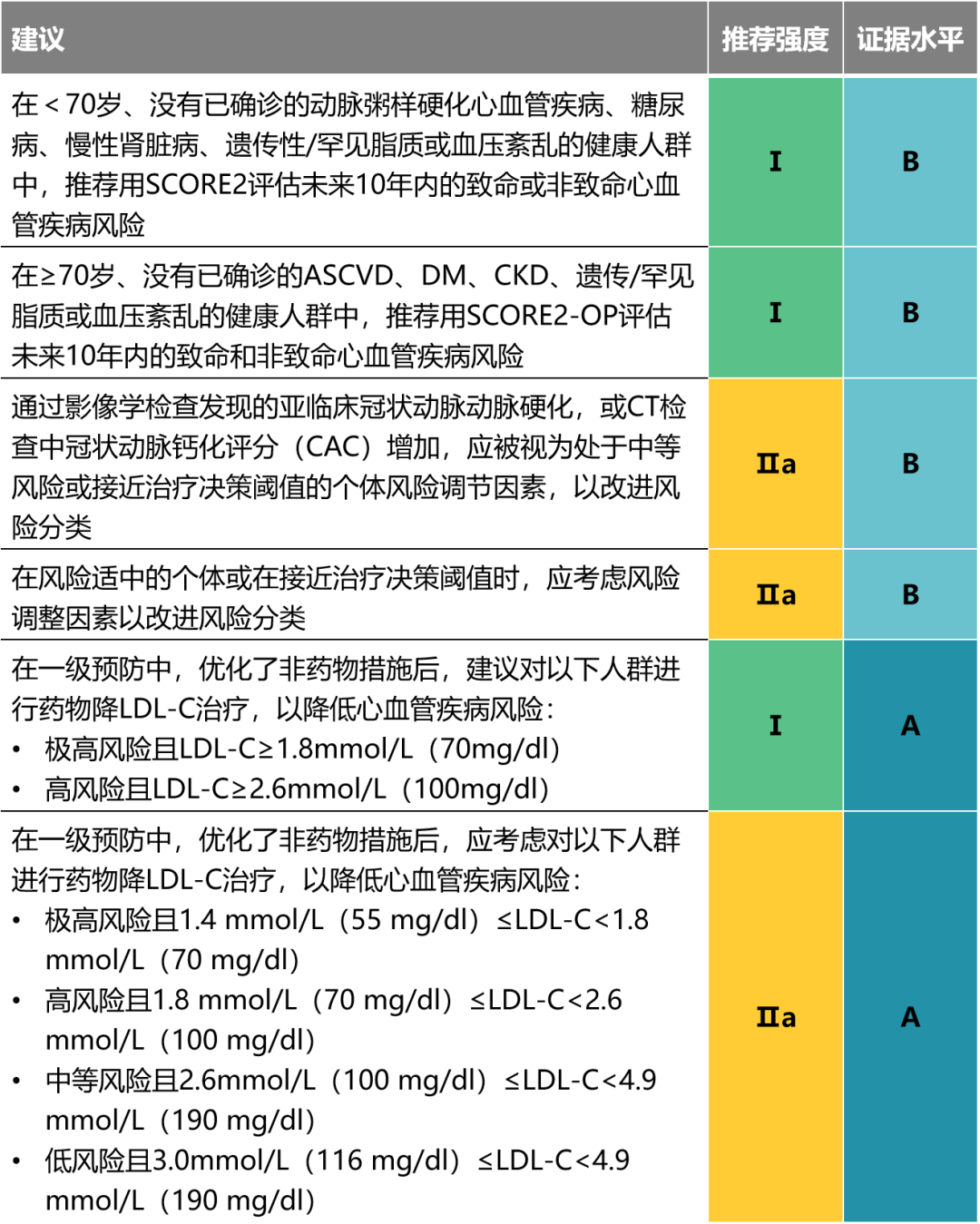

表1 无心血管疾病的人群,心血管风险评估的建议

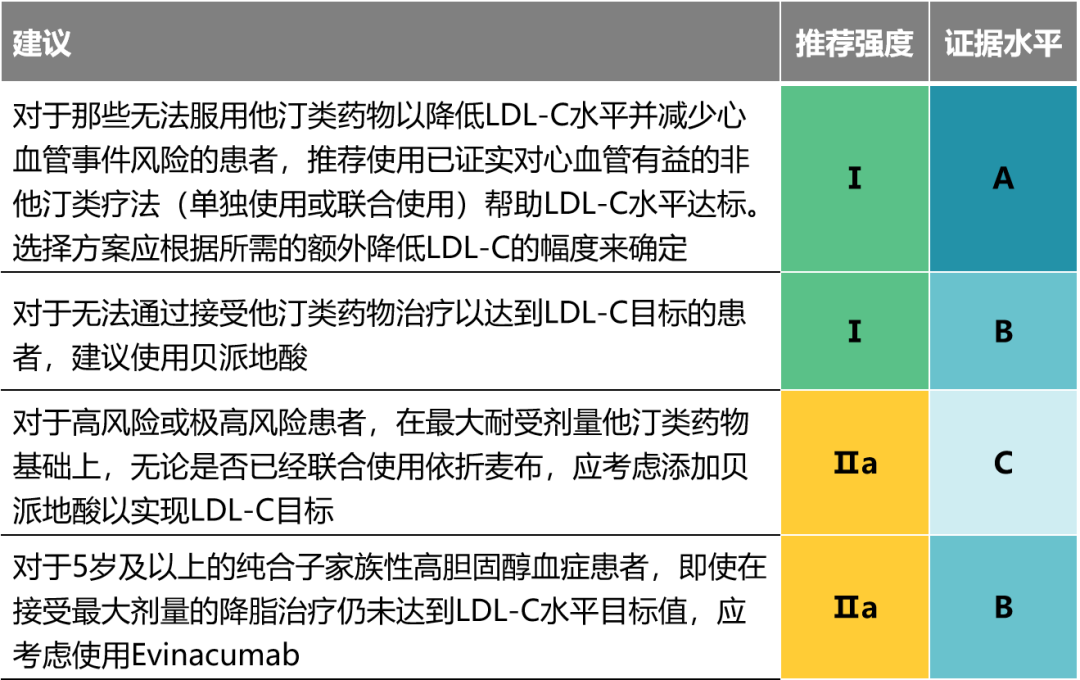

表2 关于使用药物降低LDL-C的建议

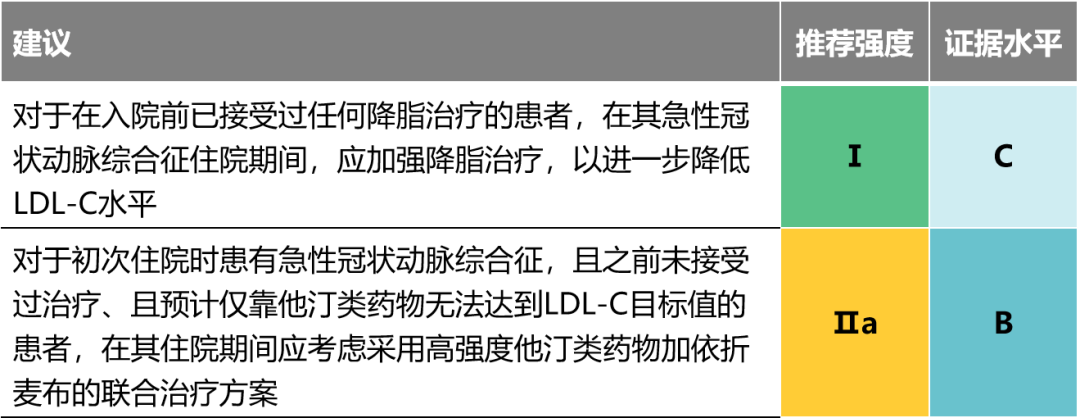

表3 急性冠脉综合征患者的降脂治疗建议

表4 关于Lp(a)的检测建议

表5 高甘油三酯血症患者的药物治疗建议

表6 在人体免疫缺陷病毒(HIV)感染者的一级预防中使用他汀类药物的建议

表7 癌症患者接受他汀类药物治疗的建议

表8 关于膳食补充剂的建议

-END-

声明:本文转载于<中国医学论坛报今日循>,以上仅代表作者本人观点,仅用于学习交流,版权归原作所有。