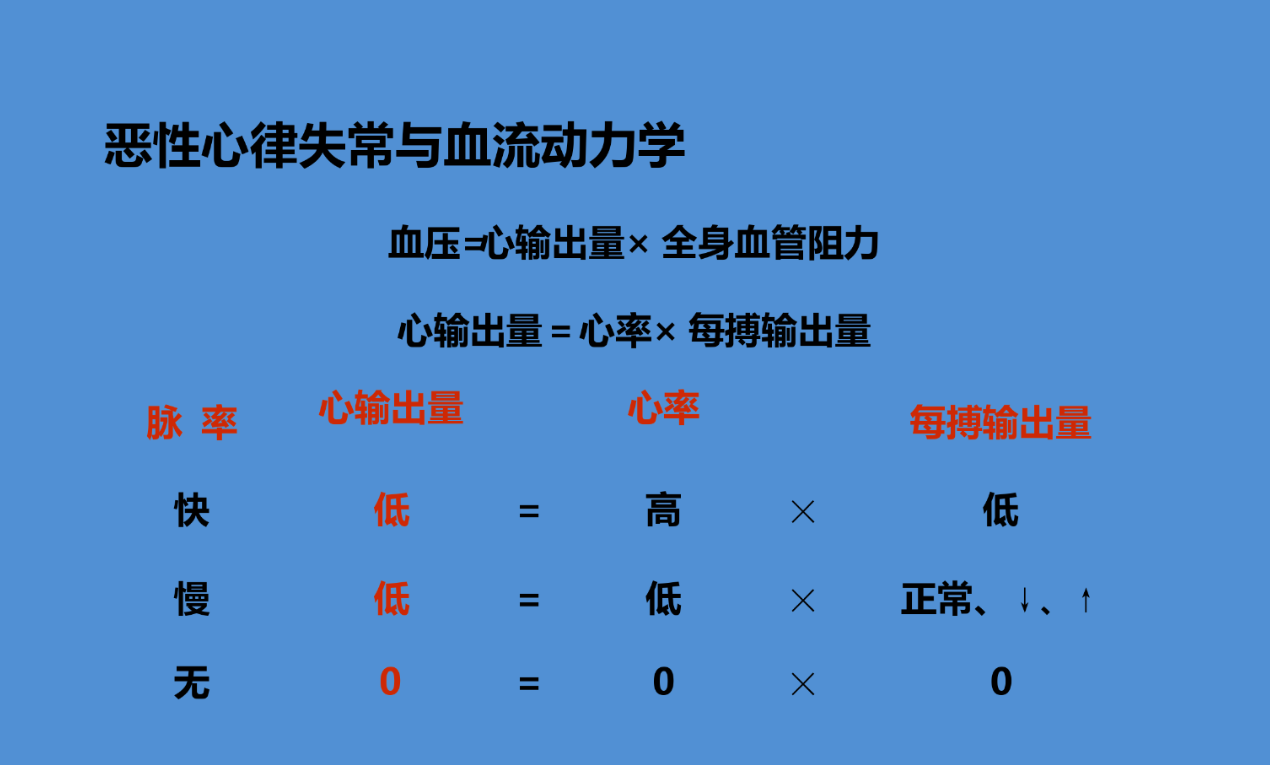

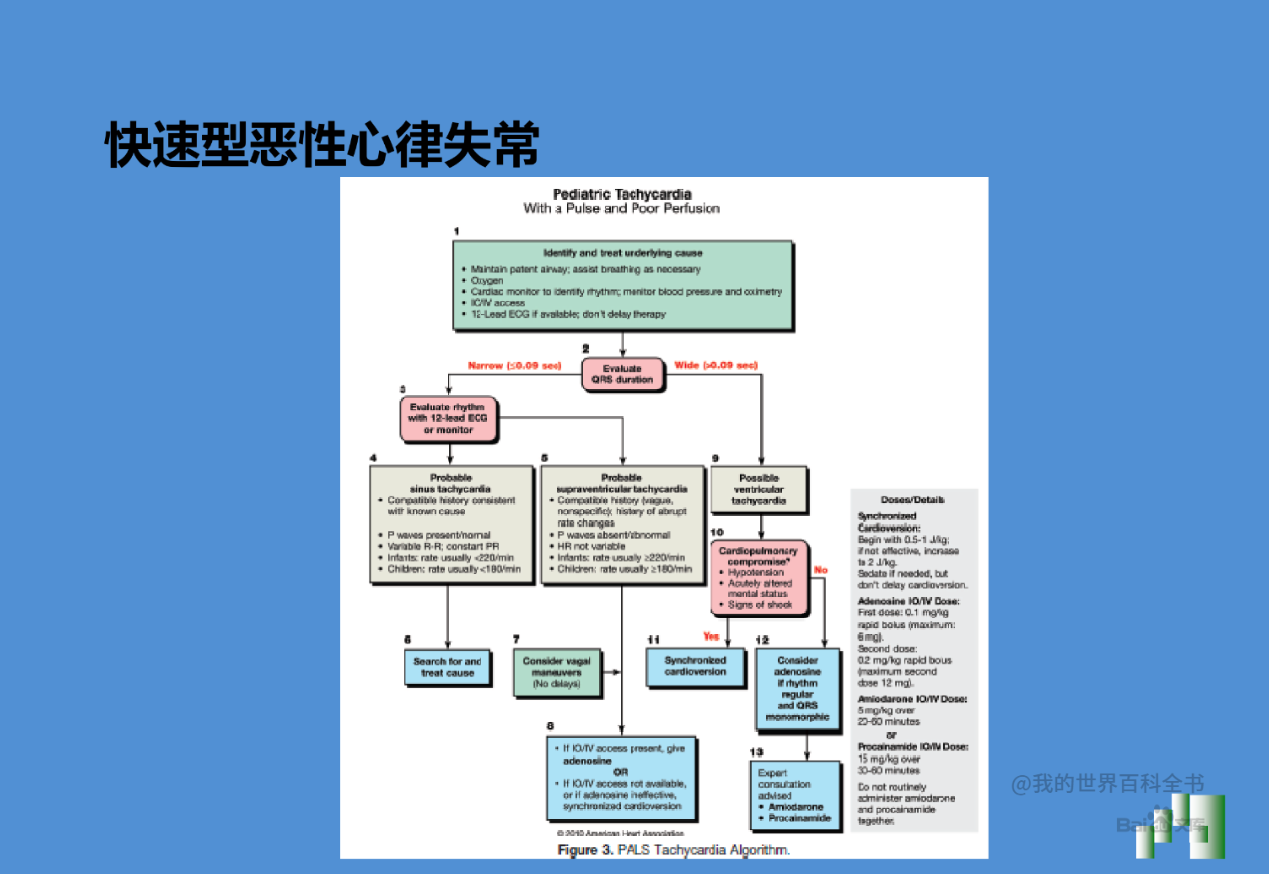

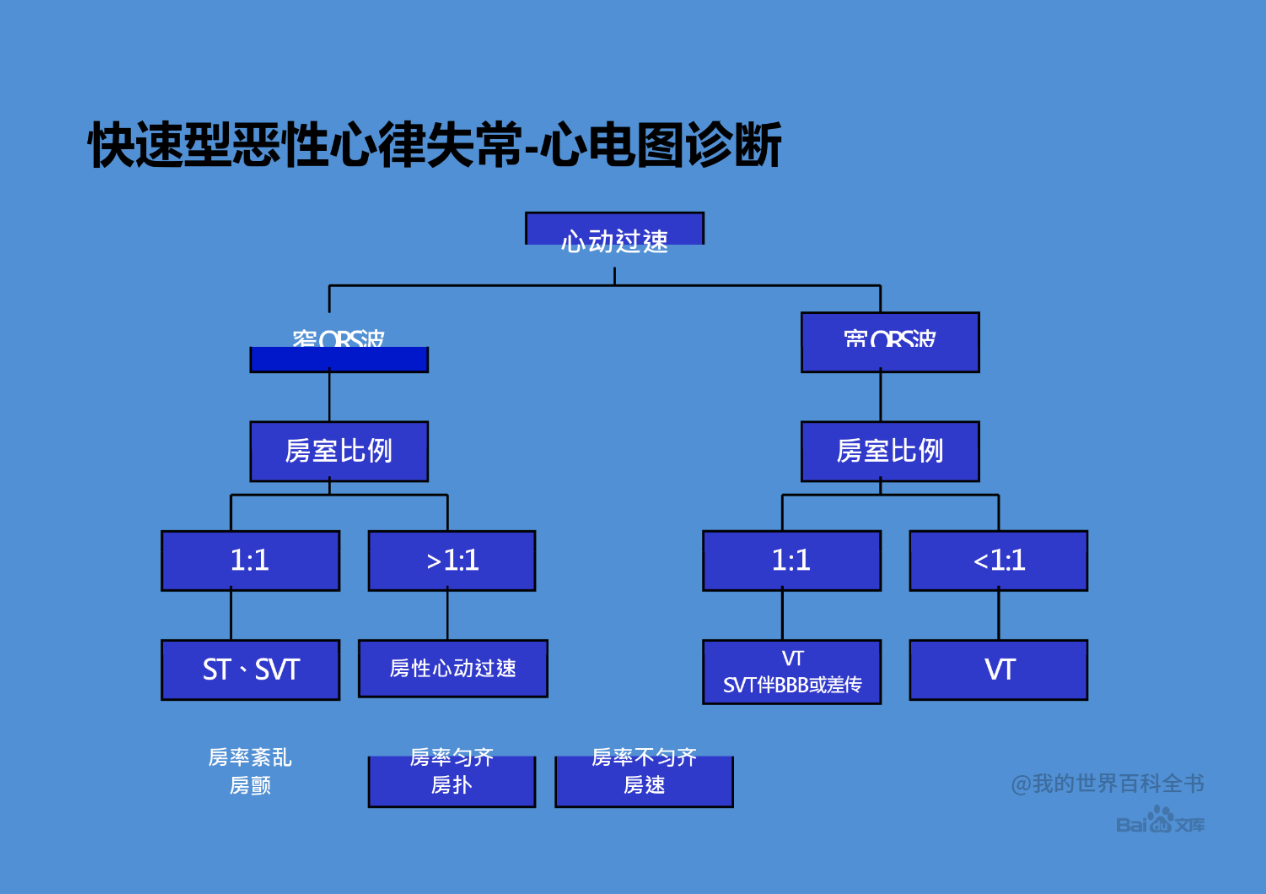

此类心律失常因心室率过快,导致心脏舒张期充盈不足,心输出量显著降低。

1. 心室颤动与心室扑动

识别要点:

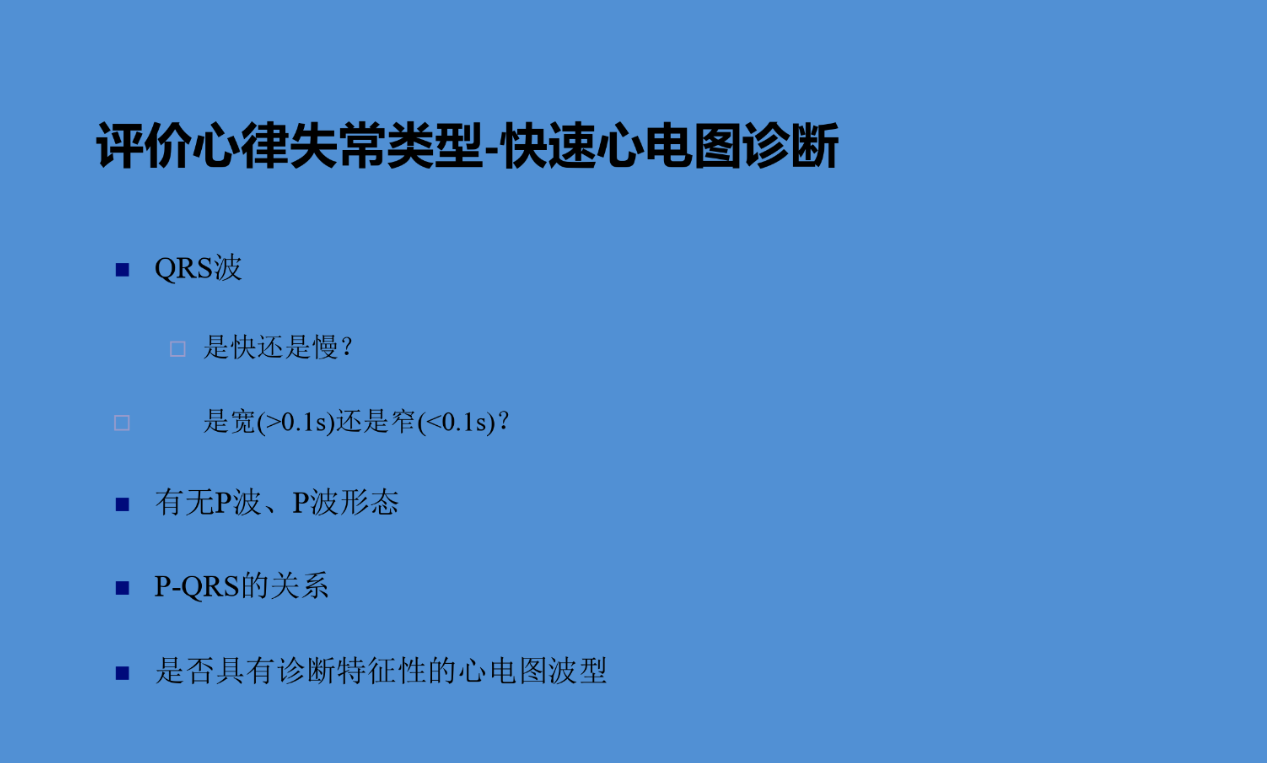

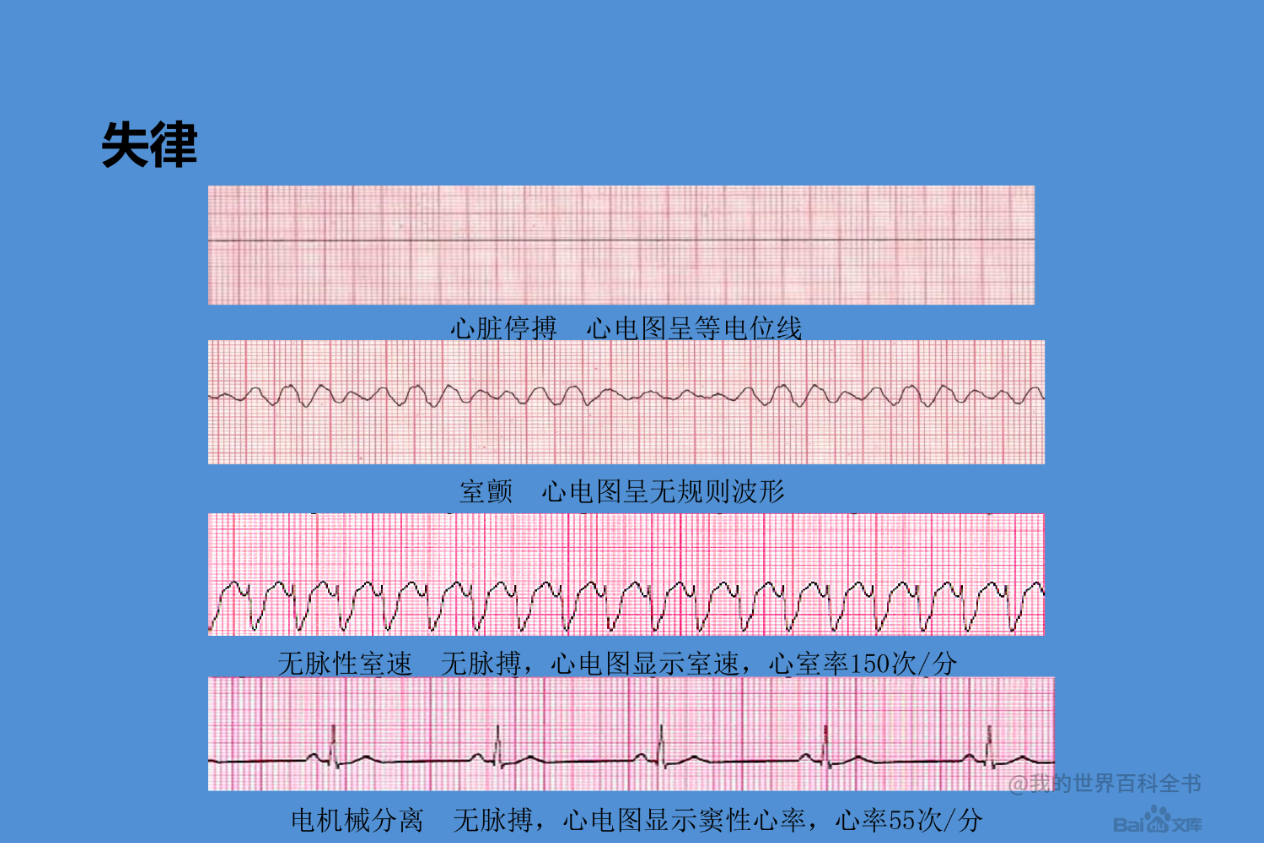

心室颤动: 心电图表现为QRS波群与T波完全消失,代之以形态、振幅、间距均不规则的颤动波,频率为250-500次/分。此为心脏泵功能停止的电生理表现,患者即发生心搏骤停。

心室扑动: 心电图表现为连续、规整、宽大的正弦波,频率为200-300次/分。心室扑动常为不稳定节律,可迅速恶化为心室颤动。

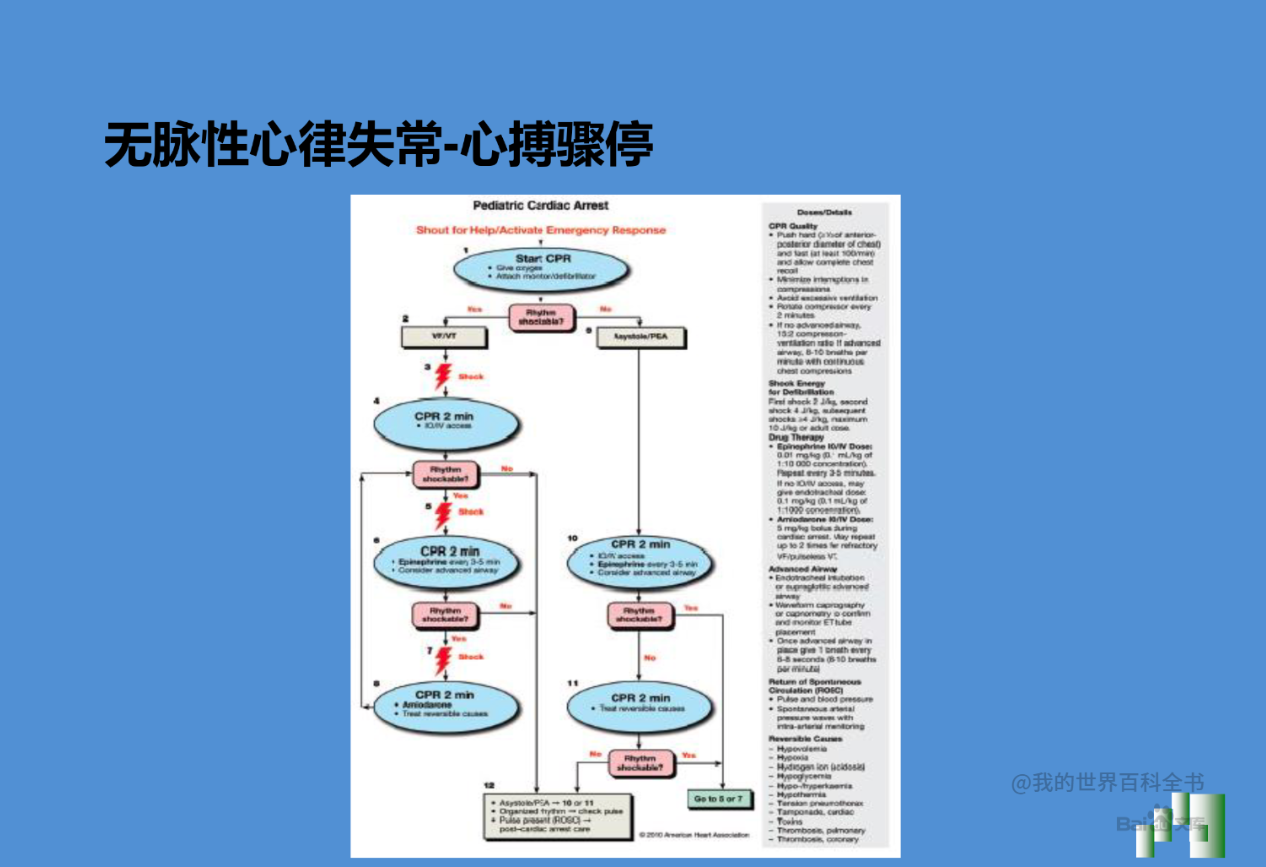

急诊处理原则:

立即启动心肺复苏。

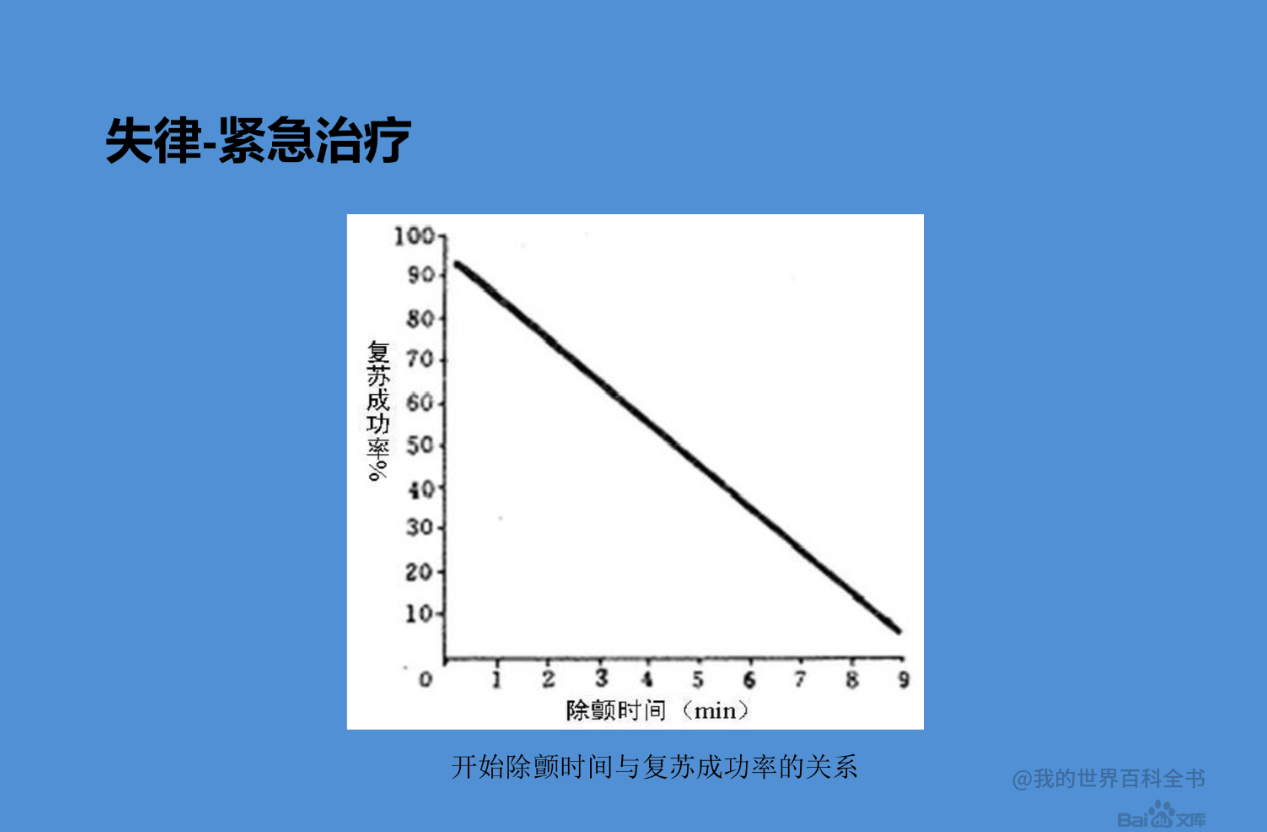

尽早电除颤: 获取除颤仪后,立即予以最高能量(双相波200J或单相波360J)非同步直流电除颤。

药物治疗: 在持续心肺复苏与反复电除颤无效后,可经静脉给予:

肾上腺素 1mg,以提升冠状动脉灌注压。

胺碘酮 300mg静脉推注,后再次尝试电除颤。

若无胺碘酮或存在禁忌,可选用利多卡因。

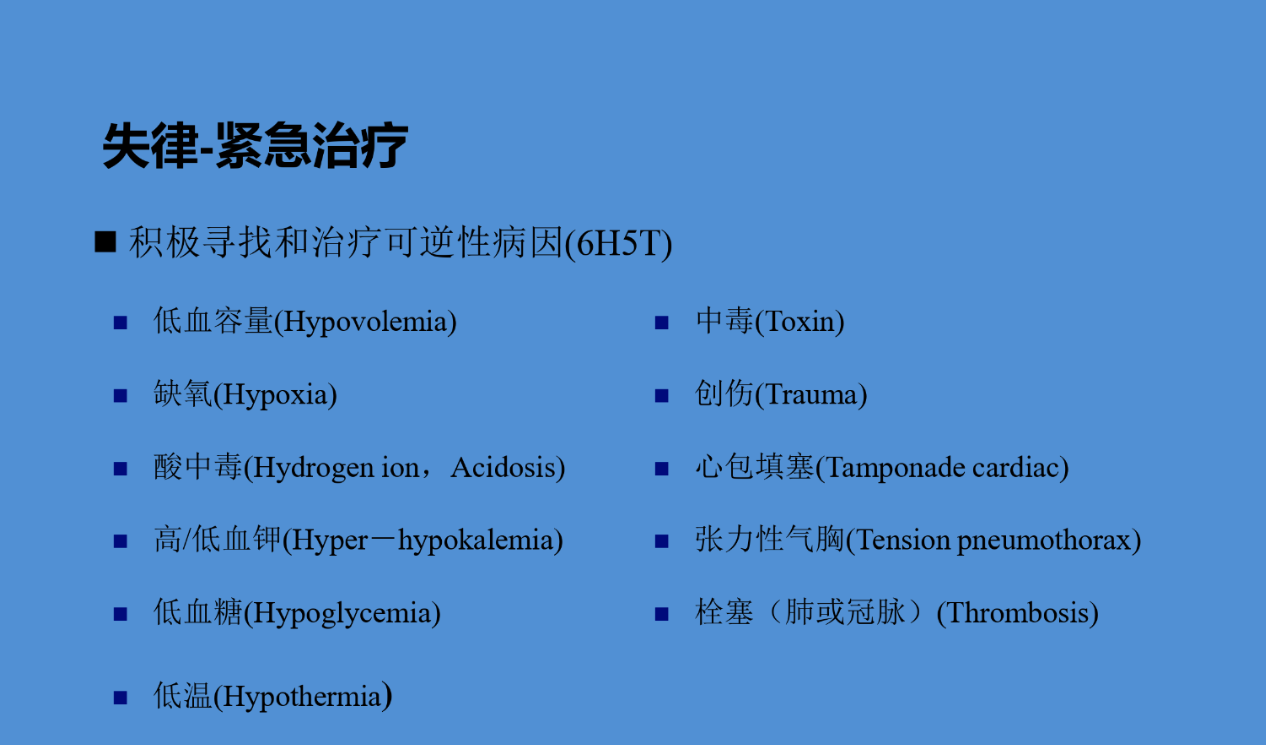

纠正诱因: 复苏成功后,需立即排查并纠正电解质紊乱、急性心肌缺血等可逆性病因。

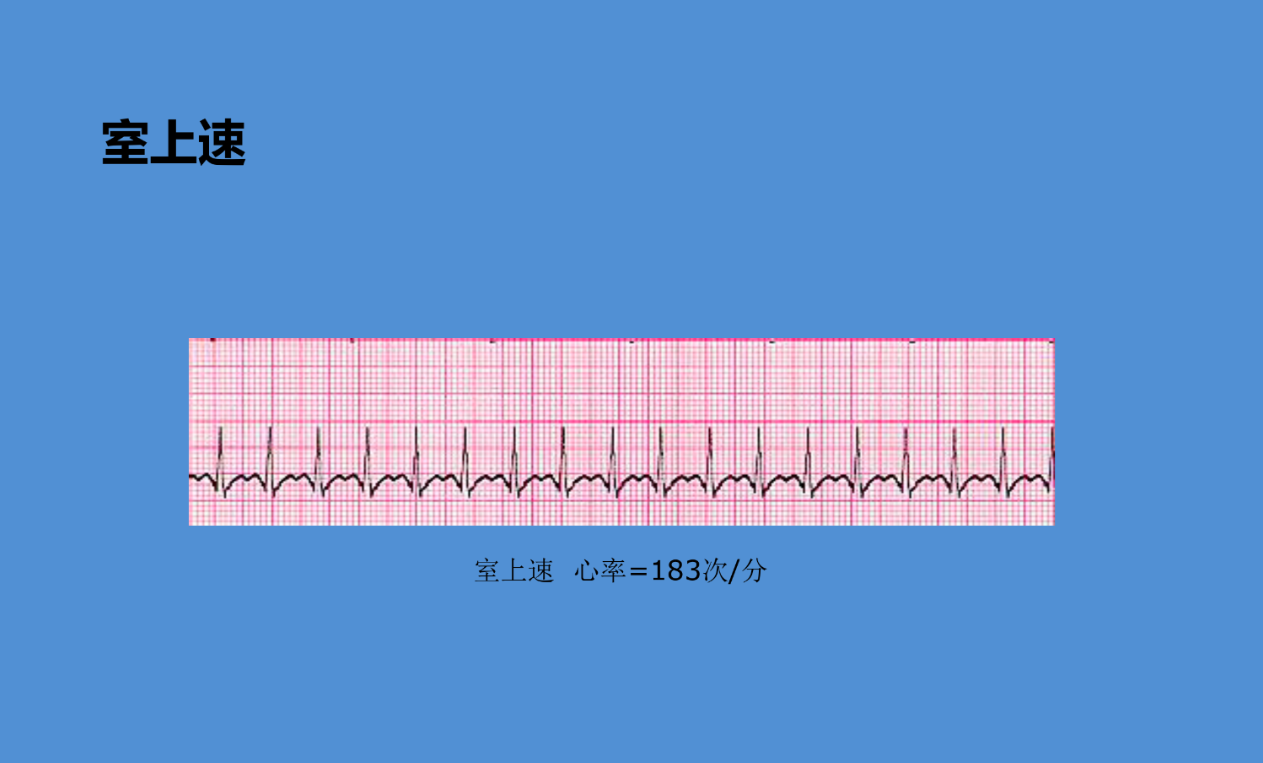

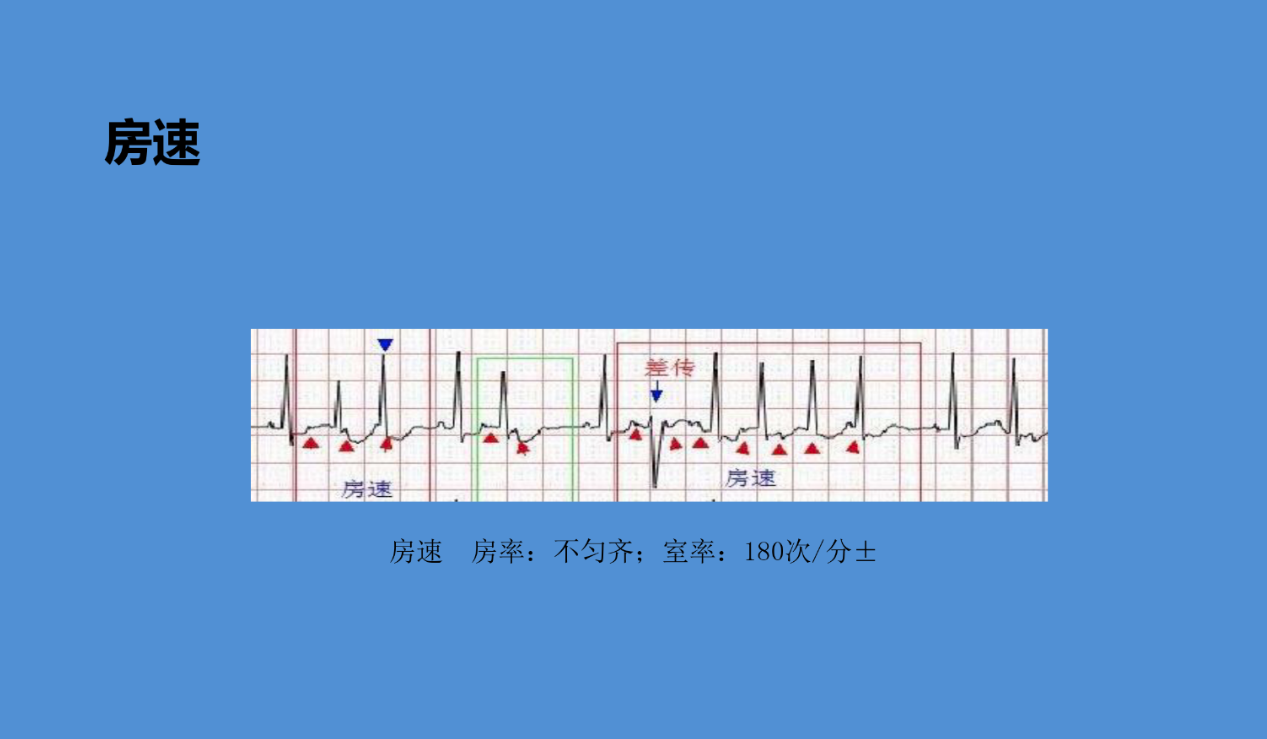

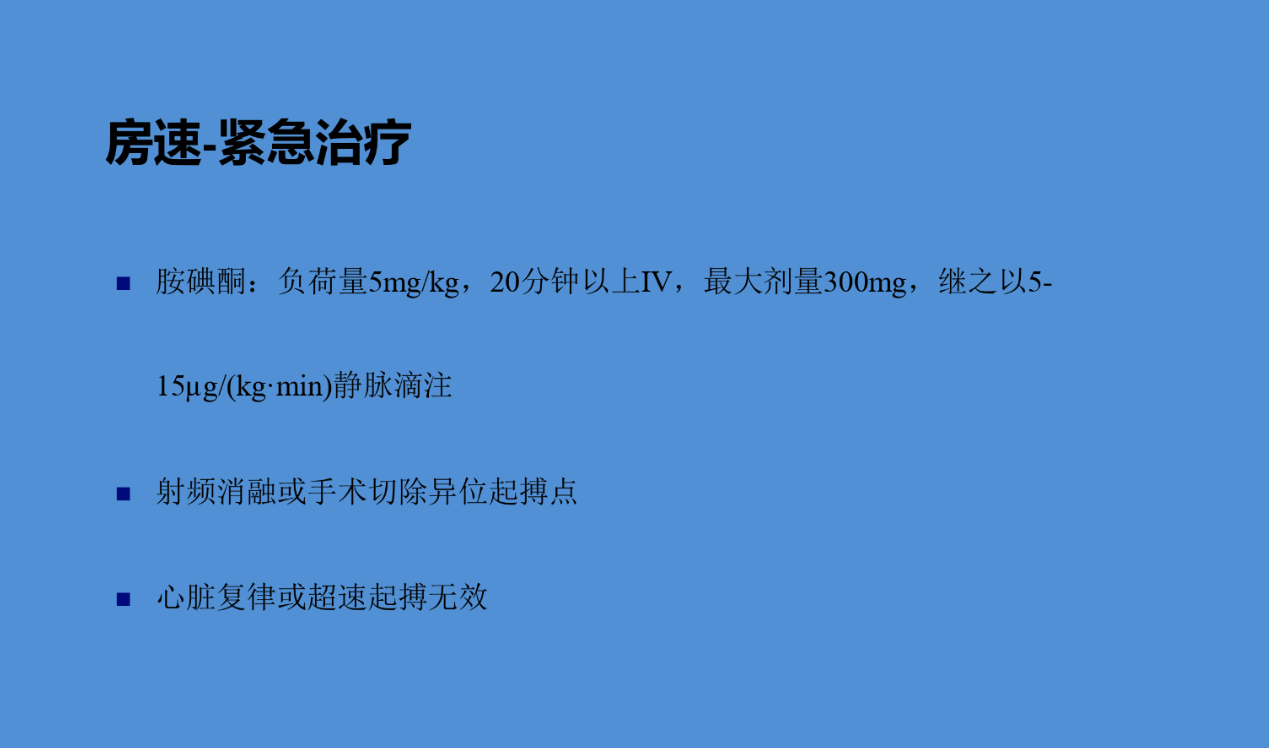

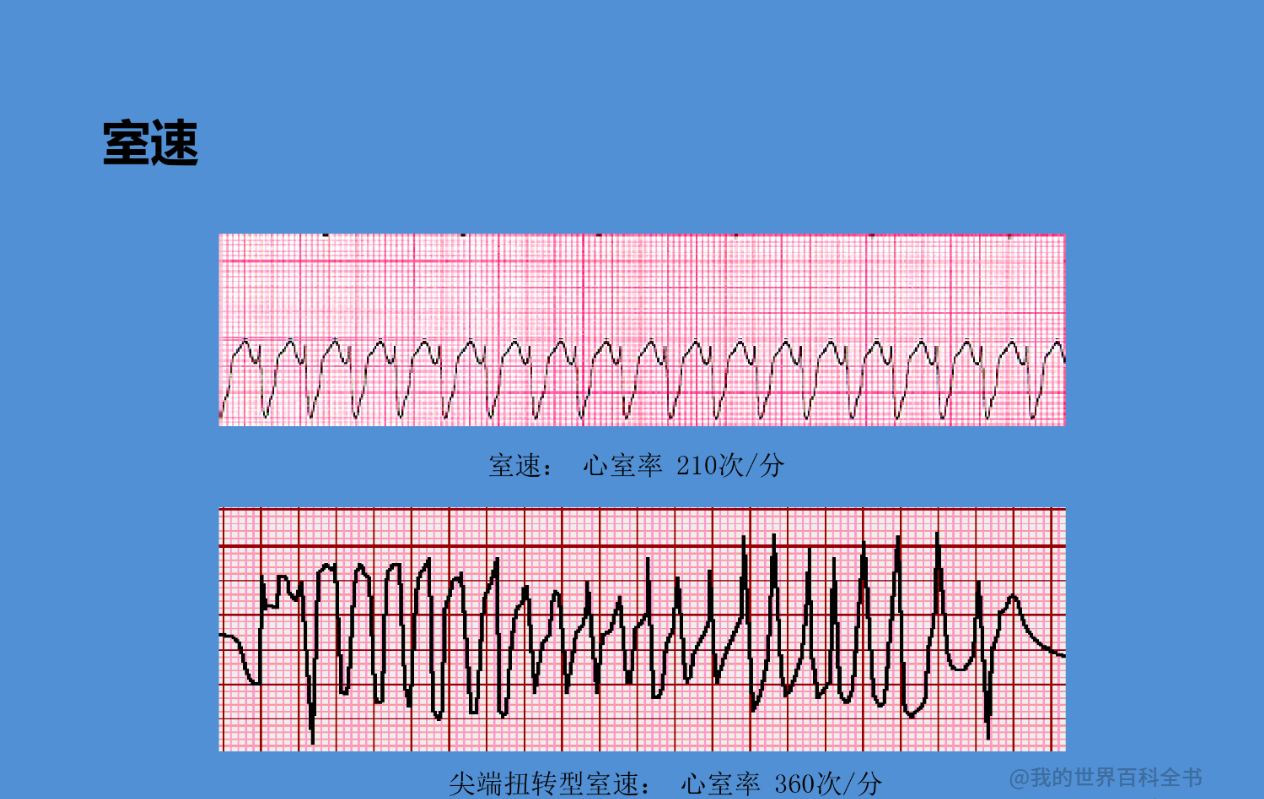

2. 室性心动过速

识别要点:

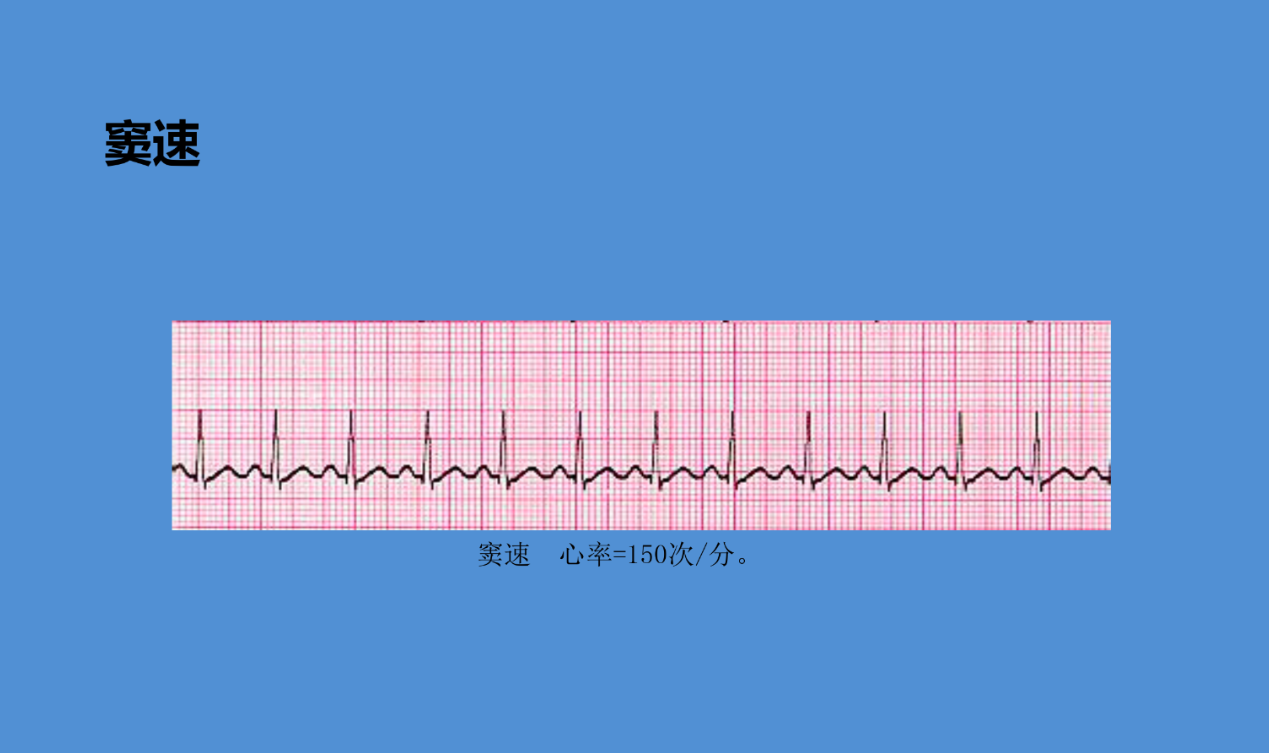

定义: 起源于希氏束分叉以下的连续3个或以上宽大畸形QRS波群,频率通常为150-250次/分。

特征: 常存在房室分离,并可出现心室夺获或室性融合波,此为此与室上性心动过速伴差异性传导的鉴别要点。

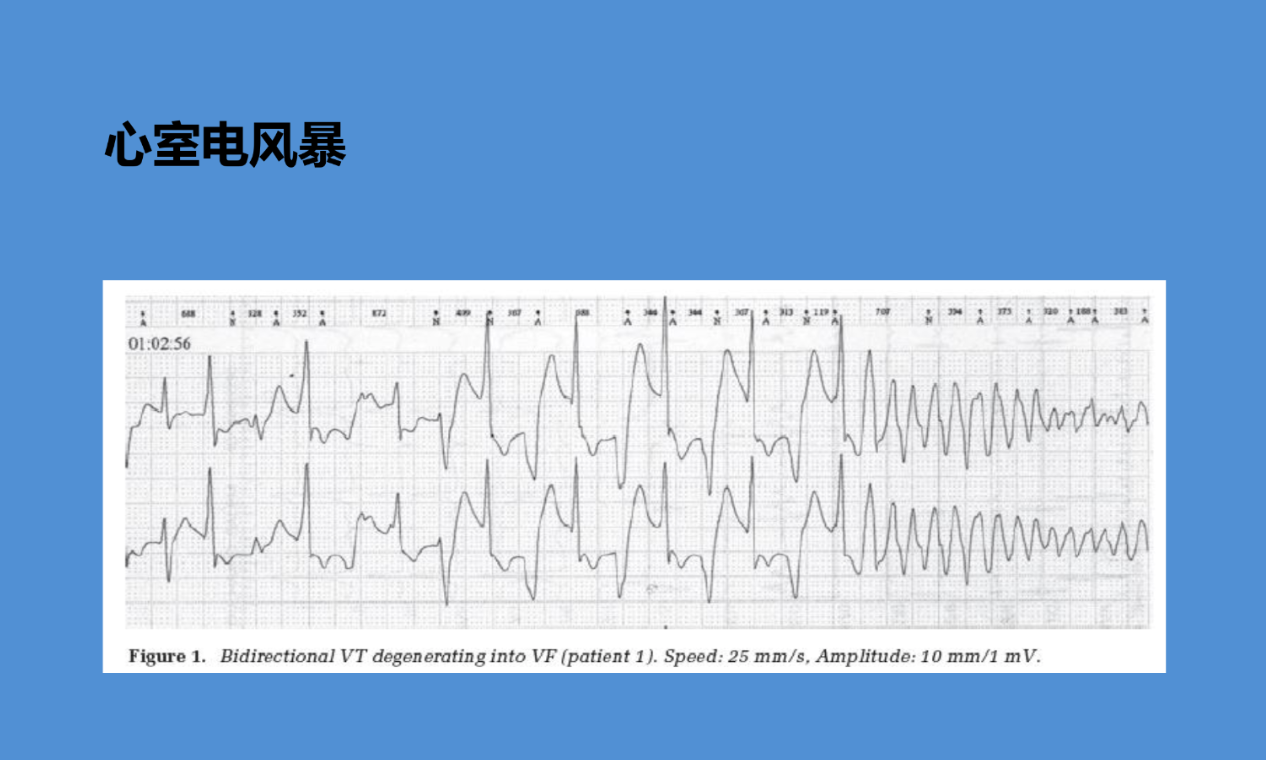

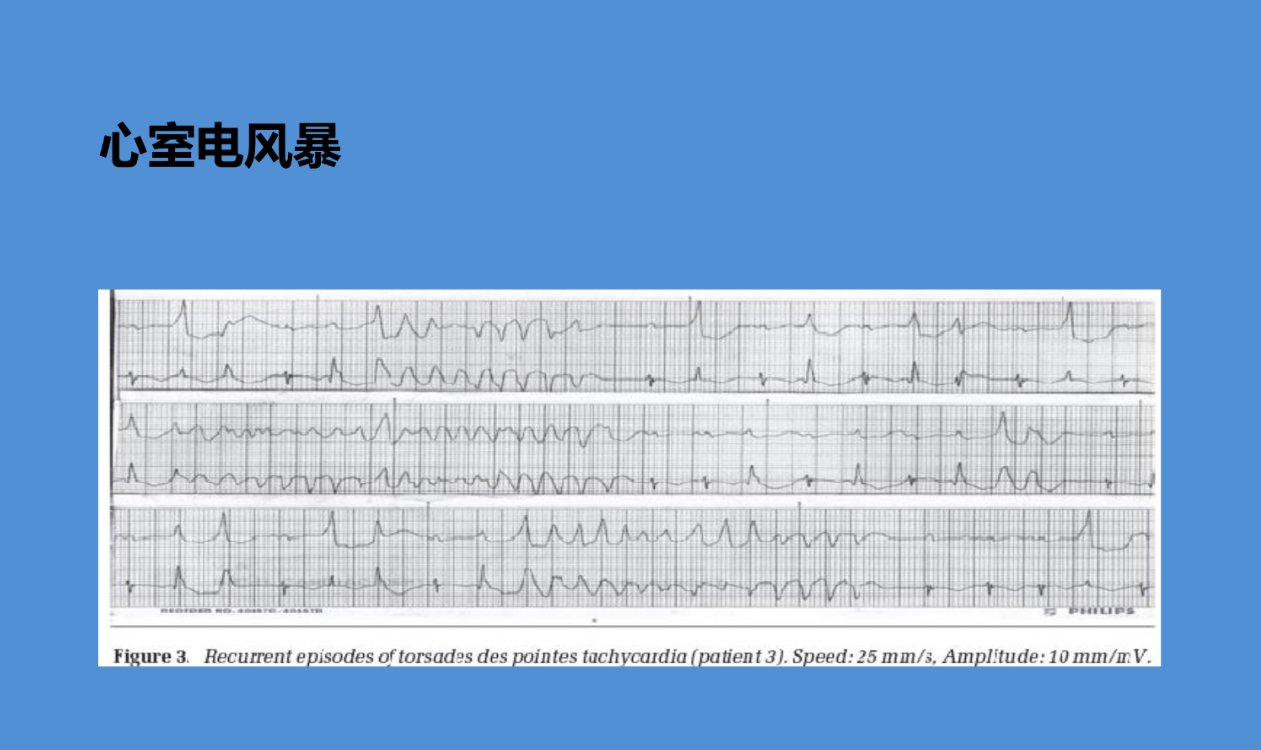

特殊类型: 尖端扭转型室速 为一种伴QT间期延长的多形性室速,其QRS波群振幅和主峰围绕等电位线呈周期性扭转。易反复发作并可进展为心室颤动。

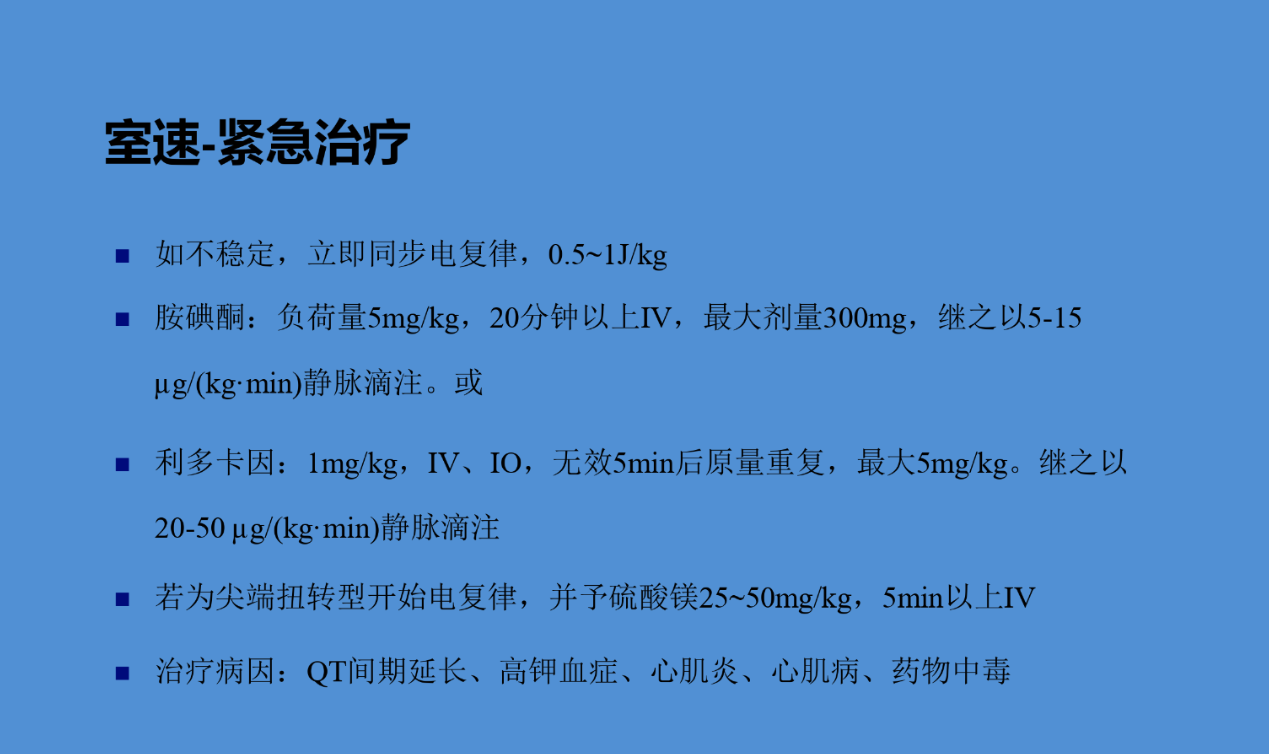

急诊处理原则:

血流动力学不稳定: 若伴意识障碍、低血压、急性心衰或胸痛,应立即行同步直流电复律。

血流动力学稳定:

药物治疗: 首选胺碘酮静脉负荷后维持。替代药物可选利多卡因。

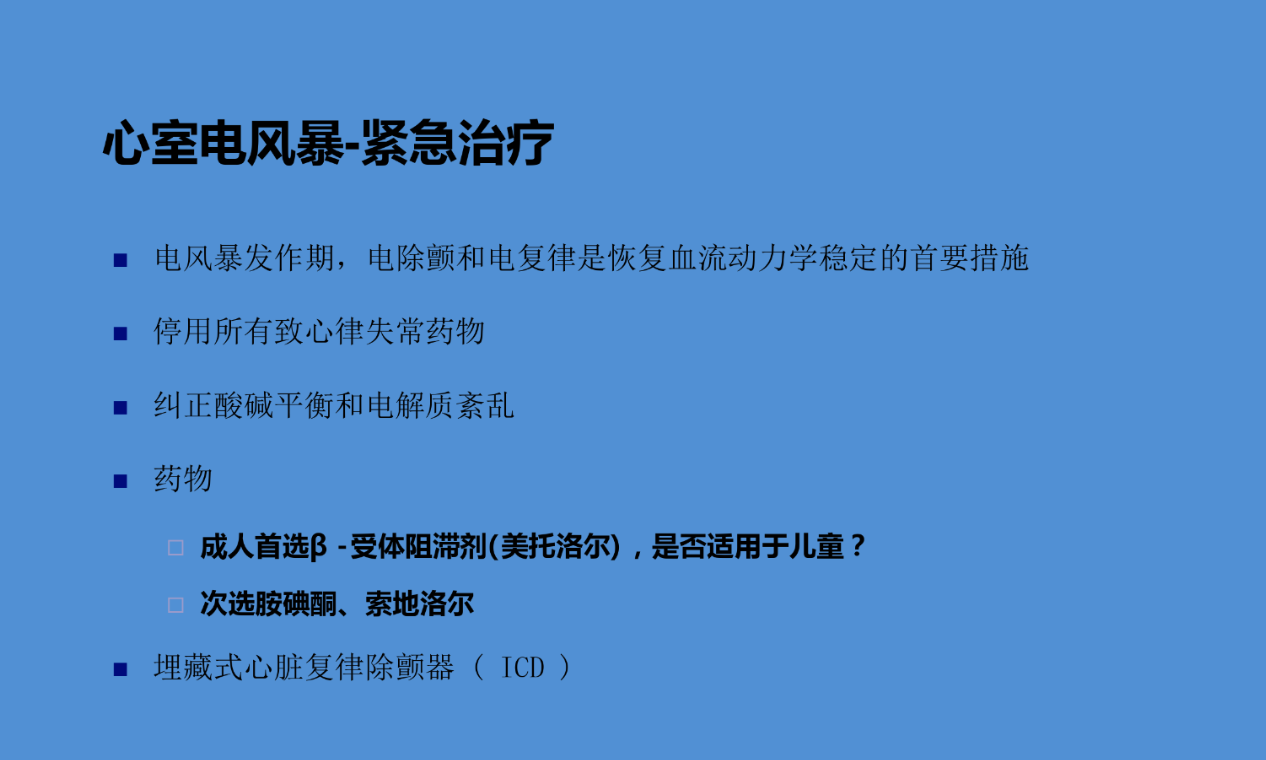

纠正病因: 对于尖端扭转型室速,首要措施是停用所有致QT间期延长的药物,并静脉补充镁剂。同时需积极纠正低钾血症,维持血钾于正常值上限。

非药物治疗: 对于药物治疗无效或反复发作者,需评估射频消融或植入式心律转复除颤器的必要性。

临床提示: 当宽QRS波心动过速性质难以明确时,应按室性心动过速处理。

3. 预激综合征合并心房颤动

识别要点:

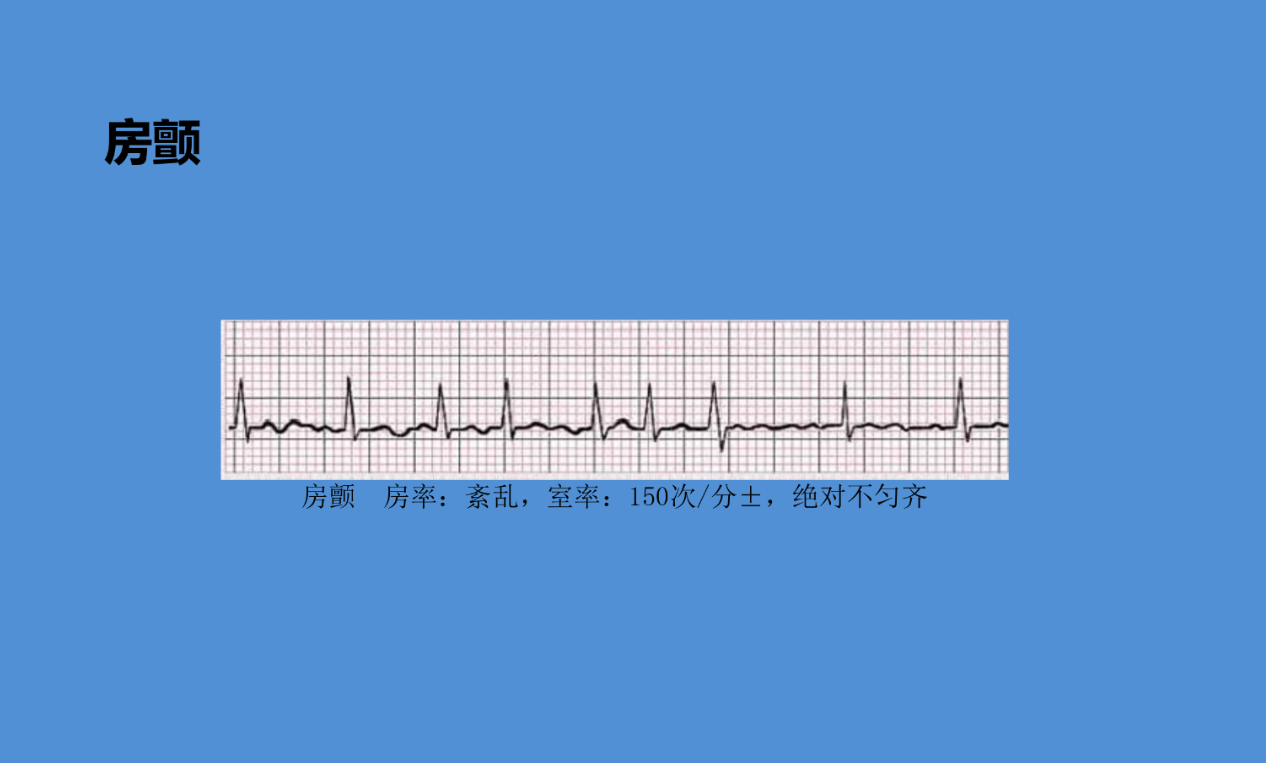

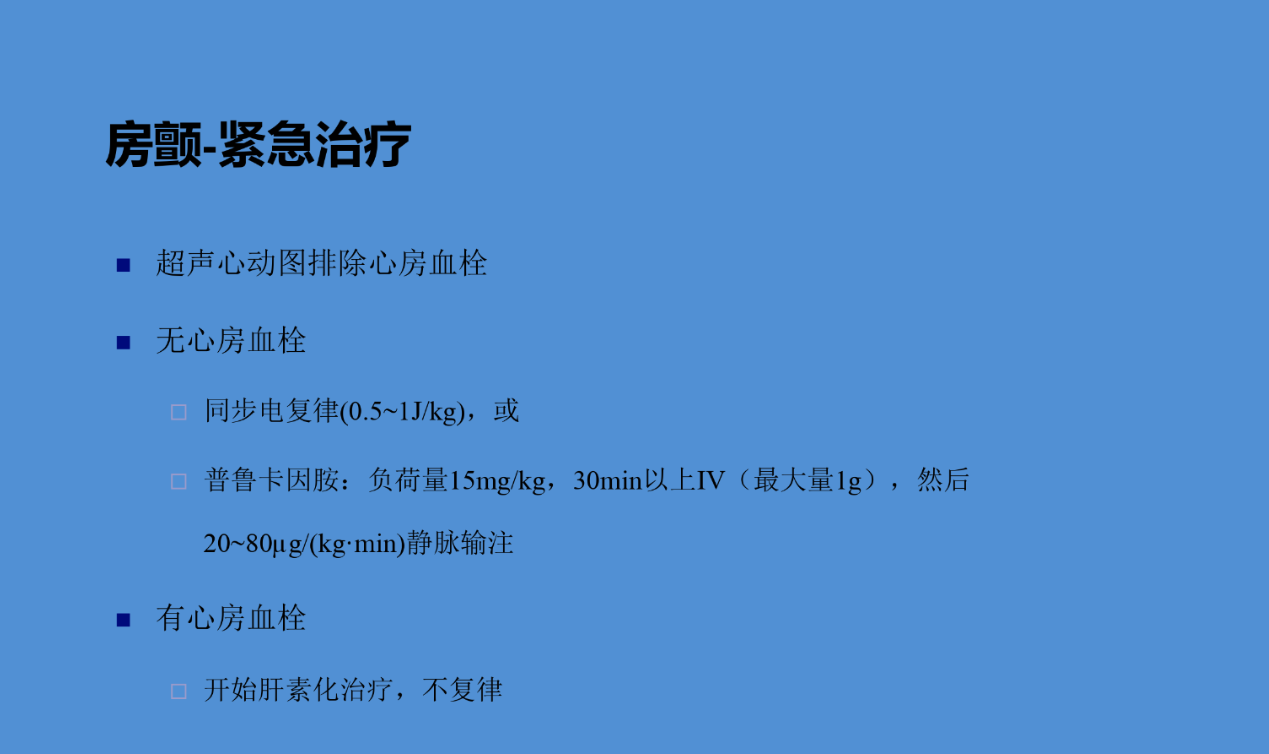

心电图特征: P波消失,代之以f波;R-R间期绝对不规则;心室率常超过180-200次/分;QRS波群形态多样,为经房室结与旁路不同程度下传形成的融合波。

风险: 心房激动经旁路快速下传可诱发极快心室率,进而导致血流动力学急剧恶化或恶化为心室颤动。

急诊处理原则:

血流动力学不稳定: 立即行同步直流电复律。

血流动力学稳定: 可试用胺碘酮或普罗帕酮静脉转复,但常效果不佳,需做好电复律准备。

禁忌药物: 严禁使用洋地黄类、β受体阻滞剂及非二氢吡啶类钙通道阻滞剂(如维拉帕米),因此类药物可能阻滞房室结而促使激动经旁路前传,反而加速心室率。

根治性治疗: 病情稳定后,应建议患者接受射频消融术以根治旁路。

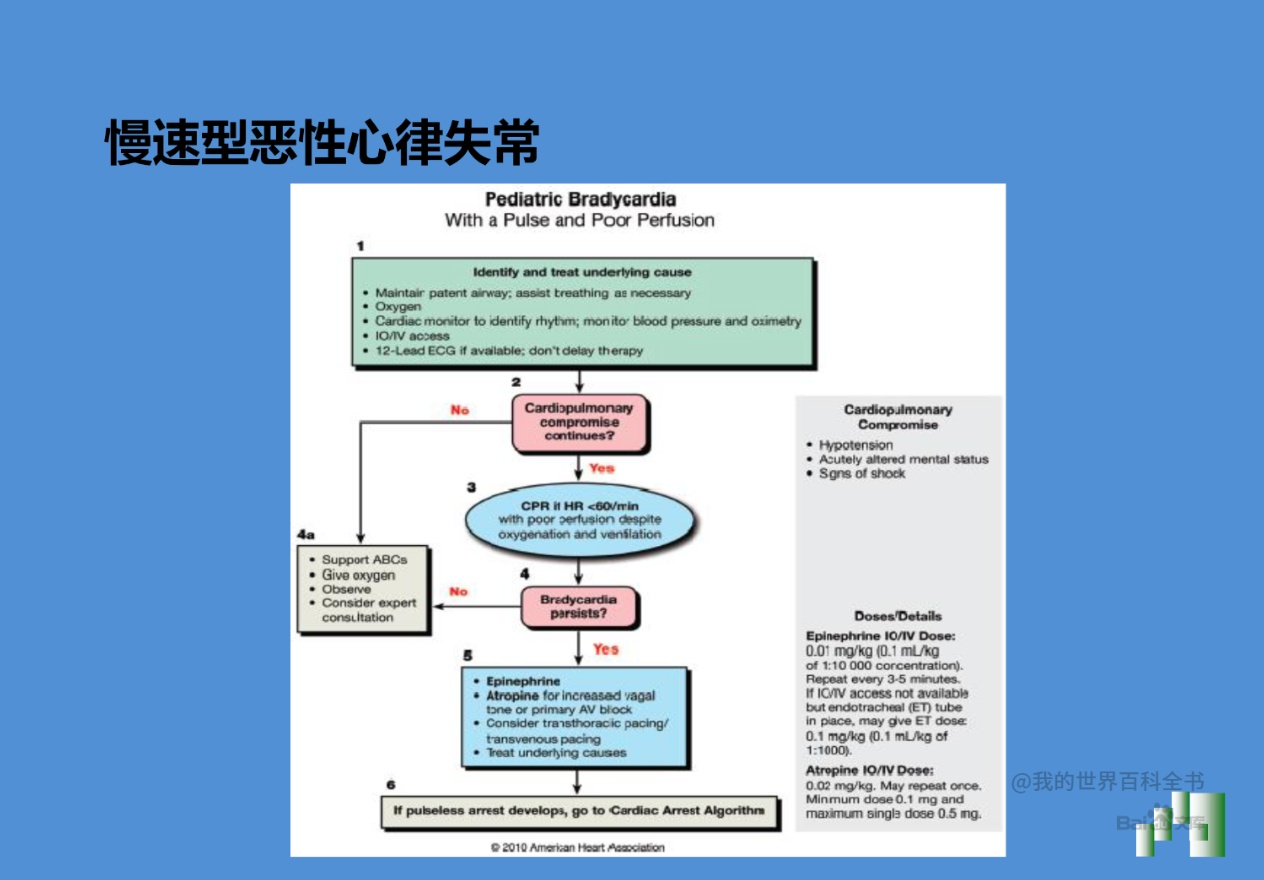

此类心律失常因心室率过慢,导致心输出量严重不足,引起脑供血不足等症状。

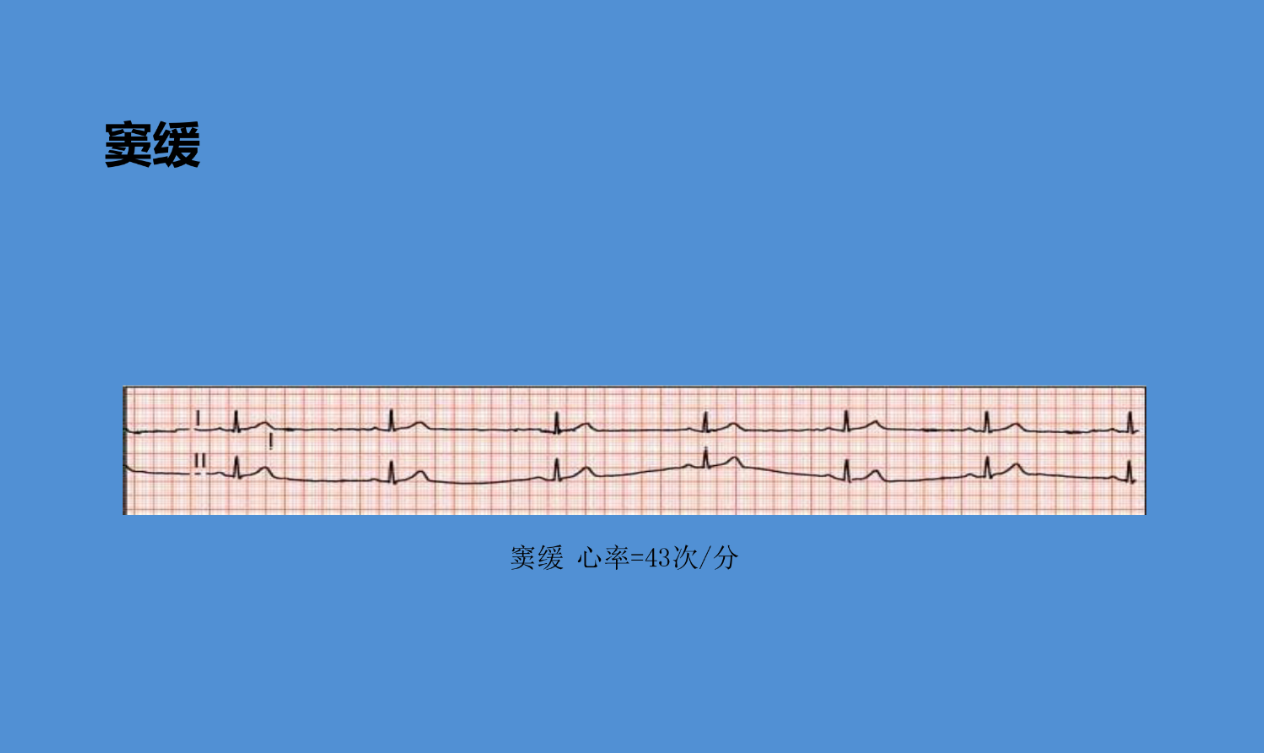

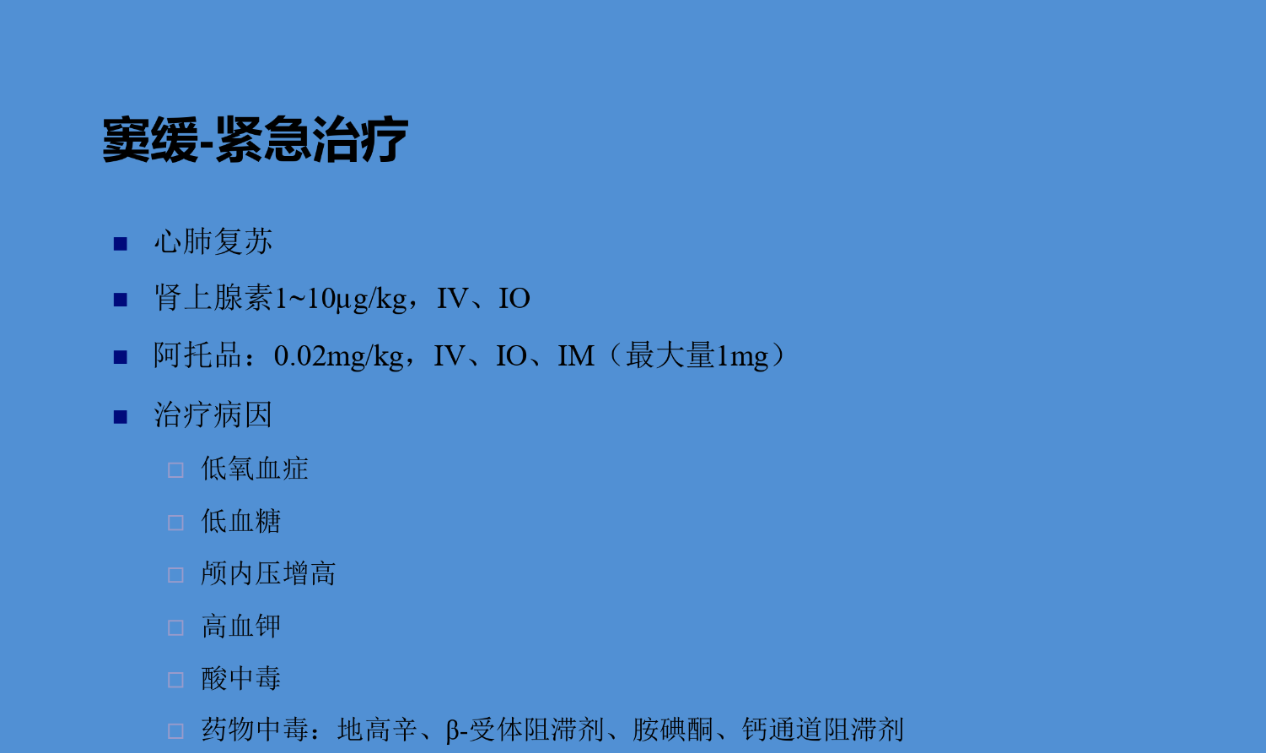

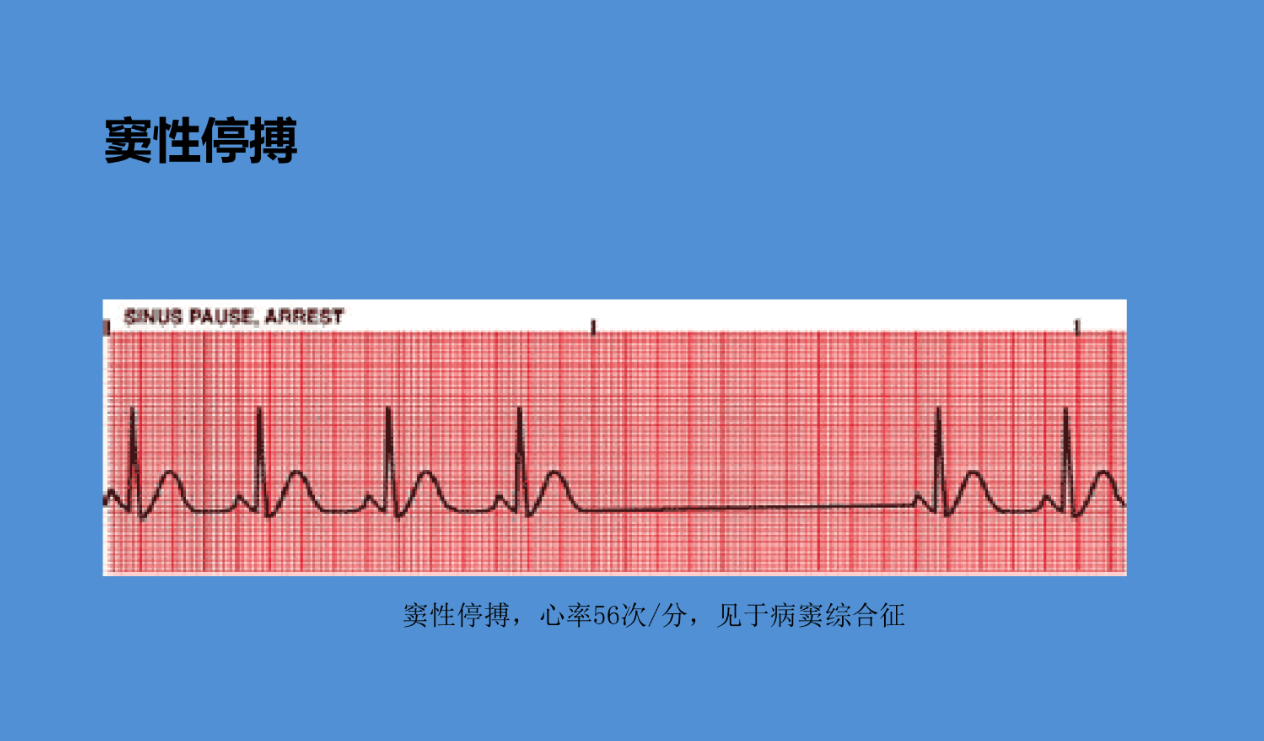

1. 病态窦房结综合征

识别要点:

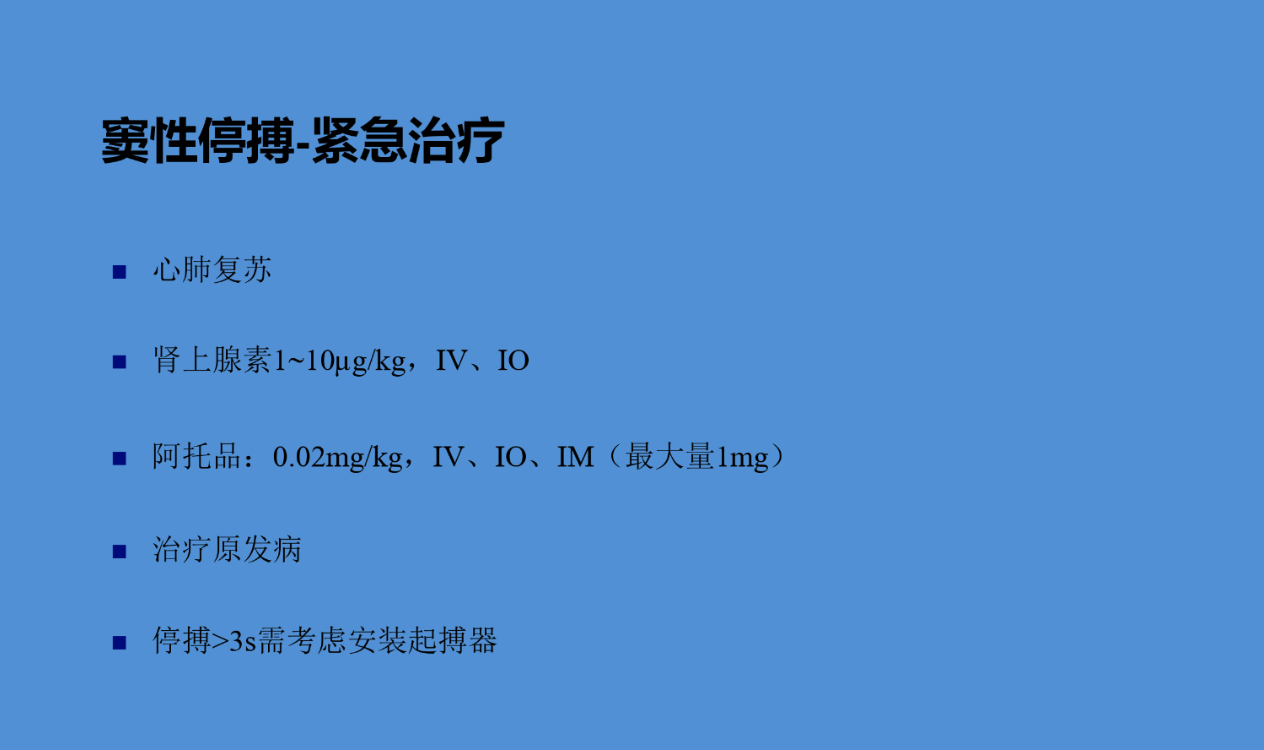

表现: 包括严重的窦性心动过缓、窦性停搏或窦房传导阻滞。

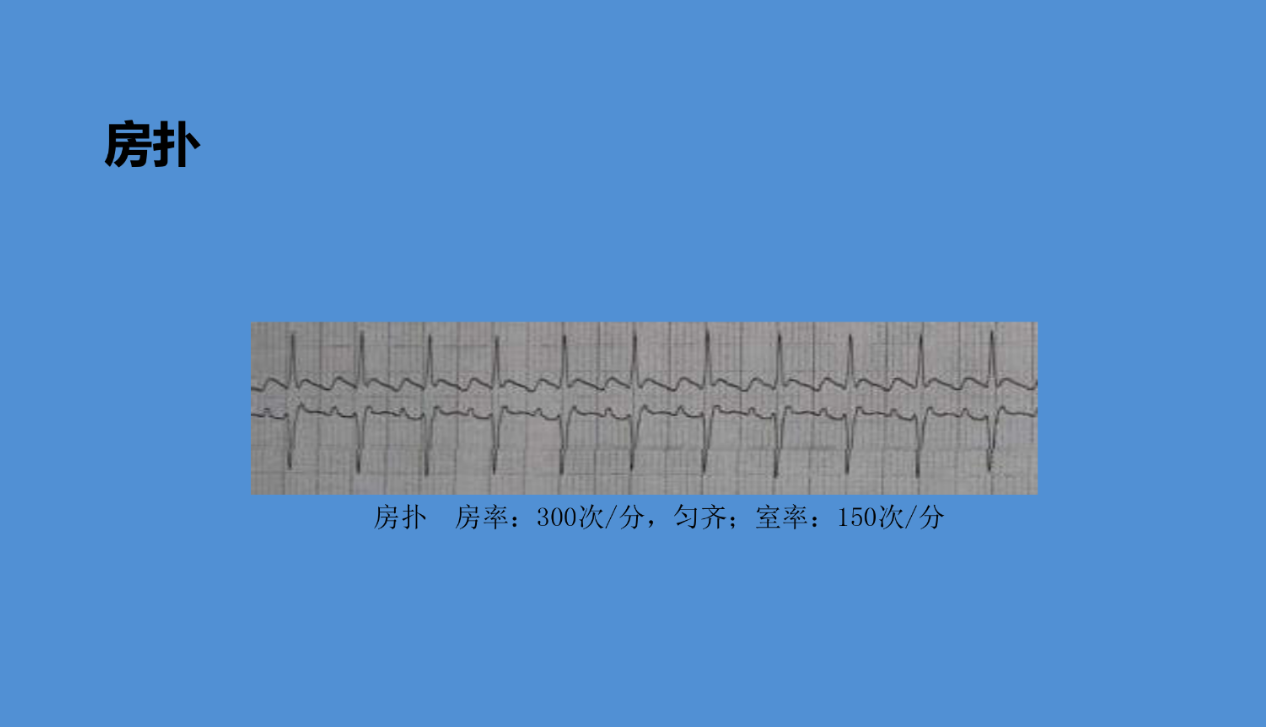

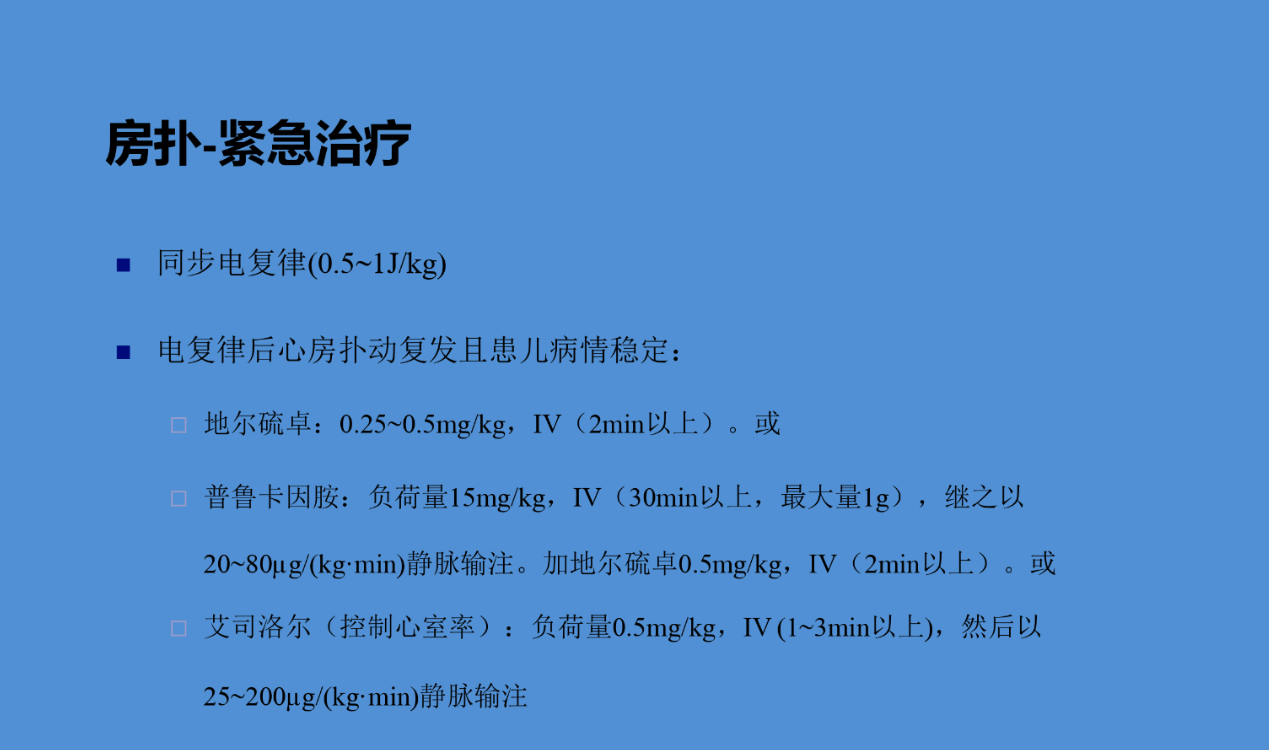

快慢综合征: 可在上述缓慢性心律失常基础上,间歇性发作心房颤动、心房扑动等室上性快速心律失常。

急诊处理原则:

对于有症状(如晕厥、近乎晕厥)的心动过缓,应尽早行临时心脏起搏。

可静脉应用阿托品作为应急处理或起搏前的过渡。

若阿托品无效,可考虑使用异丙肾上腺素、多巴胺或肾上腺素静脉维持。

积极寻找并治疗潜在病因,如心肌缺血、高钾血症等。

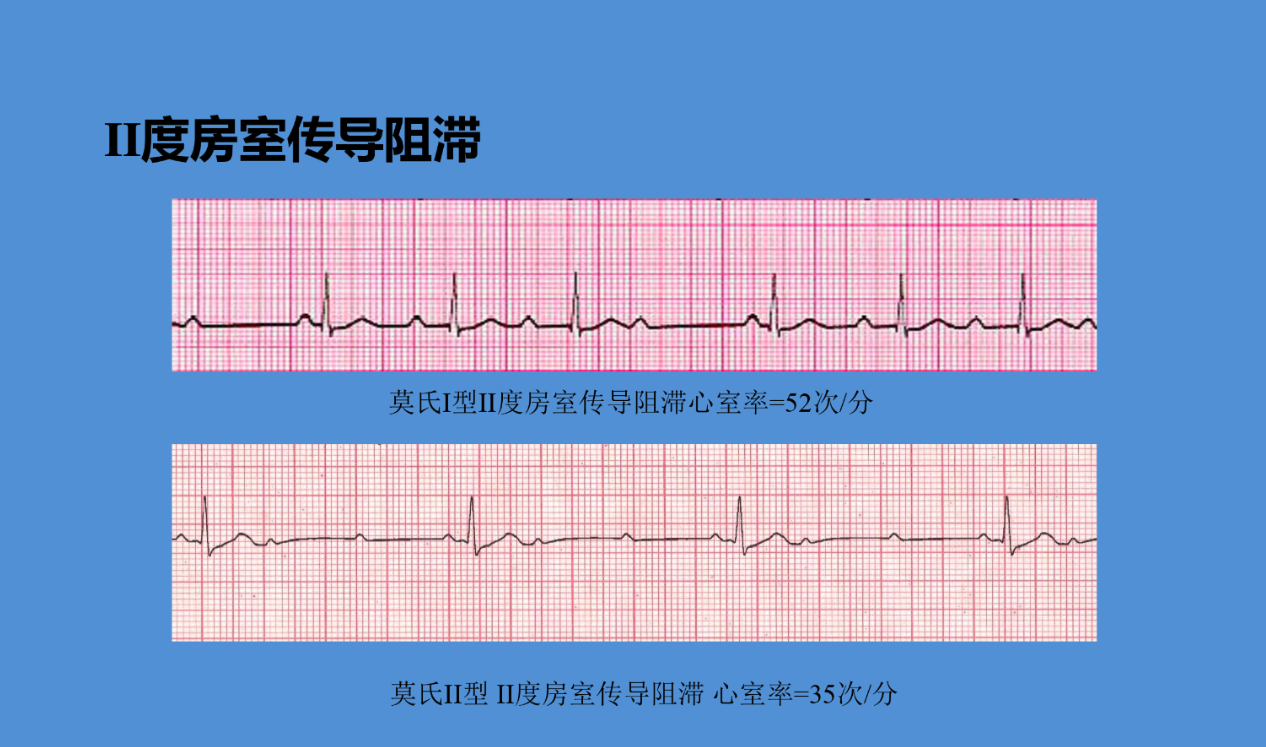

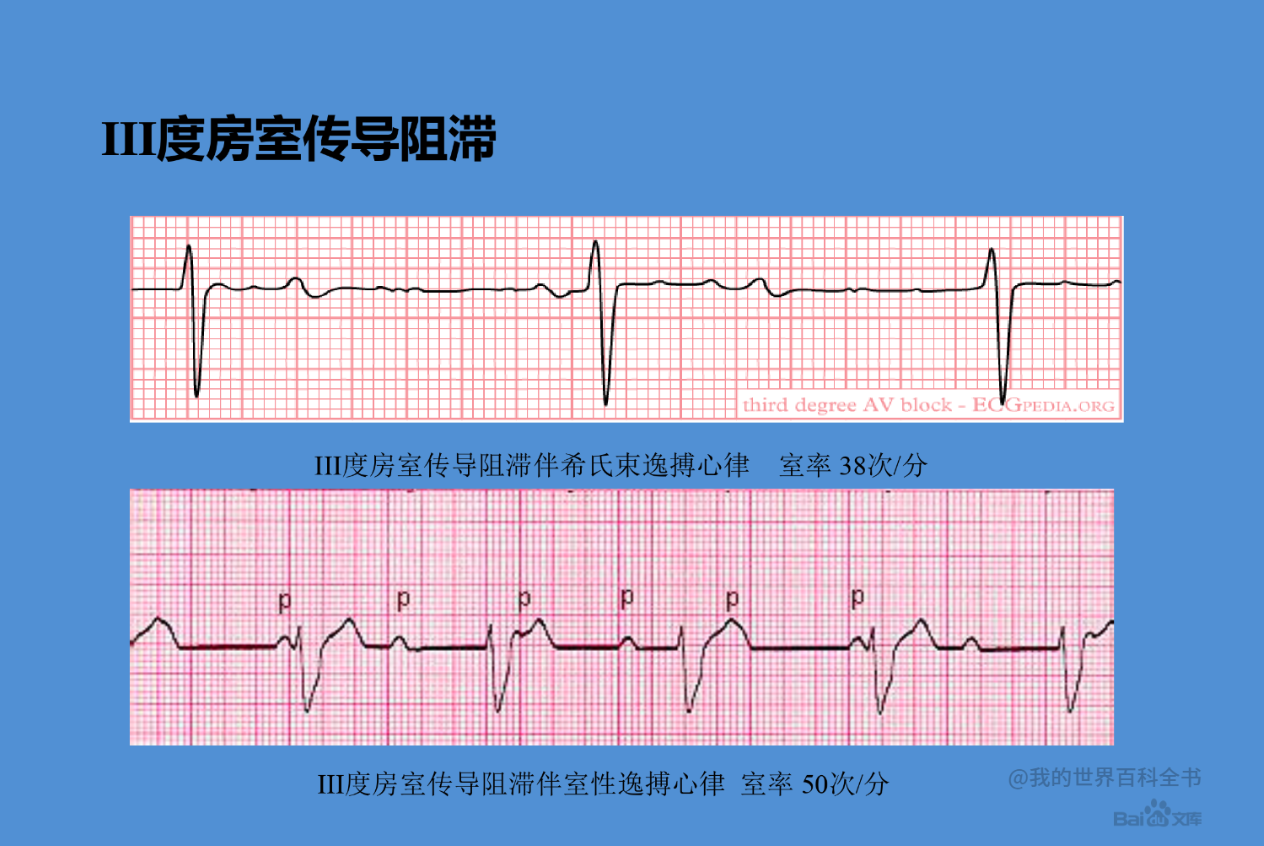

2. 完全性(三度)房室传导阻滞

识别要点:

心电图特征: 心房激动(P波)与心室激动(QRS波)完全无关,呈房室分离;心房率快于心室率;逸搏心律的QRS波形态取决于阻滞部位。

风险: 心室逸搏心率通常缓慢且不稳定,易导致严重脑供血不足,引发阿斯综合征。

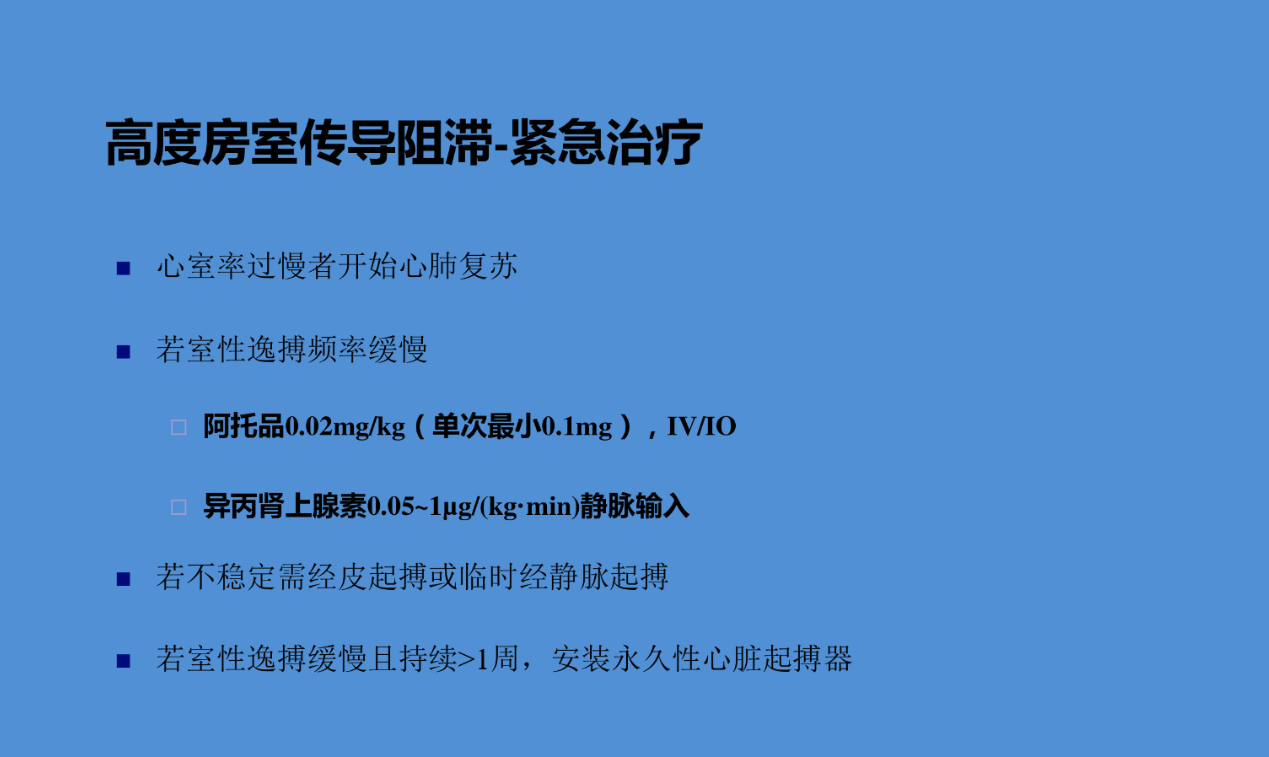

急诊处理原则:

首要治疗: 尽早行心脏起搏治疗(临时或永久)。

药物过渡: 在准备起搏期间,可静脉应用异丙肾上腺素、多巴胺或肾上腺素提升心室率。

注意事项: 阿托品对阻滞部位位于希氏束以下的完全性房室传导阻滞通常无效,故不推荐使用。

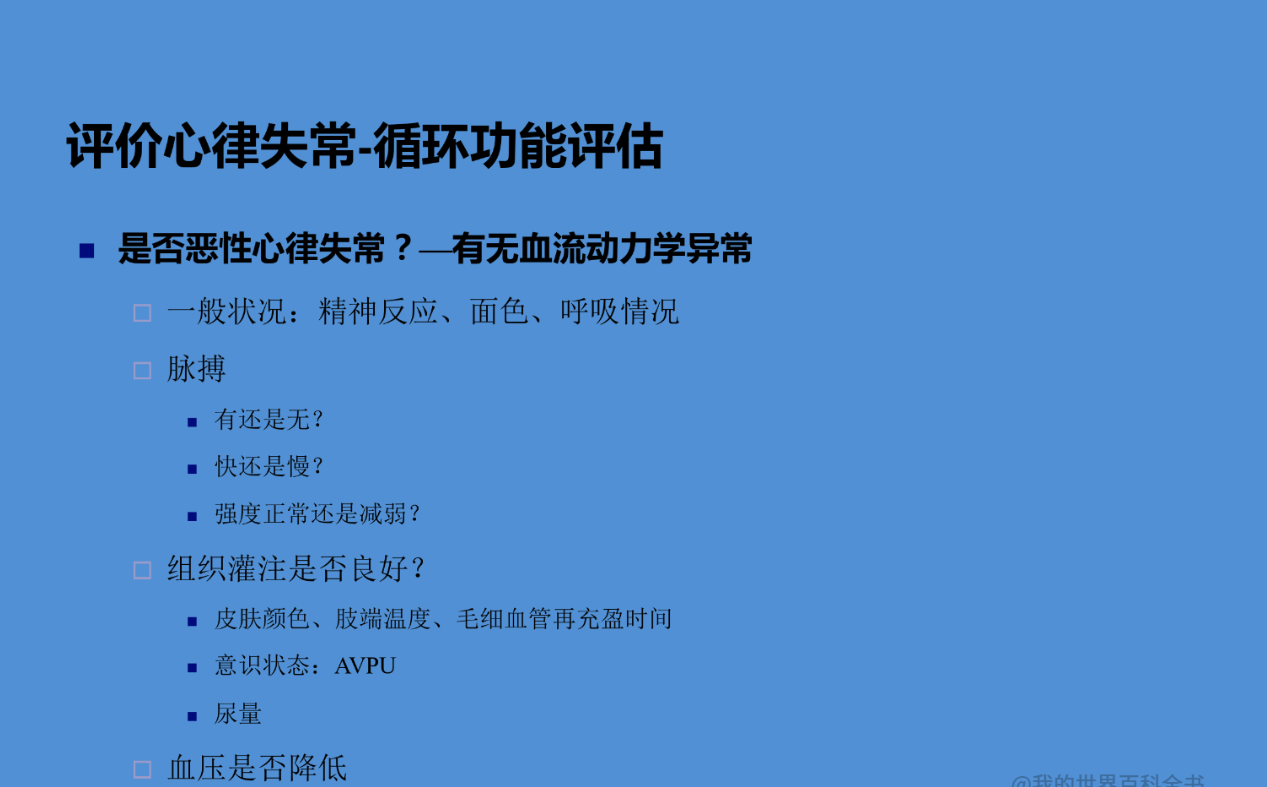

恶性心律失常的急诊处理流程始于对血流动力学状态的迅速评估。无论心律失常类型如何,若存在血流动力学不稳定,电复律或起搏是首要的救治措施。所有处理均需同步进行病因与诱因的排查与纠正。

-END-

声明:本文为好医术编辑综合整理,ppt来自百度文库,以上仅代表作者本人观点,仅用于学习交流,如有侵权请及时联系我们处理。