病历资料

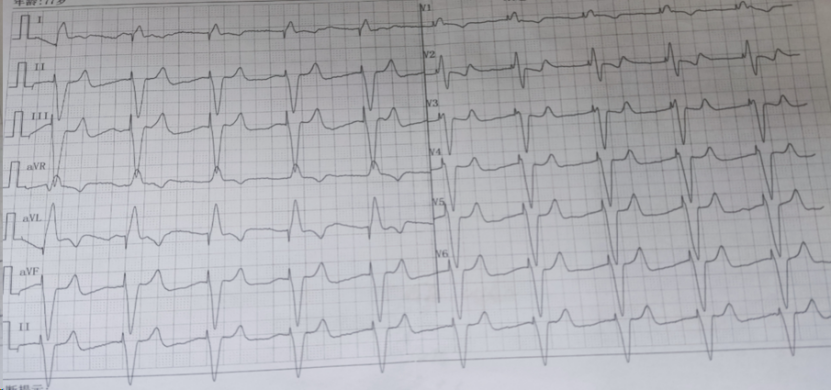

入院后心电图提示起搏后QRS波明显增宽(图1)。

图1 入院心电图

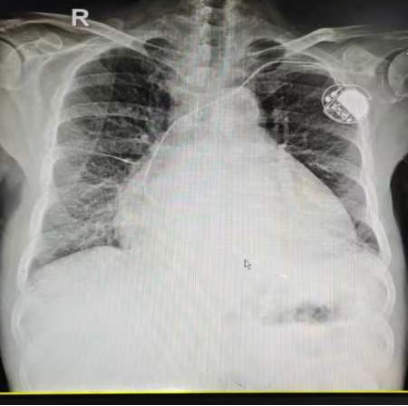

胸片提示患者的右室起搏电极放置于右心室心尖部。

图2 入院胸片

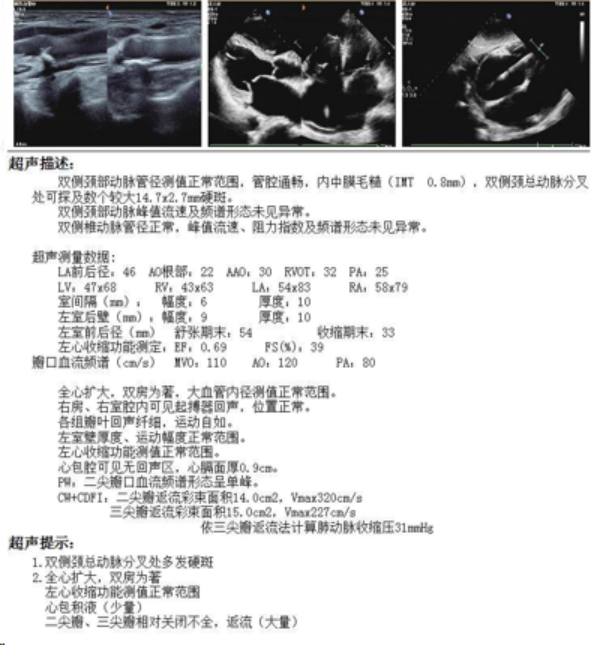

心脏彩超提示患者全心扩大,双房为著,二尖瓣、三尖瓣大量反流,心功能尚可。

图3 入院心脏彩超

结合患者临床表现及检查结果,考虑长期右心室心尖部起搏,电极导线压迫三尖瓣,引起三尖瓣大量反流的起搏器综合征是引起患者腹水,右心功能不全的罪魁祸首。

诊疗策略:

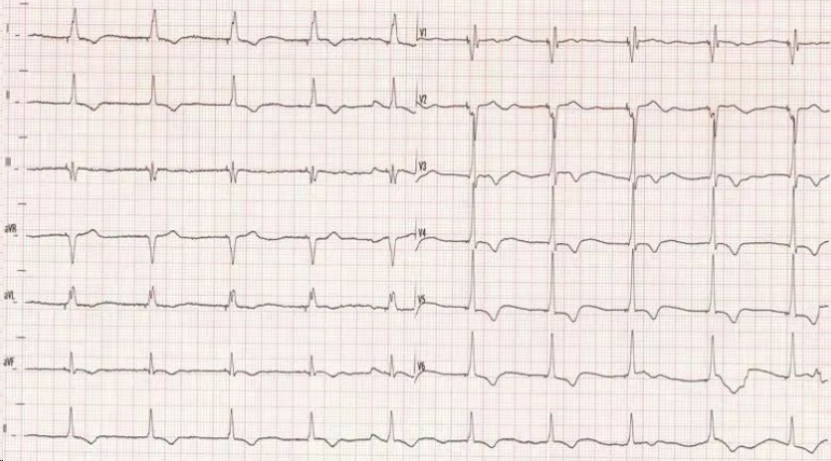

综合考虑患者病情后决定采用简单、有效的左束支起搏技术,重新将1根心室电极置于左束支区域。在接受心室电极植入及起搏器电池更换后,患者症状完全缓解,心电图提示QRS波较前明显变窄(图4)。术后1个月复查心脏彩超提示扩大的心脏明显变小。

图4 术后复查心电图

通过上述病例,我们认识到了起搏器术后一种常见的并发症——起搏器综合征,那么,究竟什么是起搏器综合征,其发病原因和治疗策略分别是什么呢?

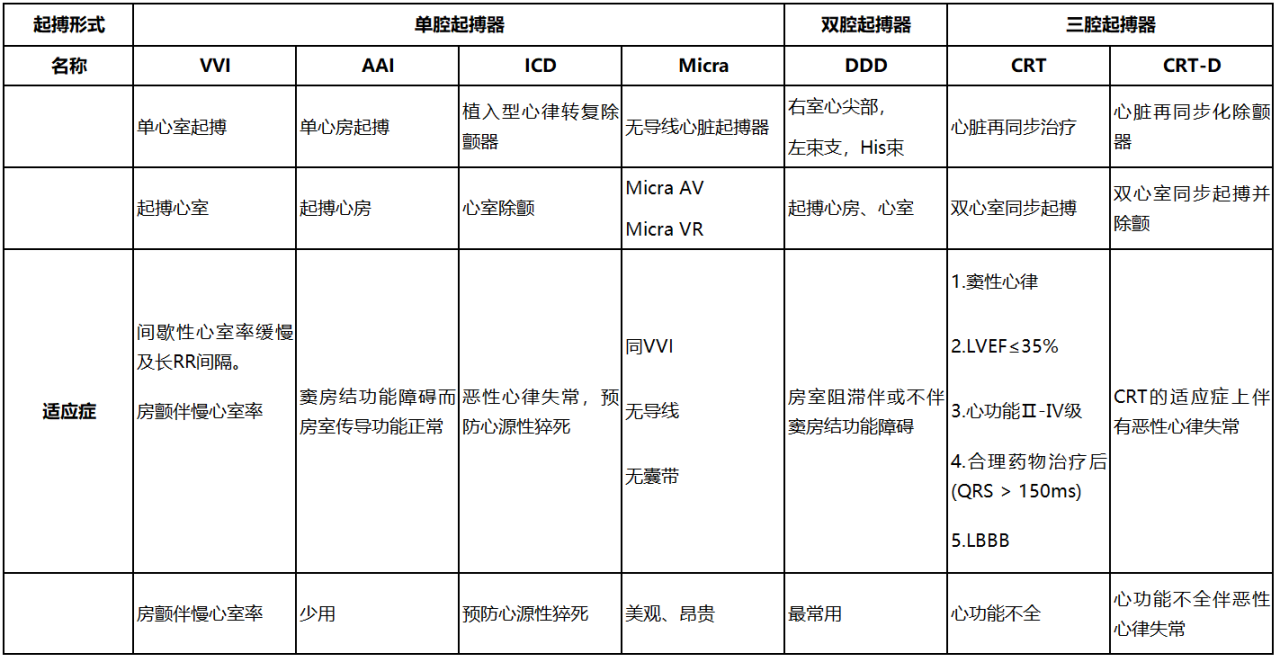

一、起搏器类型及选择

二、起搏器综合征(PMS)概述

个别植入起搏器的患者会逐渐出现起搏器植入前所不曾有过的活动后气急、乏力、胸闷和下肢水肿等心脏功能下降的临床表现,或这些症状在植入起搏器后加重,将其统称为起搏器综合征。

总体来说,心脏起搏器综合征发生的比例很低。曾有学者对132例起搏器植入患者进行临床观察,结果表明,仅有3例患者出现心脏起搏器综合征,因而此种并发症并不常见。但其可见于VVI型起搏器,也有见于AAI型;主要治疗措施在于程控起搏器的起搏参数,协调左右心室、心房心室之间的顺序收缩等。

三、临床特点

· 根本原因:1.右室心尖部起搏;2.导线压三尖瓣;3.室房逆向传导

· 发病原因:1.房室同步收缩丧失;2.瓣膜关闭不全;3.心房压力增高;4.左右心室收缩不同步;5.室房逆向传导等。

· 体征:低血压、肺部啰音、心脏杂音、心律变化、肝脏搏动等;

· 临床表现:

1. 神经系统—头晕、近乎晕厥和意识模糊。

2. 心力衰竭—呼吸困难、端坐呼吸、阵发性夜间呼吸困难和水肿。

3. 低血压—癫痫发作、精神状态改变、出汗以及直立性低血压和休克的体征。

4. 低心输出量—疲劳、虚弱、运动时呼吸困难、嗜睡和头晕。

5. 血液动力学—颈部和腹部搏动、窒息感、下巴疼痛、右上腹(RUQ) 疼痛。

6. 心率相关—与心律失常相关的心悸。

四、诊断

目前还没有统一诊断标准,但有以下特点应高度怀疑起搏器综合征可能:

1. 症状一般是在安置单腔心室起搏器后出现的;

2. 起搏器本身功能正常,而安置后的起搏功能也正常(即需要仔细排除起搏故障或安置术后的并发症);

3. 需要排除神经系统疾病及其他原因引起的心衰;

五、改善措施

1. 建议双腔起搏器:对存在双腔起搏器适应证(即无持续性心房颤动)的心友们,建议植入双腔起搏器而非单腔的VVI起搏器,优化房室同步,从而避免发生心脏起搏器综合征的情况;

2. 左束支起搏/希氏束起搏:左束支起搏和希氏束起搏都是生理性起搏方式,可快速获得正常传导系统而实现快速激动左右心室,从而达到心脏电-机械同步、改善心功能的目的。除此之外,左束支起搏几乎完美规避了希氏束起搏的不足,如起搏阈值高、感知不稳定等,对于阻滞部位在希氏束以远的患者尤其合适;

3. 拔除原起搏器:永久性起搏器导线固定在心脏肌肉里,随着时间推移,起搏器导线周围往往发生组织粘连,在电极拔除过程中可能会出现“心脏破裂、上腔静脉撕裂、三尖瓣撕裂”等严重并发症,因此,起搏器导线拔除难度非常大!

4. 起搏器升级:对于起搏器术后心衰患者已发生LVEF下降后,右室起搏可能会加重心脏不同步。而这种心脏不同步可以因为植入CRT而避免,从而可能提高患者预后。

声明:本文为原创内容,作者小熊,以上仅代表作者本人观点,仅用于学习交流,转载需授权