骨盆环和髋臼骨折是一种具有高发病率和死亡率风险的严重损伤,传统上多采用切开复位内固定,但该方法常伴随显著并发症和失血风险。随着技术进步,经皮骨盆手术技术在 20 世纪 90 年代初出现,其优势包括限制软组织剥离、减少术中失血、缩短手术时间及加速患者活动。然而,维持复位以实现稳定经皮固定是一大挑战,现有多种技术常需特定且昂贵设备。

鉴于此,本文介绍一种利用标准外固定器构建骨盆复位架的经皮复位技术及其临床应用效果,为骨盆骨折治疗提供一种新的解决方案。

研究方法

研究对象

这项前瞻性研究纳入了2018年至2022年间接受骨盆环骨折手术治疗的15例患者。患者的选择基于需要进行手术复位和固定。记录了人口统计学数据,包括年龄、性别和BMI。骨折根据Young和Burgess系统分类为侧方挤压型(LC)、前后挤压型(APC)和垂直剪切型损伤模式。

骨盆环和髋臼骨折是一种具有高发病率和死亡率风险的严重损伤,传统上多采用切开复位内固定,但该方法常伴随显著并发症和失血风险。随着技术进步,经皮骨盆手术技术在 20 世纪 90 年代初出现,其优势包括限制软组织剥离、减少术中失血、缩短手术时间及加速患者活动。然而,维持复位以实现稳定经皮固定是一大挑战,现有多种技术常需特定且昂贵设备。

鉴于此,本文介绍一种利用标准外固定器构建骨盆复位架的经皮复位技术及其临床应用效果,为骨盆骨折治疗提供一种新的解决方案。

术前计划

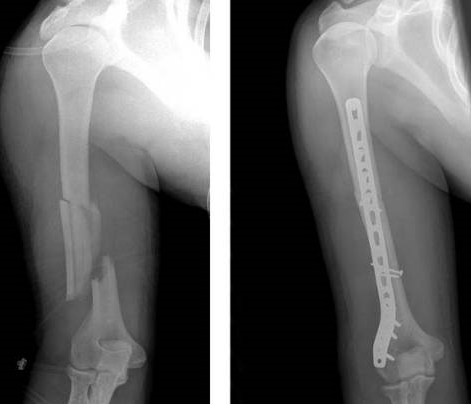

对平片和横断面影像进行彻底的术前评估对于实现满意的骨盆环骨折复位至关重要。该分析识别了主要骨折和相关的损伤。手术计划包括评估标准X光片(前后位、入口位和出口位视图)以及计算机断层扫描(CT)和三维重建上的移位情况。术前评估还旨在识别在手术计划中必须考虑的特定形态学或损伤特征,例如骶骨畸形或新月形骨折。

手术技术

1、体位与牵引 :患者置于可透 X 线的平板手术台,受伤腿置于手术野内,必要时放置股骨远端骨牵引,以简单重量施加持续轴向牵引。

2、外固定器置入 :第一阶段是在两侧无名骨(受伤侧和未受伤侧)置入固定针。每个半骨盆采用双正交固定:额状面的髋臼上针和矢状面的 LC2 通道针。(图1a - 1b)此技术可增强头侧 / 尾侧复位控制并提高旋转稳定性。固定针设置如下:在标准前后位(AP)视图下,将额状面的髋臼上针置于髋臼眉弓上方,直达无名骨内板且避免损伤关节。对于 LC2 针,可用泪滴视图或 "Teepee" 视图(出口闭孔位)观察通道,但由于器械操作干扰,不一定需获取该视图。因针长及透视下对准通道轴有难度,故采用两个正交视图。髂骨视图用于确定髂前下棘(AIIS)的进针点,并引导头尾轨迹,目标是坐骨大切迹头侧。入口闭孔视图则确保针不置于盆内或盆外。

图1:使用外固定器连接杆和夹钳构建支架的临床照片

然后围绕患者组装固定架。图 1 展示了最全面的设置版本,依损伤情况也可选用更轻便版本。用横杆连接系统左右部分以增强稳定性,将骨盆未受伤侧 “锁定” 到相邻支架部分,以便更有效地操纵受伤侧。需识别关键放射学标志,入口位视图中包括耻骨联合前部和后部、骶髂关节前部(一侧坐骨支撑内板和另一侧骶骨翼)、骶椎前壁;出口位视图中包含耻骨联合(耻骨上支)、坐骨大切迹及其与骶骨形成的曲线、骶髂关节头侧部分和髂嵴。除标准入口位和出口位视图外,入口闭孔视图(“沿骶髂关节视图”)能清晰显示骶髂关节和髂结节外板,利于更精确控制髂骶骨(IS)或经骶骨(TS)螺钉的放置和长度。(图2)

图2:使用支架构建技术纠正宽大骶髂关节的病例示例,以闭合骶髂关节分离

3、复位操作 :为实现头侧移位,通常需轴向牵引,此时在LC2针上置T型手柄,有助于调控受伤骨盆的前后平移与旋转(常见畸形为半骨盆相对完整骶骨外旋且后移)。而额状面的髋臼上针则用于调控受伤骨盆的内翻/外翻对线。当某一参数复位满意后,便将相应针固定于支架上,以便继续完成其他复位操作直至整体复位满意。例如,球头推杆可用于闭合骶髂关节分离(图2)。若后侧平移仍存在,可将Schanz针悬吊固定于支架柱上,借助患者体重或重力逐步纠正后侧半平移。

此技术也适用于患者俯卧位时,配合微创入路处理骶髂关节,此外,Thompson拉钩可用于将系统锚定在手术台上。

Fig. 3:在伴有严重后骨盆环损伤的俯卧位患者身上使用Thompson拉钩柱构建支架的临床图片。夹钳置于后髂骨以压缩后环,并用后骨盆环外固定器固定

4、术后固定:复位良好就可以使用适当经皮固定技术进行固定。

Fig. 4:术后CT扫描显示复位和螺钉轨迹

术后方案

常规进行术后CT扫描以评估骨折复位和植入物位置。除非因其他损伤禁止,通常建议患者在患侧进行点地负重。首次术后随访安排在六周,进行临床和放射学评估,以检查是否有骨折移位或内固定物问题。如果对伤口愈合有任何现有担忧,则安排额外的随访。随后在三个月、六个月和一年时拍摄随访X光片,以监测骨折愈合和任何潜在的创伤后关节炎发展。

结果

共纳入 15 例患者,其中男 10 名,女 5 名,平均年龄 35 岁,平均 BMI 为 30。骨折类型包括侧方挤压型(LC)3 型骨折 5 例,前后挤压型(APC)3 型骨折 4 例,LC 2 型骨折 2 例,垂直剪切损伤 4 例。平均手术时间为 130 分钟,术后影像显示平均最大移位为 5.4 毫米,平均不对称性为 3.7 毫米(表1)。总体而言,大多数病例患者实现优秀或良好复位。

表1 术前和术后骨盆前后位X光片上的最大移位

讨论

切开复位内固定虽是治疗移位性骨盆和髋臼骨折的传统金标准,但有显著并发症和失血风险。经皮技术因更快、侵入性更小,起初多用于非移位性骨折,但随着经皮复位技术进步,经皮螺钉固定越来越受欢迎。骨盆和髋臼骨折患病率增加,因其复杂性和较长住院时间,带来技术和财务挑战。现代微创技术可降低并发症风险、缩短恢复时间,进而降低总体成本,在资金紧张的医疗环境下,这种成本效益高的解决方案对平衡有效护理与预算限制至关重要,有利于改善患者预后并管理资源。

该技术使用一级创伤中心常用的设备,无需额外或专用于骨盆手术的工具,其简便性使受训过的骨科骨盆外科医生能有效适应不同骨折类型。但该系统无法弥补外科医生技术不足,要有效使用该技术实现预期复位和手术固定,必须深入理解骨盆解剖学和骨折力学,外科医生需具备详细知识和技能,还须完美掌握骨盆放射解剖学,术中 CT 使用对减少技术失败和医源性并发症很有价值。总之,利用外固定器的经济高效、易获得的骨盆复位系统,为实现和维持骨盆环复位、与经皮固定方法结合提供了有用工具,但使用该方法需深入了解骨盆手术,它不能弥补手术专业知识的不足。

-END-

声明:本文为原创文章,作者Perry,版权归原作者所有,仅用于学习交流,未经授权禁止转载。