洞型预备和成型片优化中的小细节,能提升日常修复的效果。我们来看个病例

病例介绍

[图1:口腔情况]

图1:第一前磨牙存在旧的复合树脂修复体,远中接触点欠佳,且有继发龋。

图2:在进行邻面处理之前,要放置一个楔子,以起到保护作用、确定边缘水平,并开始分离牙齿。去除旧的复合树脂修复体后,发现了龋坏,必须彻底清除。

图3:远中颊壁离第二前磨牙太近,因此使用细车针对其进行了极为保守的分离。这种分离对于成型片的正确贴合以及最终修复体边缘位置的确定至关重要,该区域应易于触及和把控。理想情况下,颈部边缘应与楔子处于同一水平,该区域通常能使成型片达到最佳贴合效果。

图4:使用成型圈和特氟龙来适配成型片。在插入成型圈之前先使用特氟龙。在这种情况下使用特氟龙,能让成型片更好地贴合,同时保持较强的压力,只要成型片与邻牙保持物理接触,就能形成稳固的接触点。

图5:分层的第一步是用一层薄的复合树脂构建邻面嵴,以第二前磨牙的边缘嵴作为参考。

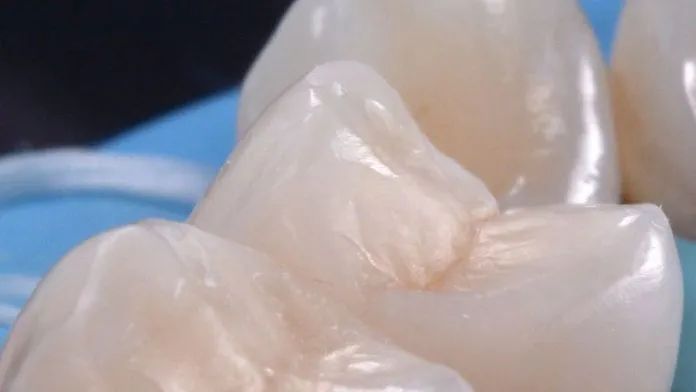

图6:涂抹最后一层材料后、修整和抛光前的最终外观。使用了少量染色剂,以使修复体在美观上更好地融合。

图7:从另一个角度展示解剖细节,这也有助于发现多余的材料和填充不足的问题。

图8:变换角度以检测腭尖上的轻微多余材料。

图9:移除橡皮障后立即进行咬合检查。完成此步骤后,再进行修整和抛光。

图10:通过使用磨片、精细的橡胶磨头以及蘸有抛光膏的天然刷毛,使修复体呈现出最终的光泽并塑造出理想的解剖形态。

结论

无论采用何种分层技术、塑形技术以及使用多少种颜色,只要应用可预测的操作流程,就能在牙科诊疗中取得更好的效果。如果边缘位置理想且成型片完美贴合,修复体的使用寿命将显著延长。