前言

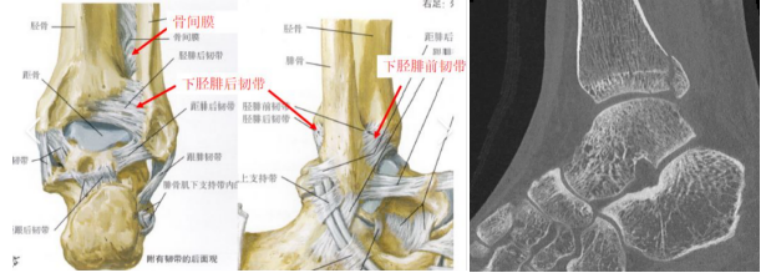

据报道,43.6% 的踝关节骨折伴有后踝骨折。后踝骨折伴有其他踝骨折表明创伤可能是由高能量创伤引起的,并可能对预后产生负面影响。胫腓后下韧带从胫后结节(Volkmann 碎片)开始,粘附在外踝的后部,形成下胫腓联合最强的部分。一旦后踝骨折常伴有胫腓后下韧带损伤,一般腓骨解剖复位后,后踝自动复位,如果骨折块较小可以不用固定。但是后踝骨折伴胫腓后下韧带(PITFL)撕脱通过后踝骨折固定可增加下胫腓联合的稳定性。后踝骨折固定后,无需使用经下胫腓联合螺钉即可获得较强的下胫腓联合稳定性。因此对于这类后踝骨折的固定不单是简单骨折块的固定,更重要是恢复下胫腓韧带的稳定性。

目前许多开放和经皮固定技术已被报道用于后踝固定。后-前或前-后经皮螺钉应用可用于固定后踝。

当然使用后外侧入路在固定腓骨同时,可以方便固定后踝,但是接受后踝骨折手术的患者的局部感染、皮肤坏死和局部并发症的发生率为15%。使用后外侧入路接受旋后外旋损伤手术的患者,发现轻微伤口并发症的并发症发生率为9.8%,严重伤口并发症的并发症发生率为2.7%,深部感染的并发症发生率为 4.4% 。

因此踝骨折的经皮固定已被证明可以减少皮肤并发症、加快康复速度、缩短住院时间并减少神经血管损伤。为减少伤口部位问题更频繁地发生,因此经皮手术在这些患者中变得越来越重要。

从解剖上后踝紧邻足拇长屈肌肌腱、胫后肌腱、趾长屈肌肌腱、胫后动脉和静脉以及后内侧的胫神经,因此本研究的目的是通过确定该区域重要解剖结构的位置来定义后踝骨折的安全区。本研究来自以下文章。

本研究使用了6具新鲜冷冻的膝下截肢足尸体,平均年龄为65(62-88)岁。这项研究是在解剖学系的解剖实验室进行的。本研究使用了6例膝下截肢者新鲜冷冻的腿部尸体。在透视引导下,将克氏针经过跟腱由后向前方向固定后踝,然后解剖克氏线穿过的区域,并测量它们与重要解剖结构的接近程度。

手术具体操作方法

1、体位:俯卧位进行,X线可透视,没有床缘遮挡。踝关节保持完全背伸,并且在整个手术过程中脚趾保持完全背伸。踝关节背伸目的是为跟腱创造了更大的表面积,降低了跟腱断裂的风险。脚趾背伸后,后踝上足拇长屈肌腱区域远离手术区域。

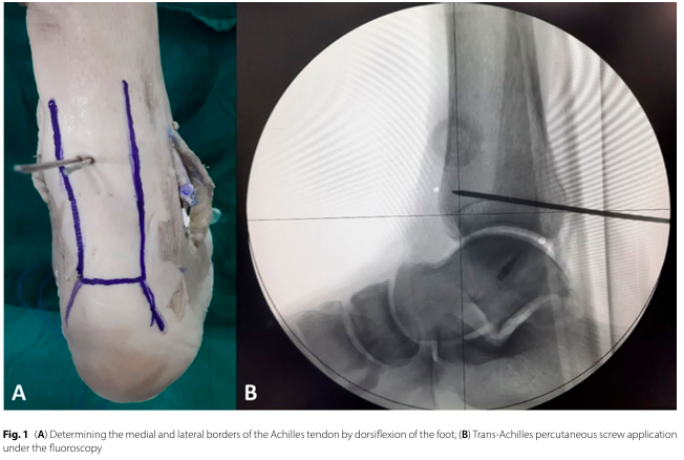

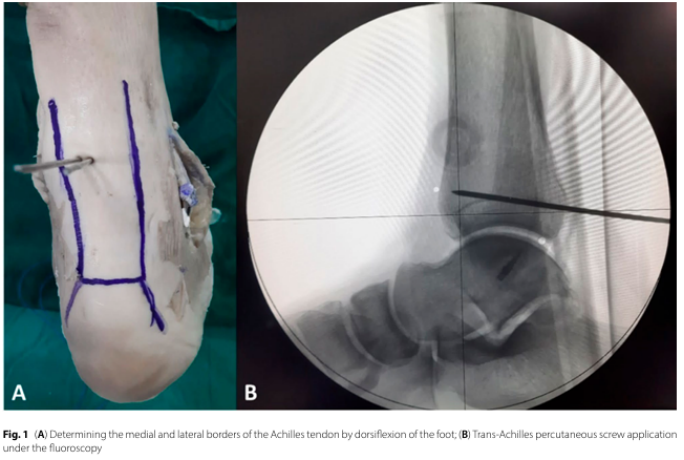

2、标记:用记号笔在在跟腱后侧皮肤标记其内外侧边界(图1A)。

3、克氏针置入:

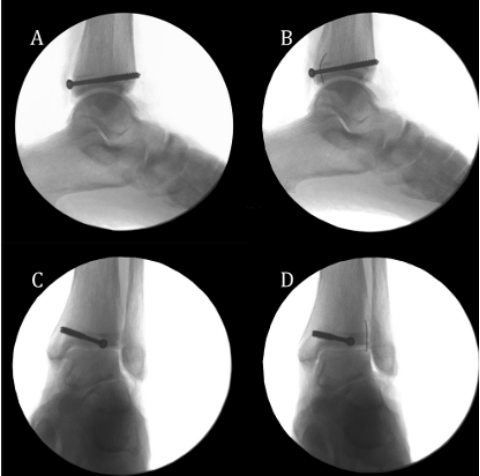

进针点:跟腱中线,平内踝顶点水平(the apex of the medial malleolus);方向:向前内侧倾斜15-20°,指向胫骨前肌腱内侧(避免穿透对侧皮质);影像引导:双平面透视(踝穴位+侧位)确认克氏针位置(图1B)。

图(A) 通过足背伸确定跟腱的内侧和外侧边界;(B) 透视下经跟腱经皮螺钉的应用

4、螺钉固定:沿导针置入4.0mm半螺纹空心螺钉,螺纹完全跨过骨折线以实现加压;

5、术后X线验证

透视确认螺钉头位于后内侧垂直下胫腓联合线(PVSL)内侧;必要时术中CT扫描排除关节面台阶>2mm。既往研究表明:使用后内侧垂直下胫腓联合线(PVSL)作为透视标志,帮助避免螺钉进入下胫腓联合。可以参考下面这篇文章。

如果螺钉头位于PVSL线外侧,则可能进入下胫腓联合内部。图中可见螺钉头在胫骨切迹后缘内侧,说明放置正确,没有进入下胫腓联合。

该手术操作技术可行性分析

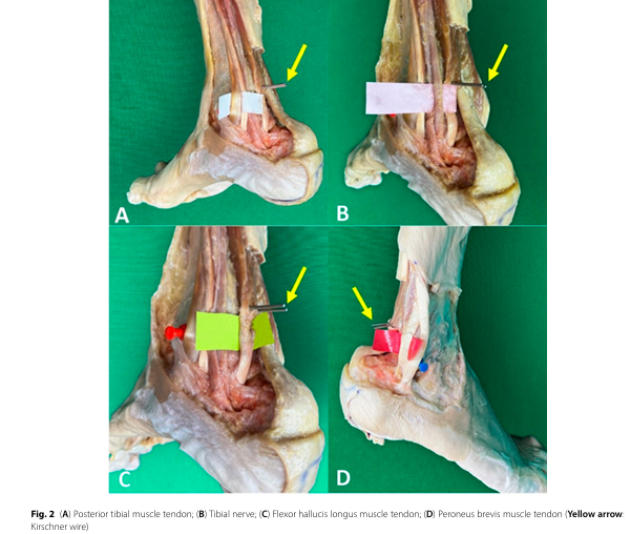

为了清楚地检查跟腱前部的脂肪和结缔组织等组织以及血管和神经等解剖结构,从克氏针穿过的区域切开跟腱。解剖了克氏针穿过的区域以供进一步分析。解剖结束时,暴露了胫后肌、趾长屈肌、足拇长屈肌、腓骨长肌、腓骨短肌、胫神经、腓肠神经、胫后动脉和静脉、跟腱、内踝和外踝的解剖结构(图2)。

图2 (A)胫后肌腱;(B)胫神经;(C)拇长屈肌肌腱;(D)腓骨短肌腱(黄箭头:克氏针)

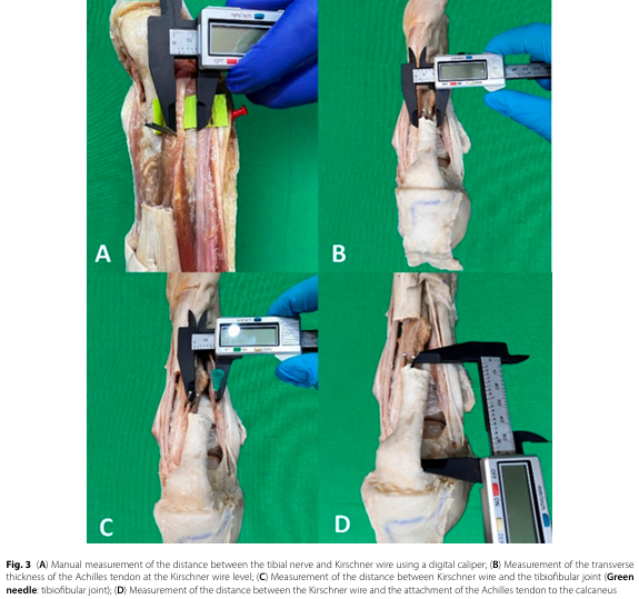

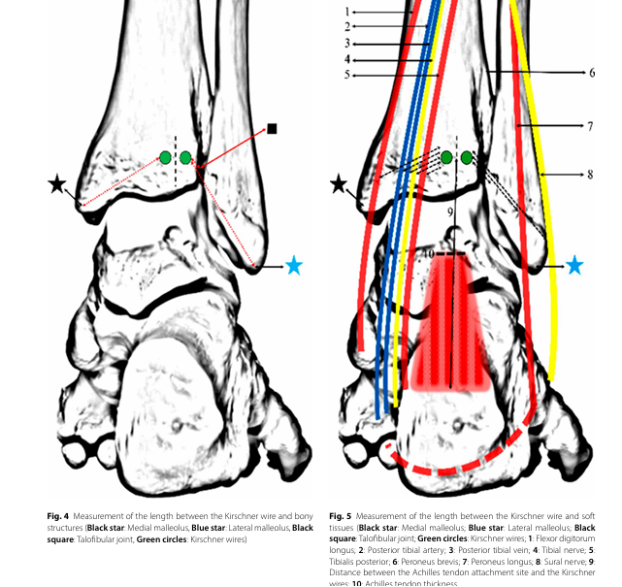

然后,使用卡尺测量和记录每个暴露的解剖结构与克氏针之间的距离(两条线的平均值)(图3)。在内踝顶点水平和解剖结构与克氏针之间距离最近的点之间用背伸踝进行测量。图 4和图5显示了克氏针与周围结构之间距离的测量(图4、5)。

图3 (A)使用数字卡尺手动测量胫神经和克氏针之间的距离;(B)在克氏针水平测量跟腱的横向厚度;(C)测量克氏针与下胫腓关节之间的距离(绿针:胫腓关节);(D)克氏针与跟腱与跟骨连接处之间的距离的测量

图4、5 测量克氏丝和软组织之间的长度(黑色星号:内踝;蓝色星形:外踝;黑色方块:距腓关节;绿色圆圈:克氏针;1:趾长屈肌;2:胫后动脉;3:胫后静脉;4:胫神经;5:胫骨后肌;6:短腓骨;7:腓骨长;8:腓肠神经;9:跟腱附着部位和克氏针之间的距离;10:跟腱厚度

安全区验证:克氏针距胫神经12.3mm、后胫动脉15.16mm,符合安全阈值(>10mm);

跟腱厚度:15.5mm允许螺钉穿过而不显著影响力学性能。

结论

经跟腱经皮固定技术为后踝骨折提供了微创且安全的解决方案,尤其适用于无粉碎的Haraguchi I型骨折。其神经血管安全性及生物力学优势显著优于传统开放手术和由前向后经皮螺钉技术。未来需通过多中心临床研究验证其长期疗效,并探索与智能导航技术的结合以降低学习曲线。

总结

1. 微创操作:经皮入路减少软组织损伤,降低感染风险(开放手术感染率15%,本技术无感染报告);

2. 神经血管安全性:克氏针与腓肠神经(18.6mm)、胫神经(12.3mm)、后胫动脉(15.16mm)保持安全距离;

3. 生物力学优势:螺钉垂直于骨折线,实现更强的骨块间加压;

但是操作上需注意以下几点:

有一定学习曲线:需精准掌握克氏针插入角度(15-20°内倾);

影像依赖性强:术中需频繁调整C臂机角度;

适应症限制:仅适用于Haraguchi I型后踝骨折(无粉碎骨块);

缺乏长期数据:尸体研究无法评估术后肌腱炎、跟腱粘连等并发症。

参考文献:

[1] Yaar H , Iek F , Ceranolu F G ,et al.Trans-Achilles percutaneous fixation technique for posterior malleolus fracture: a cadaveric study[J].Journal of orthopaedic surgery and research, 19(1):713[2025-03-18].DOI:10.1186/s13018-024-05155-3.

Williams C , Momenzadeh K , Michalski M ,et al.Anatomic and Radiographic Safe Zone for Posterior Malleolar Screw Placement[J].Foot & Ankle International, 2021(6):10711007211022747

-END-

声明:本文为原创内容,作者翔宇大鸾,版权归原作者所有,仅用于学习交流,未经授权禁止转载!