股骨粗隆间骨折占髋部骨折的50%,是老龄患者最常见的骨折类型。目前,PFNA、InterTan、Gamma钉等广泛应用于股骨粗隆间骨折的内固定治疗,然而各种术后并发症率却居高不下,如螺钉切出、髋内翻、退钉等。

为彻底攻克这一骨科顽疾,河北三院张英泽院士团队基于对股骨近端解剖结构和生物力学的深入研究,在股骨近端骨小梁“Ward三角”的理论上,提出了“张氏N三角理论”,并设计研发出股骨近端仿生髓内钉系统(Proximal femoral bionic nail, PFBN)。

一、张氏N三角理论

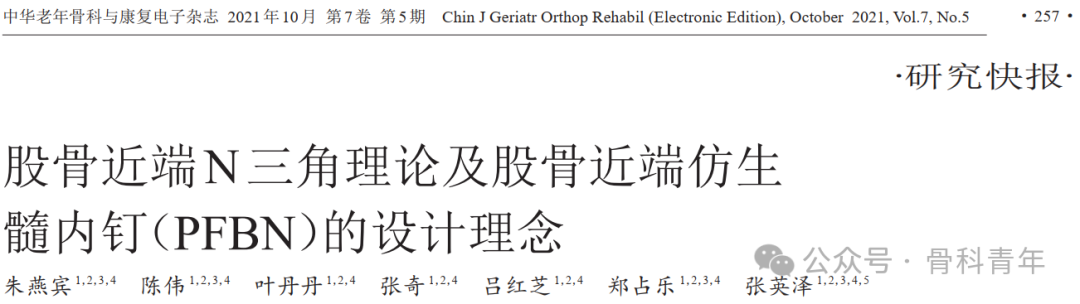

1832年,Frederick Oldfield Ward 首次提出股骨近端Ward三角概念。在股骨近端存在5个骨小梁结构,即主张力骨小梁、主压力骨小梁、次要压力骨小梁、次要张力小梁和大转子小梁,在主压力骨小梁、主张力骨小梁及次要压力骨小梁间存在三角形的薄弱部位,称为Ward三角。

二、骨小梁断裂与内固定的设计

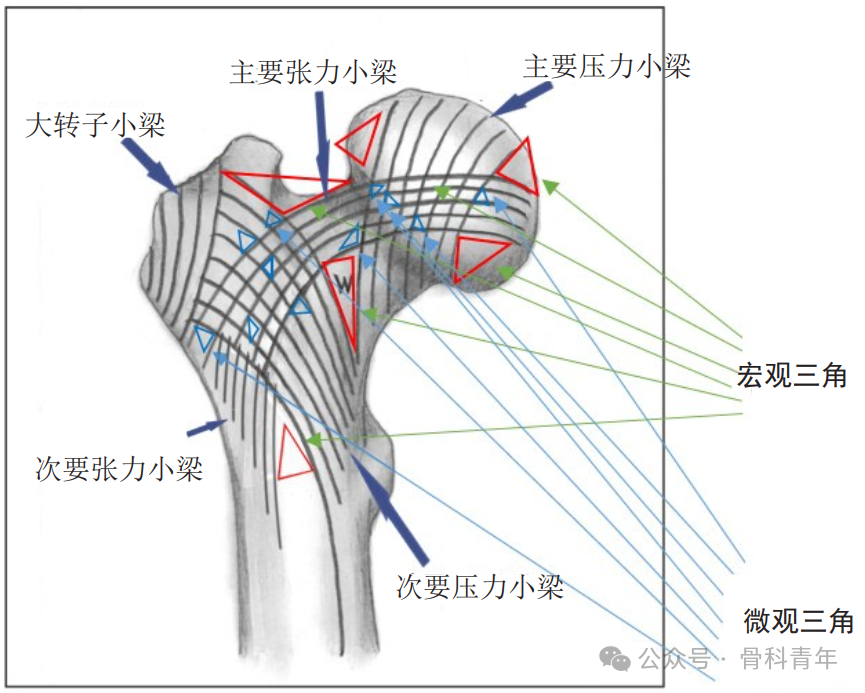

粗隆间骨折骨折线常从大转子延伸至小转子,基本完全破坏主张力骨小梁和主压力骨小梁,要达到最稳定的内固定,则需重建主张力和主压力小梁的稳定性。目前,PFNA和Gamma等头髓钉器械,在主压力骨小梁的重建上达到了良好效果,但未重建完整的主张力骨小梁。基于此,张英泽院士团队在既往髓内钉基础上,增加了一枚横行交叉的支撑螺钉,使其与主钉、头颈螺钉形成稳定的三角结构。

三、杠杆平衡理论与支撑-牵张效应

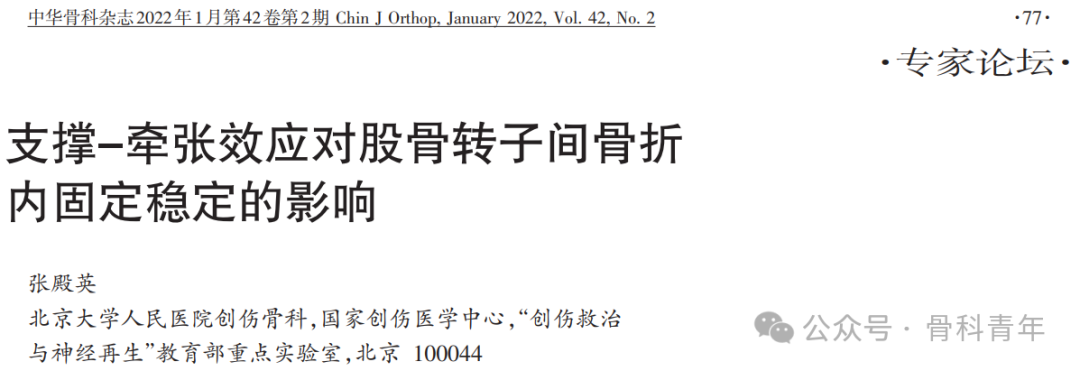

北大人民医院张殿英教授对股骨近端骨小梁结构和生物力学的研究,提出了杠杆平衡理论和支撑牵张效应,其实本质上与骨小梁的重建类似。其认为,股骨近端外侧壁类似于塔吊中的配重,起提供外侧阻力的作用,而杠杆的支点,位于骨折断端与内固定交界,解剖生理支点位于股骨头颈部、主张力和主压力骨小梁交界处,只有内固定的支点越靠近生理支点,则内固定越稳定。

四、PFBN的生物力学优势

为了在理论上验证PFBN的生物力学优势,张英泽院士团队在《中华创伤骨科杂志》、《Journal of orthopaedic surgery and research》、《Orthopaedic surgery》、《Frontiers in Bioengineering and Biotechnology》先后发文,阐述PFBN的优势,结果可以用一个字总结,那就是:好。

五、临床效果

以“PFBN”或其英文全称在PUBMED检索,尚未查阅到国外学者的临床疗效对比,在万方上查找,可检索数篇国内学者的文章,结果基本上一致,即PFBN具有更好的临床效果,或能更早下地,或降低术后并发症率等。一个字总结,那就是:好。

可惜我们在临床中未曾有机会使用过该产品,不知第一线的真实使用体验如何?

-END-

声明:本文转载自<骨科青年>,版权归原作者所有,仅用于学习交流,如有侵权请联系删除