前言

跟腱断裂是临床常见的运动损伤之一,随着全民运动健康意识的提升,其发病率逐年上升。传统开放手术虽能有效修复肌腱,但软组织并发症(如感染、皮肤坏死)发生率较高,可达10%~30%;近年来,微创技术以其创伤小、恢复快的优势,逐渐成为跟腱断裂治疗的主流选择。本文系统阐述跟腱断裂的流行病学特征、病理生理机制、临床诊疗要点及微创治疗技术,为临床实践提供参考。

1.1流行病学特征

跟腱断裂好发于中青年男性,男女比例约1.7:1—30:1,发病年龄呈双峰分布:第一高峰为30-45岁(运动损伤为主),第二高峰为60-80岁(退变及合并基础疾病者);运动相关损伤占比超60%,常见于篮球、足球、网球等爆发性动作项目。

1.2病理生理机制

1.2.1解剖薄弱区与血供特点

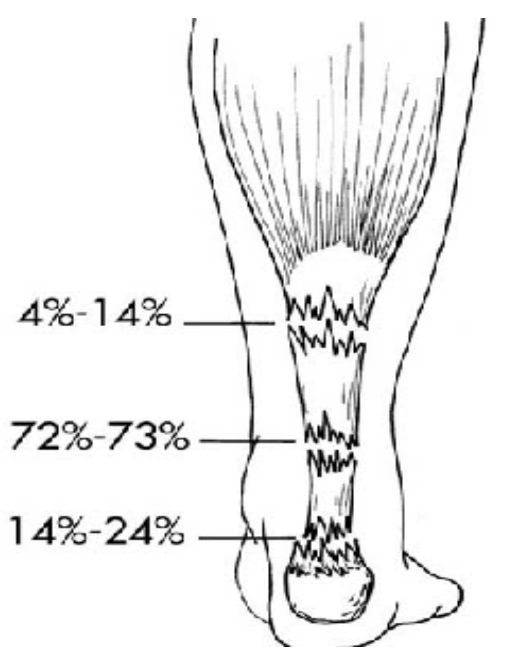

跟腱起于腓肠肌和比目鱼肌,止于跟骨结节,长约15cm,是人体最长、最强壮的肌腱,主要功能为踝关节跖屈,参与行走、跑跳等动作;其解剖学薄弱区位于跟骨结节上方2-6cm,该区域血供相对匮乏(由腱周血管网及肌-腱结合部血管分支供应),随年龄增长血管数量逐渐减少,易因慢性劳损导致退变。

1.2.2损伤病理分期

急性期(伤后1周内):跟腱纤维呈亮白色,韧性良好,水肿轻微,缝线把持力强,为手术黄金窗口期。

亚急性期(伤后10-20天):腱周组织肿胀,肉芽瘢痕脆性增加,跟腱纤维变脆,缝线把持力显著下降,缝合强度降低。

慢性期(伤后20天以后):肿胀消退,瘢痕组织部分老化,纤维结构重塑,缝线把持力恢复,可二期手术修复。

跟腱由腓肠肌内、外侧头及比目鱼肌肌腱融合而成,自上而下逐渐变窄增厚,跟骨结节上方2-6cm为最窄段(直径约1.2-1.6cm)。腱周组织分为内外两层:内层为滑膜层,分泌滑液减少摩擦;外层为纤维层,富含血管神经。腓肠神经走行于跟腱外侧1-2cm皮下组织内,是微创操作中需重点保护的结构。

3.1按损伤程度分类

完全断裂:肌腱纤维连续性完全中断,断端分离,Thompson征阳性。

部分断裂:肌腱纤维部分撕裂,局部水肿或血肿,肌力减弱但未完全丧失。

3.2按损伤时间分类

急性期(<2周)、亚急性期(2-4周)、慢性期(>4周)。

4.1临床表现

典型症状为受伤时突发“弹响”或“断裂感”,随后出现跟腱区肿胀、疼痛,足跖屈无力,无法完成提踵动作。

4.2体格检查

视诊:跟腱区可见局部凹陷或肿胀,皮肤瘀斑。

触诊:可触及跟腱连续性中断及断端间隙,压痛明显。

特殊检查:

Thompson征:挤压小腿腓肠肌,足无跖屈动作(完全断裂)。

提踵试验:患者单足提踵时无力或疼痛加剧。

5.1超声检查

完全断裂:肌腱纤维完全中断,断端回缩增粗,裂隙内呈低回声或无回声区(出血/渗出)。

部分断裂:肌腱纤维部分连续,局部水肿表现为低回声区,肌束结构紊乱。

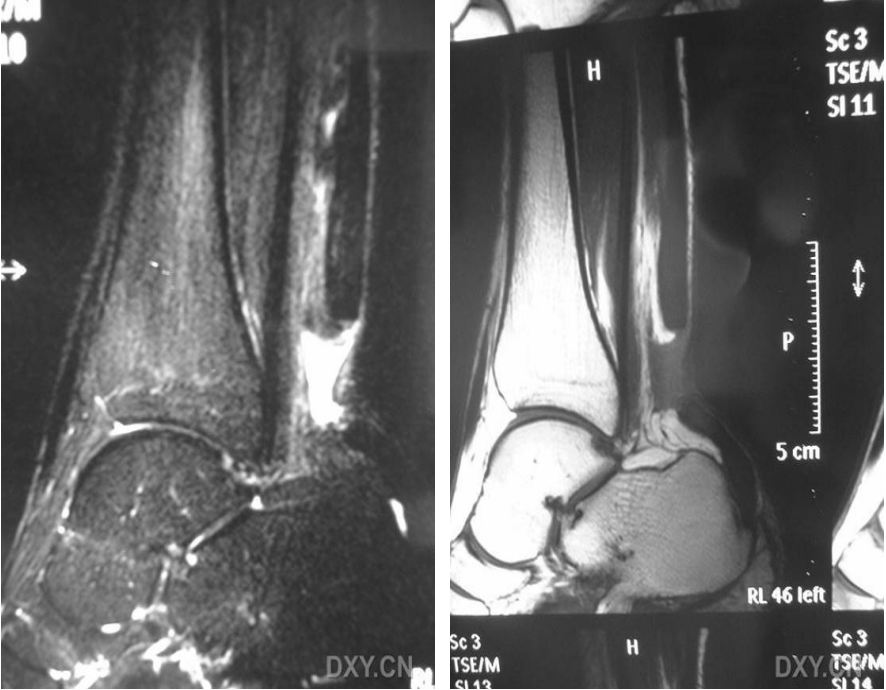

5.2MRI检查

完全撕裂:T1WI、T2WI示跟腱增粗,信号均匀或不均匀增高,腱束分离不连续。

部分撕裂:局部信号增高,可见部分连续腱束影,周围软组织水肿。

MRI可精准判断断裂部位、范围及合并损伤(如腱周炎、骨髓水肿),为手术方案制定提供依据。

6.1保守治疗

适应症:

慢性期断裂(>14天);

合并糖尿病、皮肤感染等手术禁忌证者;

对功能要求较低的老年患者。

方法:长腿石膏固定踝关节于跖屈位6-8周,期间避免负重,定期超声复查肌腱愈合情况。

6.2手术治疗

适应症:

急性期完全断裂(<2周);

运动员、体力劳动者等对功能要求较高者;

既往有跟腱炎或局部封闭治疗史者。

6.2.1微创治疗技术

手术步骤:

麻醉与体位:硬膜外麻醉或全身麻醉,患者俯卧位,患肢上止血带。

切口设计:于跟腱断端凹陷处,偏向内侧作纵行主切口(开放性损伤在原创口基础上根据情况适当扩大),两端皮肤分别作1-2对0.5cm小切口。

断端处理:清理血肿及失活组织,若断端呈尾状撕裂需顺行整理腱束。

固定方式:

骨锚钉固定:于跟腱外侧远端小切口向跟骨打入带线骨锚钉(污染严重时改用不可吸收缝线)。

皮下穿线:通过小切口用缝合针线行Bunnell交叉缝合,跖屈位收紧缝线,确保断端对合紧密。

加强缝合:必要时用不可吸收缝线行“8”字加强缝合以增强张力。

关闭切口:冲洗后逐层缝合皮下组织及皮肤,并放置引流条预防血肿。

优势:

切口长度<3cm,显著降低皮肤坏死、感染风险;

保留腱周血供,促进肌腱愈合;

术后踝关节活动度恢复快,并发症发生率<5%。

7.1早期并发症

感染:发生率约2%-5%,与术中无菌操作、术后护理相关,需及时清创引流。

腓肠神经损伤:表现为足外侧麻木,术中需注意保护神经走行区域。

7.2远期并发症

跟腱再断裂:发生率约3%~8%,与过早负重、缝合张力不足有关。

肌腱粘连:术后需早期功能锻炼预防踝关节僵硬。

跟腱断裂的微创治疗是结合解剖学、影像学与外科技术的精准医疗实践。其核心优势在于通过微小切口实现肌腱解剖复位,兼顾治疗效果与功能恢复。临床需严格把握手术适应症,结合超声/MRI评估制定个体化方案,术中注重保护血供与神经,术后规范康复训练,以降低并发症、提高患者生活质量。未来随着生物材料与内镜技术的发展,微创治疗将向更精准、更安全的方向迈进。

关键点:

跟腱断裂男女比例悬殊,呈双峰年龄分布;

微创治疗通过小切口与皮下缝合技术,显著降低开放手术并发症;

Thompson征与MRI是诊断金标准;

急性期(1周内)为微创修复最佳时机。

-END-

声明:本文为原创内容,作者施棣福,邱太龙,版权归原作者所有,仅用于学习交流,未经授权禁止转载!