编者语:可以说,运动医学中最大的困惑来源之一就是膝关节后外侧角(posterolateral corner)的解剖结构问题。虽然有人认为这涉及多种因素——包括文献报道的差异等——但我认为,理解膝关节后外侧角的主要障碍源于解剖技术的差异以及由此产生的命名混乱。

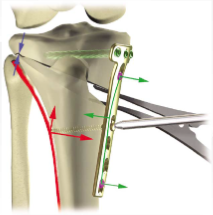

1.腓侧副韧带(又称外侧副韧带):是为膝关节外侧及后外侧提供静态稳定性的三大主要结构之一。其功能至关重要:一方面在全屈曲角度范围内维持膝关节内翻稳定性,另一方面在屈膝初期阶段控制外旋稳定性。该韧带是抵抗膝关节内翻张开的主要静态稳定结构。迄今所有生物力学研究均表明:即使后外侧所有结构及十字韧带均被切断,只要腓侧副韧带保持完整,膝关节内翻张开度就无统计学显著增加。鉴于此,我认为必须对此膝关节后外侧角的关键稳定结构进行解剖性一期修复或重建。我们已通过定性与定量研究明确了腓侧副韧带的附着点特征,以精确定位其解剖位置。从定性角度看,腓侧副韧带以扇形附着区起自股骨,其位置略高于(平均1.4mm)且偏后于(平均3.1mm)外上髁。必须特别注意的是:腓侧副韧带并不直接附着于外上髁。

2.膝关节腘肌复合体:除腓侧副韧带外,腘肌复合体构成膝关节后外侧另一重要的静态稳定结构。该复合体彼此形成复杂的相互作用:包括腘肌腱股骨附着部、三组腘肌半月板束(前下束、后上束与后下束)、分前后两束的腘腓韧带、后关节囊及外侧半月板后角的腱膜附着部,以及腘肌肌腹本身。腘肌腱股骨附着部始终位于腓侧副韧带股骨附着点的前方。

腘肌腱股骨附着部:

腘肌腱(PLT)与腓侧副韧带股骨附着点间距为18.5毫米:

关节镜下腘肌腱走行:当腘肌腱穿行至腘肌裂孔时,通过前下、后上及后下三组腘肌半月板束附着于外侧半月板。这些半月板束形成"轮箍样"结构,将腘肌腱与腘肌裂孔处的外侧半月板紧密连接。

腘腓韧带(PFL)的后束(PD)与前束(AD)。(进化历程来看,腓骨头曾与股骨构成关节,后逐渐向远端迁移至现有位置——即与胫骨后外侧关节面相接[1-4]。当腓骨仍与股骨相连时,腘肌起自腓骨;随着高等动物中腓骨远端迁移的发生,腘肌腱逐渐获得股骨附着点,这很可能是腓股半月板残迹发育并融入腘肌腱的结果[1-6]。此外,近端腓骨向远端迁移时,似乎牵拉外侧关节囊同步下移,从而形成了腘肌裂孔[5]。值得注意的是,尽管腘肌复合体在进化过程中获得了股骨外侧的附着点,但仍保留了其与腓骨的连接(即腘腓韧带))

3.腘斜韧带:右膝后侧观显示腘斜韧带(OPL)。其内侧由后斜韧带(POL)的关节囊支与半膜肌(SM)总腱的侧向腱性扩展部融合构成;外侧则附着于腓肠豆区域的关节囊及跖肌止点处(箭头所示)。(注:已移除腓肠肌内外侧头,跖肌保留原位)。

4.弓状韧带:无论如何,由于存在弓状韧带的形态特征,确实可见两个分支。弓状韧带的内侧支由腘斜韧带构成。腘斜韧带在膝关节内侧形成,由半膜肌的腘斜腱膜扩展部与后斜韧带的关节囊支融合而成,这些结构随后跨越膝关节后外侧,附着于后外侧关节囊和腓肠豆外侧。弓状韧带的外侧支则由从腓骨茎突后内侧走向后外侧关节囊的结构组成,包括腘腓韧带、腓肠豆腓骨韧带以及股二头肌短头的关节囊支。

8.膝关节中1/3外侧关节囊韧带:该韧带是膝关节外侧囊的局部增厚结构,其解剖学意义相当于膝关节内侧的深部内侧副韧带。本质上,它是由附着于股骨并向下延伸至胫骨外侧的关节囊构成。其股骨前侧附着线起自外上髁前上方,向后延伸至股骨外侧髁上髁突后缘。在这条细长的囊性附着线上,它与股骨腘肌附着点的后部相连,并向后走行,最终止于股骨腓肠肌外侧头肌腱附着处。

左膝中1/3外侧关节囊韧带(已切开,箭头所示)。浅层髂胫束已被牵开,后方可见腓侧副韧带(FCL)

10.股二头肌长、短头肌腱。

文献来源:略。

-END-

声明:本文转载自<一篇文献>,版权归原作者所有,仅用于学习交流,未经授权禁止转载。