一

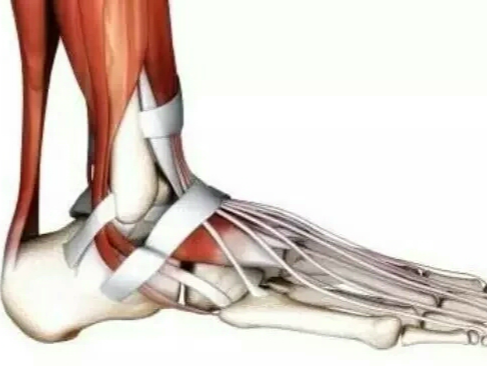

解剖

人体最长、最强壮的肌腱,起于腓肠肌和比目鱼肌,止于跟骨结节,长约 15cm,功能:踝关节跖屈,完成脚尖站立、正常走路、跑、跳、上下楼梯等动作。

层次

皮肤

皮下

腱外膜(深筋膜)

腱周组织跟腱

跟腱获得血液供应的途径有三种:

肌肉—肌腱结合部;

周围结缔组织;

腱—骨结合部;

断裂容易发生于偶尔参加运动的中年人,所以也称这类人为“周末运动员”,踝在过伸位突然用力,断裂多发生在跟腱止点上方2~6cm。

二

发生机制

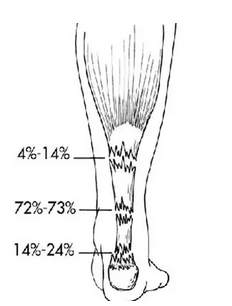

跟腱自上而下逐渐变窄增厚,跟骨结节上方2~6cm最窄,此处最薄弱

跟腱营养动脉造影显示,下段区域血供相对较少

跟腱中的血管数随年龄的增大而逐渐减少

跟腱长期慢性牵拉劳损,产生跟腱炎、腱周炎,跟腱组织变脆,影响跟腱血供

内部因素

全身

全身血流灌注

系统性疾病

性别/年龄/体重

局部

外翻足/平足

肢体长度

外部因素

全身

皮质醇激素

喹诺酮类药物

药物/毒品

运动

Training errors

过度负荷

环境

三

病理变化

四

临床表现

跟腱部肿胀、疼痛,足跖屈无力。

查体:连续性中断,局部凹陷,趾屈力量明显减弱,提踵试验阳性,Thompson试验阳性

患者经常诉脚后跟被人踢了一脚,或棒击感

Thompson试验

腓肠肌挤压试验,称作Thompson试验,患者俯卧于检查台上,双足置于台边,挤压腓肠肌,如跟腱完好,由于腓肠肌比目鱼肌联合腱通过跟腱与跟骨相连,所以足可跖屈。跟腱断裂后,其不能将腓肠肌比目鱼肌联合腱与跟骨相连,当与健侧做同样试验时,足不能跖屈 。

漏诊

跟腱断裂后,足跖屈活动不完全消失

跟腱断裂后,部分患者仍能站立跛行

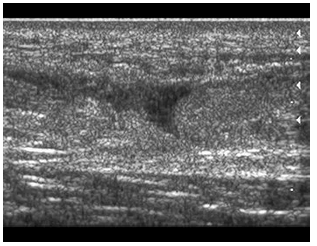

辅助检查:超声

完全跟腱断裂:肌腱纤维完全中断不连续,边缘呈锯齿状,由于组织水肿,肌腱断端收缩,超声学上表现肌腱回缩增粗,肌丝缺如,由于出血和渗出,裂隙中间为低回声区或无回声区。

部分跟腱撕裂:跟腱纤维的部分连续性好,部分不连续,不连续的肌腱纤维之间及周围可见低回声区或无回声区。

MRI

跟腱撕裂 MRI评价标准:

(1)完全撕裂:跟腱增粗,腱束分离,局部T1WI、 T2WI信号均匀增高或局部信号不均匀增高,腱束重叠交织但不连续 (2)部分撕裂:跟腱增粗,局部T1WI、T2WI信号不均匀增高,内见部分连续的腱束影。

X线片

了解跟腱有无钙化,止点撕脱骨折等。

五

治疗

保守治疗

24小时内,有凹陷,跖屈位凹陷消失,断端不清晰, MRI腱围完整

7-14天,肿胀,无凹陷,腱围完整

大于14天

有不利的合并症:糖尿病,足癣,皮肤破损等

手术治疗

大多数急性期的跟腱断裂(小于10天?14天?)

对功能要求较高的患者,如运动员,体育爱好者

既往有跟腱炎,局部封闭治疗史

手术方式

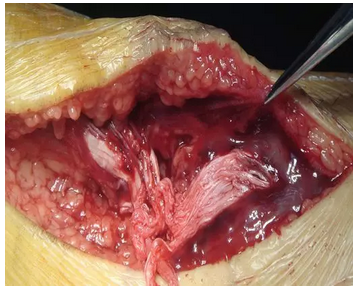

传统开放手术:

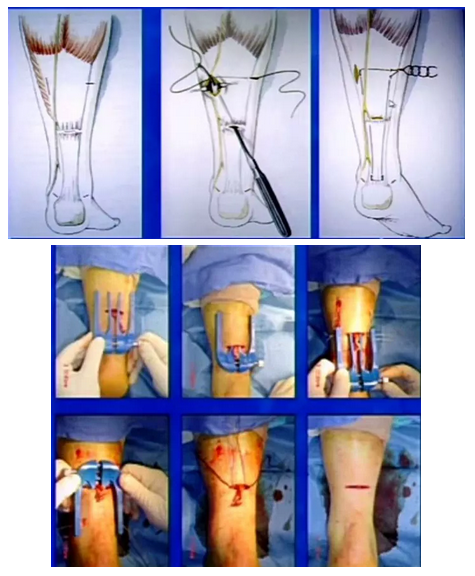

微创手术:1.小切口手术2.经皮手术3.关节镜手术

开放手术切口的选择:

选择后内侧纵切口,而不推荐后正中切口

后正中切口会伴发鞋子磨损问题以及切口瘢痕破溃问题

避开腓肠外侧皮神经和小隐静脉

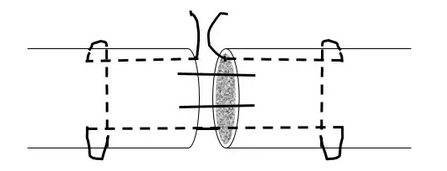

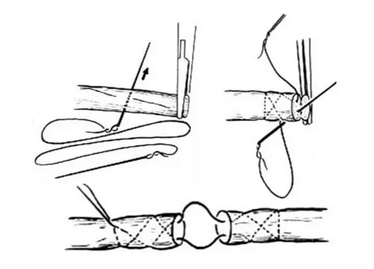

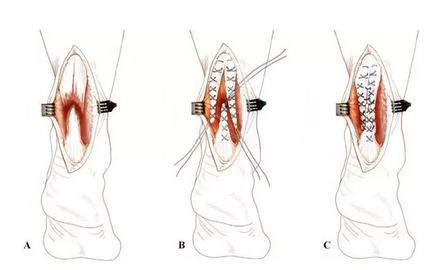

缝合方法:改良Kessler缝合法或Bunnell缝合法

改良Kessler缝合法

Bunnell缝合法

三束缝合法

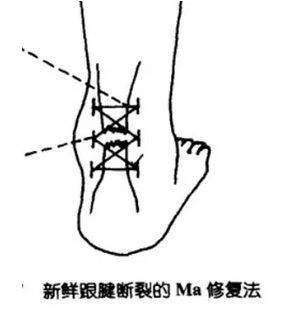

经皮跟腱缝合

六

并发症的预防

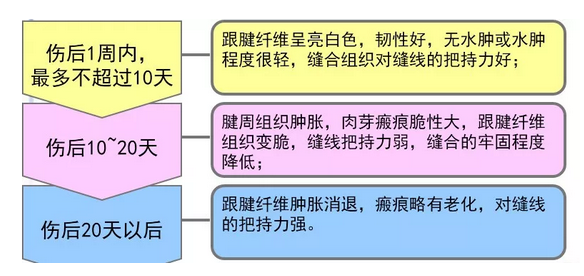

手术时机:跟腱断裂应在肿胀出现前手术,否则应待肿胀消退、皮肤皱褶出现后。

跟腱内侧纵切口

应锐性切开至深筋膜(腱外膜),避免钝性剥离造成的皮下营养血管网破坏和脂肪液化,从而减少切口皮肤坏死、感染和和粘连;

保护腱周组织,避免破坏其从腹侧进入跟腱的血管束;

修复后跟腱应有足够强度且张力不可过大,以免阻断断端血供,影响愈合;术后石膏托固定于屈膝、跖屈位减轻吻合处张力;

线结包埋于断端,腱外膜间断缝合使线结位于皮下组织中,可减少线结刺激。

皮肤缝合不建议连续皮内缝合

本文来源:山东足踝