腰椎间盘突出症 (lumbar disc herniation, LDH) 是临床常见病和多发病,严重危害病人身心健康。虽然国内外已有LDH诊疗相关的指南或共识发表[1~4],但临床上尚缺少一个系统介绍LDH 诊疗的指南或共识。中华医学会疼痛学分会脊柱源性疼痛学组专门组织本领域专家,通过查阅文献、征求建议,反复讨论形成《腰椎间盘突出症诊疗中国疼痛专家共识》。

临床医师在参照专家共识内容的基础上,结合具体情况对LDH 病人采取有针对性的个体化诊疗管理策略。

本共识检索数据库包括PubMed、Web of Science、Embase、CNKI、Wanfang Data、The Cochrane Library、UpToDate 等数据库,以“腰椎间盘突出” (lumbar disc herniation) 和“腰骶神经根病”(lumbosacral radiculopathy) 作为主要关键词进行检索,以“腰痛”(low back pain) 和“坐骨神经痛”(sciatica) 作为次要关键词进行检索,只选择针对临床病人的随机对照试验研究论文、队列研究论文、Meta 分析论文等,并排除明确的非椎间盘源性致痛原因(如椎管狭窄、炎症、肿瘤等)研究资料。

本共识根据牛津循证医学中心证据分级方法对研究证据进行分级及评价。

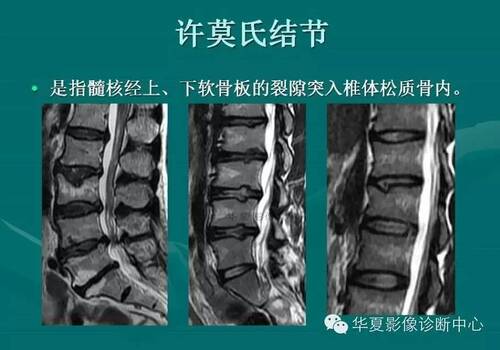

LDH 是指腰椎间盘发生退行性病变后,纤维环部分或全部破裂,髓核单独或者连同纤维环、软骨终板向外突出,刺激或压迫窦椎神经和神经根引起的以腰腿痛为主要症状的一种综合征。

LDH 是临床常见病和多发病,好发于成年人。至少95% 的LDH 发生于L4-5 和L5-S1[5]。国外相关研究显示LDH 发病率大约2% ~ 3%,而35 岁以上的男性发病率约4.8%,女性约2.5% [6]。

妊娠、肥胖、糖尿病、高脂血症、吸烟、感染等是发生LDH 的危险因素。

正常椎间盘中,基质金属蛋白酶/ 金属蛋白酶组织抑制剂的表达处于一个动态平衡,一旦失衡会影响细胞外基质的降解,导致椎间盘弹性下降,加速椎间盘退变。LDH 发病过程及机制非常复杂,每个病变阶段都可能是一个或几个因素共同作用的结果,而且不同因素在不同阶段也可能会相互恶化,加重LDH。

C.马尾神经症状:中央型椎间盘巨大突出、脱垂或游离椎间盘组织可压迫马尾神经,出现双下肢及会阴部疼痛、感觉减退或麻木,甚至大小便功能障碍。

B.特殊体征:

①直腿抬高试验及加强试验:L4-5 和L5-S1 椎间盘突出压迫坐骨神经,直腿抬高试验常阳性。如直腿抬高加强试验阳性通常可进一步排除椎管外病因。若健侧直腿抬高试验阳性常为椎管内突出严重的表现;

②股神经牵拉试验:股神经牵拉试验阳性常提示L2-4 神经根受累。

C.神经系统表现:

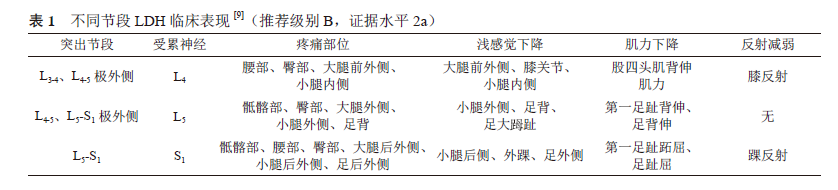

①感觉障碍:受累脊神经根会出现相应支配区感觉异常。早期多表现为皮肤感觉过敏,继而出现麻木、刺痛及感觉减退;

②肌力下降:受累神经根支配的肌肉可有不同程度的肌力减退,病程长者可出现肌萎缩。L5 神经根受累时,踝及趾背伸力下降。S1 神经根受累时,趾及足跖屈力下降;

③反射异常:患侧腱反射减弱或消失。膝腱反射异常多见于L4 神经根受压,跟腱反射减弱或消失常见于S1 神经根受压。提睾反射和肛门反射减弱以及肛门括约肌张力下降常见于马尾神经受累。

(六)诊断与鉴别诊断

A.诊断标准:

①下肢放射性疼痛,疼痛位置与相应受累神经支配区域相符;

②下肢感觉异常,相应受累神经支配区域皮肤浅感觉减弱;

③直腿抬高试验、直腿抬高加强试验、健侧直腿抬高试验或股神经牵拉试验阳性;

④腱反射较健侧减弱;

⑤肌力下降;

⑥腰椎MRI 或CT 显示椎间盘突出,压迫神经与症状、体征受累神经相符。

前5 项标准中,符合其中3项,结合第6项,即可诊断为LDH [9~12] (推荐级别A,证据水平1a)。

B.注意事项:

①腰痛不是诊断LDH 的必要条件,但病人常有腰痛病史;

②单纯MRI、CT 等影像学诊断不能作为诊断LDH 依据(推荐级别A,证据水平1a);

③脊髓造影术为有创操作,不作为常规推荐[11](推荐级别B,证据水平2a);

④神经电生理检查和红外热成像检查对LDH 诊断意义有限,不做常规推荐[12] (推荐级别B,证据水平2a);

⑤对于多节段LDH,难以明确主要责任椎间盘节段时,可采用椎间盘造影术和选择性神经根阻滞术来明确责任节段。

LDH 需要与存在腰腿痛表现的梨状肌综合症、腰椎管狭窄症、腰椎肿瘤、腰椎感染、马尾神经瘤、腰椎滑脱症、强直性脊柱炎、带状疱疹等疾病相鉴别。

多数LDH 病人症状会随时间推移而缓解,因而治疗应根据病程、临床表现、椎间盘突出的位置及相应神经根受压严重程度,采取个体化治疗方案,包括一般治疗、药物治疗、微创治疗、手术治疗及物理治疗等。

非手术治疗是大多数LDH 病人一线治疗(推荐级别A),一般保守治疗至少4 ~ 6 周(推荐级别A),包括休息、物理治疗、中医传统疗法、药物治疗等。虽然多数LDH 获益于保守治疗,但有证据表明,早期微创介入治疗在疼痛缓解和功能恢复方面优于长期保守治疗病人[13](推荐级别B,证据水平2b)。

急性发作期需卧床休息,但不主张长期卧床,鼓励病人进行适当的、有规律的日常活动,活动时可佩带腰围。LDH 病人根据情况可进行牵引、推拿、按摩等一般治疗。此外,正确的健康宣教,对预防复发、缓解症状等有一定的帮助。

对乙酰氨基酚、非甾体抗炎药(布洛芬、塞来昔布、依托考昔等)(推荐级别A,证据水平Ib)、离子通道调节剂(加巴喷丁、普瑞巴林等)、曲马多、阿片类药物(羟考酮、芬太尼、丁丙诺啡等)[2,14,15](推荐级别B,证据水平2)、脱水药物(甘露醇)、糖皮质激素、中枢性肌肉松弛剂(乙哌立松、氯唑沙宗等)、神经营养剂、改善微循环及中药等药物对LDH 都有一定的疗效,临床上可根据病情选择使用。

A.软组织松解术:针刀可松解粘连组织,改善软组织的血供,并减少组织对神经的卡压。内热针、银质针、拨针等可不同程度改善LDH 症状,临床上可酌情应用。

③骶管注射:骶管注射(可在超声引导下操作)有助于缓解LDH病人腰骶神经根压迫引起的疼痛。腰交感神经节注射:腰交感神经注射常为L2 和L3 交感神经注射,可治疗LDH 导致的下肢交感神经相关性疼痛 [20](推荐级别B,证据水平2a)。

④腰脊神经后支注射:当腰、骶部因腰椎间盘突出、慢性劳损等使椎间孔或椎管组织水肿,椎间孔径变窄,肌腱韧带炎症、关节突关节紊乱等发生时,均可引起相应节段脊神经后支的刺激,造成局部或邻近组织酸胀、僵硬、疼痛、活动受限等症状,进行脊神经后支注射是一种有效的治疗方法,推荐在超声等影像引导下操作。

C.射频热凝术:射频热凝术可安全有效地应用于LDH 治疗,临床应用要严格选择适应证。

D.经皮椎间盘臭氧消融术:经皮椎间盘内注射臭氧是一种有效、安全的方法,并发症发生率约0.1%,与神经节周围及硬膜外注射糖皮质激素/ 局麻药产生累加效应,提高总体治疗效果[14](推荐级别C,证据水平4)。

E.经皮椎间盘等离子消融术:低温等离子经皮穿刺椎间盘消融术是一种安全有效的LDH 治疗技术[21](推荐级别A,证据水平1a),可明显缓解疼痛,改善活动能力,临床应用要严格选择适应证。低温等离子射频也可联合臭氧用于治疗LDH [22](推荐级别B,证据水平2c)。

F.经皮低能量激光椎间盘修复术:经皮低能量激光椎间盘修复术是在既往经皮激光椎间盘减压术的基础上进行改进的技术,采用波长970 nm 的半导体激光,治疗过程中向椎间盘内注射少量等渗或高渗的生理盐水 [23]。

G.经皮椎间盘胶原酶化学溶解术:对于诊断明确,保守治疗无效的LDH 病人进行胶原酶注射治疗,疗效确切,操作简单 [24](推荐级别A,证据水平1a)。胶原酶注射分盘内法、盘外法和盘内盘外联合法。胶原酶注射应确保避免进入蛛网膜下隙。

H.经皮椎间盘旋切术:经皮椎间盘旋切术疗效确切,可作为腰椎间盘突出伴神经根病的一种治疗方法[25](推荐等级B,证据水平2b),但应严格选择适应证[26]。

I.经皮脊柱内镜腰椎间盘摘除术:经皮脊柱内镜腰椎间盘摘除术 (percutaneous endoscopic lumbardiscectomy, PELD),具有与开放手术同等的治疗效果,住院时间更短,在疼痛缓解和功能恢复方面,显示最佳结果[27,28](推荐级别B,证据水平2b)。PELD 包括椎间孔入路 (percutaneous endoscopic transforaminal discectomy, PETD) 和经椎板间入路 (percutaneous endoscopic interlaminar discectomy, PEID) 两类技术,临床依据病人腰椎间盘突出节段、突出位置、安全性及术者技术情况综合选择。与开放式椎间盘切除术相比,PELD 出血少,住院时间较短[29](推荐级别A,证据水平1a)。

经严格正规的保守治疗无效且无法用微创技术处理时,可考虑手术治疗。微创手术与治疗的目的是缓解疼痛和(或)神经损害症状,而不是治愈椎间盘退变和逆转椎间盘突出。

④高能量激光治疗 (High-intensity laser therapy, HTLT):HTLT 可用于治疗低功率激光刺激难以覆盖的部位,如关节突关节深部,具有抗炎、消肿和镇痛的作用[34]。

参考文献(略)

腰椎间盘突出症诊疗中国疼痛专家共识编写组人员名单(按姓氏笔画顺序排列):王祥瑞(同济大学附属东方医院)、冯智英(浙江大学医学院附属第一医院)、张小梅(昆明医科大学第一附属医院)、张洪新(空军军医大学唐都医院)、林建(南京鼓楼医院)、郑拥军(复旦大学附属华东医院)、赵长清(上海第九人民医院)、程志祥(南京医科大学第二附属医院)、薛朝霞(山西医科大学第一医院)、魏俊(赣南医学院第一附属医院)△通讯作者 王祥瑞、程志祥

文章来源:《中国疼痛医学杂志》2020年第26卷第1期,指南与规范栏目《腰椎间盘突出症诊疗中国疼痛专家共识》第2-6页,仅用于学习交流,未经授权禁止转载!