胸脊神经根阻滞疗法是疼痛科基本的诊疗方法,主要用于胸背、胸前、肋间、腹部等部位的麻醉及疼痛治疗。本专家共识介绍了胸脊神经根的解剖,系统描述了胸脊神经根阻滞疗法的各种操作方法、常用药物、适应证、禁忌证和并发症。本专家共识推荐使用解剖定位法和影像学引导下进行胸脊神经根阻滞。文献和临床应用证实,胸脊神经根阻滞疗法是胸背部慢性疼痛性疾病的一种安全、有效的诊断和治疗方法。

【关键词】 脊神经根; 胸椎; 神经传导阻滞; 疼痛; 专家共识

概 述

胸脊神经根是由胸段脊髓于每个胸椎节段发出的一对神经根。胸脊神经根(thoracic spinal nerve root)阻滞主要用于胸背部位的麻醉及疼痛治疗。胸脊神经根阻滞疗法是将特定药液注射到胸脊神经根鞘或周围,诊断或治疗胸背部慢性疼痛性疾病的方法。

在诊断方面,诊断性胸脊神经根阻滞可用于胸背部疼痛性疾病的鉴别,为选择进一步治疗方案提供依据。在治疗方面,胸脊神经根阻滞可用于胸背部疼痛性疾病的治疗,例如胸神经根性疼痛、胸腹背术后疼痛、胸腹背部带状疱疹神经痛以及肿瘤转移所致的胸背部疼痛。

由于影像技术的发展,可视化技术提高了神经阻滞定位的选择性、准确性,使得神经根阻滞治疗得以精准实施,胸脊神经根阻滞疗法操作相对简单、治疗有效且并发症少,是胸背部慢性疼痛性疾病的一种安全、有效的诊断和治疗方法。

胸脊神经根的解剖特点

脊神经是混合神经,典型的脊神经含有 4 种纤维成分,分别是躯体运动纤维、躯体感觉纤维、内脏运动纤维、内脏感觉纤维。脊神经出椎间孔后分为前支、后支,每支内均含传入、传出纤维。

胸神经共 12 对,均由前根和后根组成。胸神经根出椎间孔后,分为前支、后支、脊膜返支和灰白交通支。前支和后支包在硬膜鞘内。前支位于后支腹侧正中,从后观察完全被后支所遮盖。

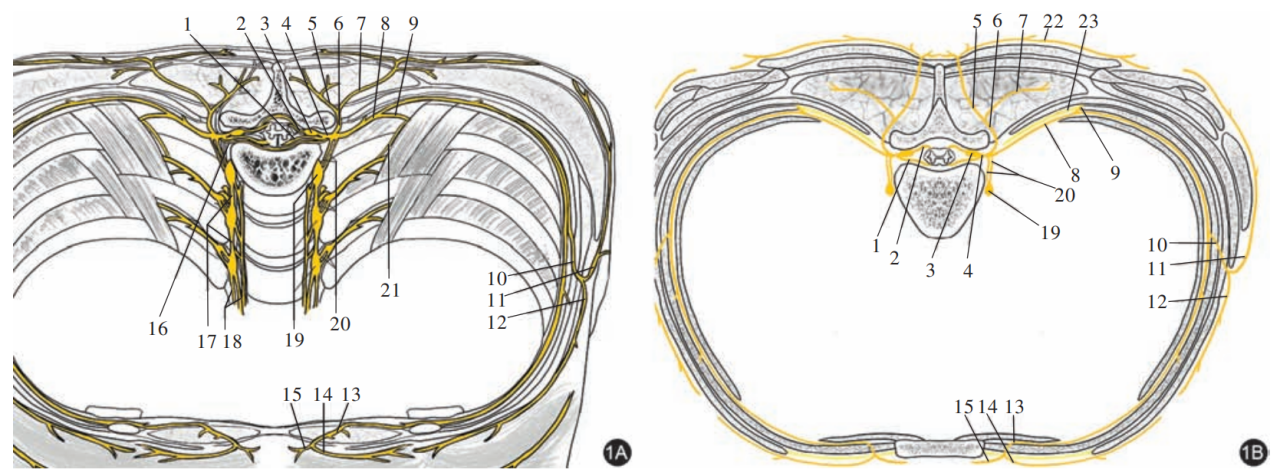

胸神经后支较短,分布于躯干背侧,后支的肌支支配胸半棘肌、多裂肌、回旋肌、胸棘肌、横突间肌、棘间肌、胸髂肋肌和胸最长肌的运动;皮支传导肩、背、臀部外侧的皮肤感觉。胸神经的前支较长,第 1~11 对胸神经前支,位于各自节段的肋间隙内,称为肋间神经,第 12 对胸神经前支位于第 12 肋下方,称为肋下神经。第 1 胸神经前支的大部分参与组成臂丛神经;第12对胸神经前支的小部分参与组成腰丛神经(图 1)。

注:图 1A 为胸脊神经立体胸壁分布解剖图;图 1B 为胸脊神经水平断面分布解剖图;图中 1 为脊神经前根,2 为脊神经后根,3 为脊神后根神经节,4为脊神经干,5为脊神经后内侧支,6为脊神经后支,7为脊神经后外侧支,8为脊神经前支(肋间神经)9为肋间神经侧副支,10 为肋间神经外侧皮支,11 为肋间神经外侧皮支的后支,12 为肋间神经外侧皮支的前支,13 为肋间神经前皮支,14 为肋间神经前皮支的外侧支,15 为肋间神经前皮支的内侧支,16 为脊膜支,17 为交感干,18 为内脏大小神经,19 为交感神经节(图 1B 中是为了清晰展示交感神经节与灰白交通支的结构,实际位置在靠近肋骨小头处),20 为灰交通支与白交通支,21 为交通支,22 为脊神经后内侧支的皮支,23 为肋间内膜。

肋间神经走行于肋间内、外肌之间,沿各肋沟前行,走行在肋间动静脉的下方,于胸腹壁侧面,发出外侧皮支,支配胸腹侧壁皮肤的感觉。第 2~4 肋间神经的前支,发出乳房内侧支分布于乳房;第 4~6肋间神经外侧皮支,还发出乳房外侧支至乳房,支配乳房感觉。

上 6 对肋间神经走行至胸骨侧缘浅出;下 5 对肋间神经和肋下神经,斜向前下走行于腹内斜肌和腹横肌之间,穿过腹直肌鞘,于皮下浅出。这些肋间神经的前皮支,分布于胸、腹前壁的皮肤,支配皮肤感觉。此外,肋间神经还发出细支,分布于胸、腹膜壁层。肋间神经和肋下神经的肌支,支配肋间内、外肌,腹内、外斜肌、腹横肌和腹直肌等。

适应症与禁忌症

一、适应证

1. 带状疱疹相关神经痛

2. 肋间神经痛;

3. 急性胰腺炎疼痛

4. 肋骨骨折

5. 胸椎压缩性骨折

6. 良性或恶性胸神经痛;

7. 还用于围术期镇痛:肱骨近端手术乳腺手术、胸腔镜手术、开胸手术、肝胆手术、腹股沟疝修补术、肾切除术后镇痛等。

二、禁忌证

1. 局麻药过敏;

2. 穿刺部位感染;

3. 脊柱后凸畸形;

4. 胸椎后部手术后;

5. 胸廓畸形;

6. 神经根鞘膜囊肿患者

7. 高龄、严重心肺疾患者慎行;严重精神障碍不能配合者。

胸脊神经根阻滞的药物选择

应用于胸脊神经根阻滞的药物有局部麻醉药(下简称局麻药)、联合药物及神经毁损药物。根据患者病情、病程和治疗的目的选用不同的药物及其药物组合,以安全为前提,选择不良反应尽可能小的药物进行治疗。

一、局部麻醉药

局麻药是一类能可逆地阻断神经冲动的发生和传导,使神经支配的部位出现暂时、可逆性感觉或/和运动功能丧失的药物。应用局麻药单次或者多次、连续神经阻滞可以降低神经的兴奋性,中断疼痛产生的恶性循环。

局麻药包括酯类局麻药和酰胺类局麻药,前者包括普鲁卡因、氯普鲁卡因、丁卡因等,所含的对氨基化合物可形成半抗原容易引起过敏反应,目前基本不用于胸神经根阻滞。

酰胺类局麻药常用的有利多卡因、罗哌卡因和布比卡因等,是目前常用的胸神经根阻滞局麻药。

利多卡因组织弥散性能和黏膜穿透力都很好,起效快,接近生理 pH 值,作用时间短,常用于诊断性阻滞和局麻药试验判断药物是否进入血管或蛛网膜下腔。

布比卡因和罗哌卡因是一种强效和长时效局麻药,作用强度及药代动力学作用类似,但罗哌卡因心脏毒性小,且较低浓度较小剂量即可阻滞感觉神经,应用更多。

二、联合用药

联合用药的作用包括延长阻滞时间,增强治疗疗效等。主要包括糖皮质激素、右美托咪定和阿片类药物等。

1. 糖皮质激素

联合用药最常用的药物为糖皮质激素,其可抑制炎症反应,从而缓解消除疼痛,往往起到事半功倍的疗效。

目前,广泛应用于神经阻滞治疗中的糖皮质激素有甲基强的松龙、曲安奈德、复方倍他米松、地塞米松等。与硬膜外注射相比,经椎间孔神经根的糖皮质激素注射可使药物直达腹侧硬膜外腔和背根神经节,靶向性更强。

糖皮质激素根据抗炎作用强度可分为弱效、中效和强效三类;按照作用时间可分为短效、中效和长效三类;

根据药物的水溶性和聚集特性,糖皮质激素注射剂可分颗粒型和非颗粒型。颗粒型激素内颗粒大小依次为:醋酸甲泼尼龙>醋酸曲安奈德>倍他米松,颗粒较小的倍他米松、利美达松引起血管栓塞的风险显著降低。

地塞米松的颗粒约为红细胞的 1/10,即使无意中注入微小动脉,也会聚集导致血管堵塞等引起各种并发症。醋酸甲泼尼龙或曲安奈德絮凝剂可通过形成直径为100 µm 或更大的大凝固物阻塞较小的动脉,从而引起通向脑或脊髓的重要血管栓塞,引起灾难性并发症,所以选择性胸脊神经根阻滞不推荐使用。

2. 阿片类药物

阿片类药物是一组通过与阿片受体结合而发挥镇痛作用的化合物。阿片受体分布于大脑、脊髓和四肢组织中。

Burlacu 等一项乳腺手术的前瞻性随机试验研究中发现用芬太尼 4 mg/l 联合左旋布比卡因 0.5 g/l 行胸神经阻滞时提供的镇痛效果要比单独使用左旋布比卡因更优,但是能有效增强阻滞时间和镇痛疗效,同时不良反应未增加的相关阿片类药物的浓度、剂量有待于进一步研究。

3. 右美托咪定

右美托咪定是一种高选择性 α2 肾上腺素受体激动剂,可通过减少去甲肾上腺素的释放产生镇痛效应,并使神经细胞的动作电位产生对 α2受体非依赖性抑制效应。

该药复合局麻药使用可延长麻醉时间。但是也有文献报道在糖尿病给药组出现了阻滞时间的大幅度延长(超过 60 h),对于已经发生神经病变的患者进行神经阻滞时,需要考虑到罗哌卡因联合该药可能带来的神经损伤风险。

术前应仔细检查神经系统功能,慎重评估风险效益,尽量减少局麻药的剂量及浓度,避免局部使用收缩血管辅助药物,以降低术后并发症的发生率。

三、神经毁损用药

常用的药物有乙醇、苯酚制剂、亚甲蓝等,随着射频等物理毁损神经技术的不断发展,神经毁损药物在胸神经根阻滞镇痛的应用日趋减少。

物理、化学治疗

一、射频

射频包括连续射频和脉冲射频。连续射频是利用磁场发出的高频率射频电流,将脊神经阻滞局部加热到 70~75 ℃,产生热凝毁损作用,破坏传导痛、温觉的 Aδ 和 C 纤维,从而达到镇痛的作用。

脉冲射频是使用 2 Hz、20 ms 的冲击式射频电流并控制电极的最高温度≤42 ℃。

脉冲射频镇痛可能的机制包括:脉冲射频可增强背根神经节 Nes 因子和 MMP⁃2的表达,促进神经重构和再生。

脉冲射频可诱导脊髓后角内 c⁃fos 基因早期和长期的表达,抑制诱发突触电位,改变疼痛传导通路;降低外周和中枢的致敏性,抑制脊髓 MAPK 的激活,减少细胞因子以及兴奋性氨基酸的释放,抑制脊髓敏化;脉冲射频可激活减少疼痛感受的脊髓抑制机制;脉冲射频可增强背根神经节中抗炎因子的表达,降低促炎因子的表达,增加脊髓钠钾 ATP 酶的表达,降低神经源性炎症反应,脉冲射频还可下调小胶质细胞的活性,降低降钙素基因相关肽(CGRP)的表达,调节神经的功能,发挥镇痛作用。

胸脊神经根脉冲射频调节可治疗胸背部各种病变引起的胸背部疼痛,如带状疱疹。

胸椎退变包括胸椎间盘突出、胸椎骨质增生、胸椎间关节错位、胸椎韧带增生肥厚等;胸椎感染性疾病包括胸椎结核、布氏杆菌病、胸背部手术损伤、胸背部肿瘤、脊髓空洞、脊髓炎症病变、硬膜外炎症病变及硬膜外血肿等。当引起胸背部疼痛的主要原因为肺部、脊髓、硬膜外、椎体等部位恶性肿瘤疾病时,选择连续射频即射频热凝毁损多能取得确切的镇痛疗效。

二、臭氧

臭氧可激活免疫细胞,抑制免疫反应,抑制炎症因子的释放,减轻炎症渗出;可诱导氧化酶的过度表达,激活抗氧化酶,清除过多的自由基,抑制炎症反应,在炎症疼痛性疾病中有积极的治疗作用。臭氧在胸神经根注射时务必注意剂量和浓度,避免进入硬膜外腔。

疼痛的发生与炎症因子密切相关,臭氧注射到神经根周围后,可灭活所接触到的炎症因子,抑制前列腺素、白细胞介素、肿瘤坏死因子等炎症因子进一步的释放,同时,通过诱导氧化酶的过度表达,激活抗氧化酶,清除自由基,抑制炎症反应,从而减少炎症因子对痛觉末梢的刺激,抑制疼痛的外周敏化产生镇痛作用。

此外,臭氧对感觉神经末梢的直接刺激可诱发神经系统内啡肽的激活,抑制外周的伤害性刺激信号向高级中枢的传递。臭氧还可以刺激抑制性中间神经元释放内源性阿片类物质(如脑啡肽),发挥中枢镇痛作用。

经椎间孔胸脊神经根臭氧注射可应用于带状疱疹、胸椎退变如椎间盘突出、骨质增生、黄韧带增生肥厚等疾病引起的神经根痛,推荐注射臭氧浓度20~40 µg/ml,注射剂量 5~10 ml。并建议在 X线、CT、神经刺激仪、超声等设备引导下操作。

胸脊神经根的阻滞方法

青年是经济社会发展的生力军,也是推动城市发展的未来力量。2021年10月,山东省在全国率先提出全省范围内启动青年发展友好型城市建设,为各地市建设青年发展友好型城市指明了方向。

一、体表解剖标记和定位方法

胸脊神经根阻滞技术是将局麻药等注射至胸段的椎间孔外口,阻滞该区域内的脊神经根的方法。

胸部共有 12 对脊神经,脊神经出椎间孔后走行于椎旁间隙,共分为前支、后支、交感神经干和交通支,分支呈节段性,支配胸腹部、背部感觉以及相应肌肉运动。第 1~11 对肋间神经和第 12 肋下神经组成脊神经前支,脊神经发出走行于躯干背面的分支为脊神经后支,交通支连接脊神经干和交感干,属于交感神经系统。

国内外学者行脊神经根阻滞时,多采用以下方法:

(1) 棘突旁经横突定位法,即同名棘突旁开2.5~3.0 cm 左右垂直穿刺达横突法;

(2) 上位棘突旁开 1.5 cm 左右垂直进针达椎板外侧缘法;

(3) 同名棘突上缘旁开 1.5 cm 垂直进针达椎板外侧缘法。

其中前两种方法较为常用。但由于不同胸椎棘突倾斜度不同,部分呈叠瓦状排列,每个棘突中点或上缘并非都能对应椎板外侧缘或横突,故存在一定的盲目性,且增加了穿刺的难度及风险。

所谓横突定位法即:旁开棘突穿刺针触及横突后,调整方向为内上倾斜20~25°角,使针沿横突上缘滑过,会感到阻力的减小至消失,或者当探针穿透薄的肋横突上韧带时,通常在横突上缘再向内 1.0~1.5 cm,会有轻微的突破感。

用两个公式可以计算穿刺针置入的旁开距离和皮肤到椎旁间隙的深度(mm):10.2+0.2×体重(kg)和 21.2+0.53×体重(kg)。

棘突定位法,即以第 7 颈椎棘突为标志,依次向下计数,寻找拟阻滞胸神经的上位棘突,旁开棘突穿刺针垂直刺入皮肤,直至针尖触及椎板外侧,然后退针至皮下,向外移 0.5 cm,再次沿椎板外侧缘进针直至针尖超过椎板外侧缘,刺至椎体横突之间的肋横突韧带。如感觉针尖刺透此韧带,可感觉阻力消失,回吸无血或脑脊液后可注射药液。

我国学者朱建祥等对 30 例非胸椎疾病患者进行 CT三维重建,测量胸脊神经根所在水平面(椎间孔)与上位胸椎棘突中点所在平面的关系、椎间孔外口到正中线的距离、椎间孔距棘突尖的垂直距离等发现以下 3 种关系,以协助穿刺定位及估算穿刺深度。

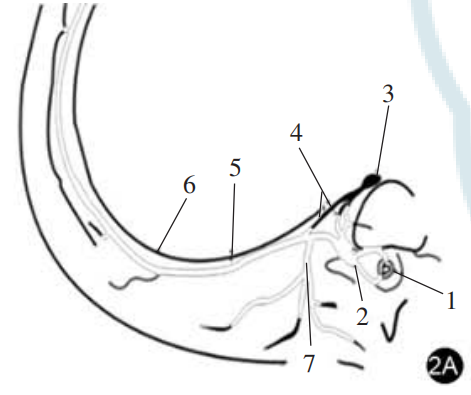

1. 椎间孔所在水平面和上位椎体棘突中点所在水平面呈下述关系:上 3 对胸椎间孔在同名椎体棘突和上位棘突连线之间;因棘突叠瓦状,T4~T9胸椎间孔所在平面和上位椎体棘突中点所在平面距离较小,甚至重合;下 3 对胸椎间孔所在平面下移到上位胸椎棘突和同名棘突之间。胸脊神经根解剖示意图见图 2A。

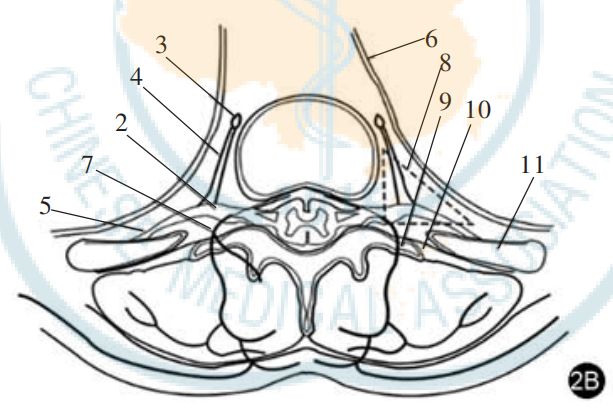

2. 椎间孔外口和正中线距离呈以下关系:中间部分胸椎间孔到正中线距离最小,向上或向下部分胸椎间孔到正中线渐远。胸椎间孔区域解剖示意图见图 2B。

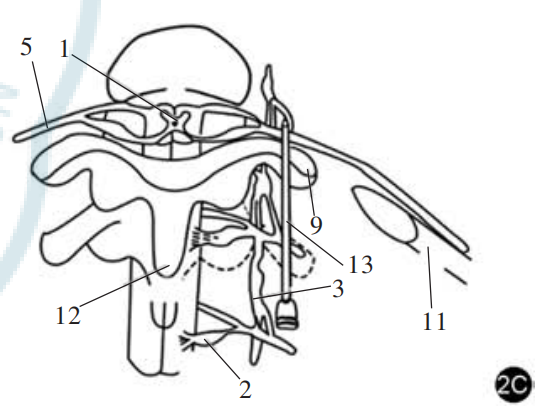

3. 椎间孔到棘突骨质尖的垂直距离呈下述关系:中间部分胸椎间孔离棘突尖最浅,向上或向下中间部分胸椎间孔距棘突尖渐深。通过以上可有助于穿刺点的定位以及估算穿刺的深度。胸脊神经根穿刺路径示意图见图 2C。

不管是横突定位法还是上位棘突定位法,可根据公式及 CT 三维重建所得出的经验初步确立穿刺旁开棘突的距离及穿刺的深度,且盲探法可通过阻力消失的感觉来协助穿刺。

随着影像学技术手段的进步,C 臂、CT、超声引导下行脊神经根阻滞的方法日渐成熟,不仅提高了穿刺治疗的效果,且大大降低了穿刺的风险。

二、无影像学引导阻滞方法

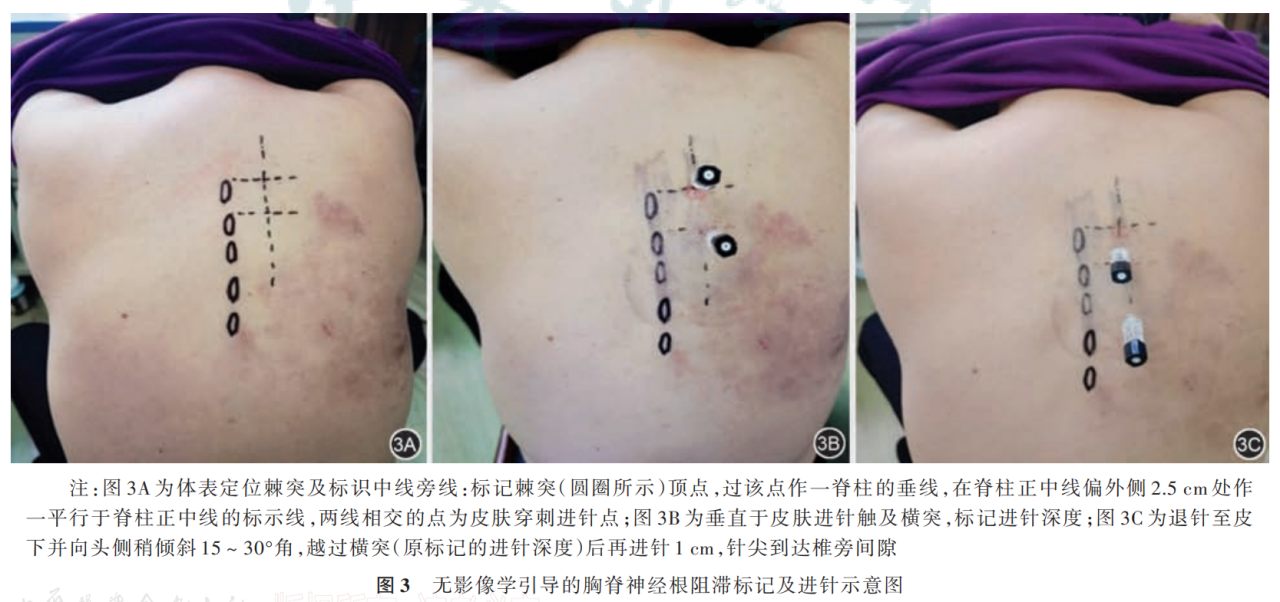

阻力消失法是无影像学引导胸脊神经根穿刺阻滞的经典方法。确定责任神经,并做好解剖标记后,患者取坐位或侧卧位。

首先确定并标记棘突顶点,过该点作一脊柱的垂线;然后根据患者体型,在脊柱正中线偏外侧 2.5~3.0 cm 处作一平行于脊柱正中线的标示线,两线相交的点为皮肤穿刺进针点。

常规消毒皮肤,使用 8~10 cm 细针,在相应穿刺点垂直于皮肤进针,并注意进针深度,不可盲目进针,以避免气胸和误入椎管内。

通常进针 3~6 cm 时可触及横突,此时,在穿刺针上标记进针深度,然后退针至皮下并向头侧稍倾斜 15~30°角,越过横突(原标记的进针深度)后再进针 1 cm,针尖穿过上位肋横突上韧带后可出现阻力减小,此时提示针尖进入椎旁间隙的脊神经根出口。见图 3。

三、影像学设备及神经刺激仪器引导阻滞

近年来,超声、X 线或 C 臂、CT、数字减影血管造影(DSA)、MRI 等影像学设备及神经刺激仪等定位仪器已在临床上广泛应用。选择性胸脊神经根阻滞多在一种或多种设备或仪器引导下完成。

与传统的体表定位下盲穿相比,它可以实现可视化、精准化、个体化阻滞,使得治疗效果更加确切,而且大大降低阻滞风险。胸脊神经的阻滞方法主要包括以下几种:

(1) 胸部硬膜外间隙神经阻滞术,单次或置入连续硬膜外导管行胸部硬膜外间隙神经阻滞,或者置入神经刺激器,进行脊髓电刺激治疗;

(2) 胸椎椎间孔神经阻滞术,胸部脊神经由各相应胸椎椎间孔发出,外口紧邻胸腔壁胸膜,空间狭小,药物在此处注射易进入椎管内硬膜外腔,可影响感觉、运动和交感神经纤维的功能;

(3)胸椎脊神经后支阻滞术,胸神经后支向后穿过由上下横突、内侧的关节突关节及外侧的肋横突上韧带围成的孔隙,分为外侧支和内侧支,应用影像设备导,同时应用神经刺激器定位行胸椎旁间隙穿刺,可以避免穿刺并发症,提高穿刺成功率;

(4) 胸交感神经节阻滞术,交感神经节多位于肋椎关节上的肋骨头韧带前缘,适用于带状疱疹和带状疱疹后神经痛、胸壁原发或转移性癌痛、手汗症、雷诺综合等;

(5)肋间神经阻滞术,肋间神经由胸神经前支组成,除 T1神经前支和 T12神经前支分别参与组成臂丛和腰丛外,其余均走行于相应肋间隙,T12神经前支走行于肋下,故称肋下神经。

1. X 线、C 臂机引导

X 线是在选择性神经根阻滞中最早使用的影像学引导技术,X 线定位下针尖位置明确,相比于盲穿极大地提高了穿刺的准确性及安全性。C 机,即 C型臂 X 光机,是为方便临床不同工作环境而改进的X 线扫描设备,由 C 型机架、X 射线球管、图像采集机、图像处理工作站等组成,主要用于各种手术中的造影、摄片等工作。

穿刺时以 X 线或 C 臂机进行引导,可以明确穿刺靶点及穿刺路径,实时或非实时下进行穿刺,并不断调整穿刺方向,最终使针尖到达穿刺靶点。胸脊神经根阻滞所采用的穿刺路径包括胸部硬膜外间隙、经椎间孔侧方、后方及经横突前后结节间穿刺等路径。但因其具有放射性、需要多次摄片等原因,近年来临床使用量有下降趋势。

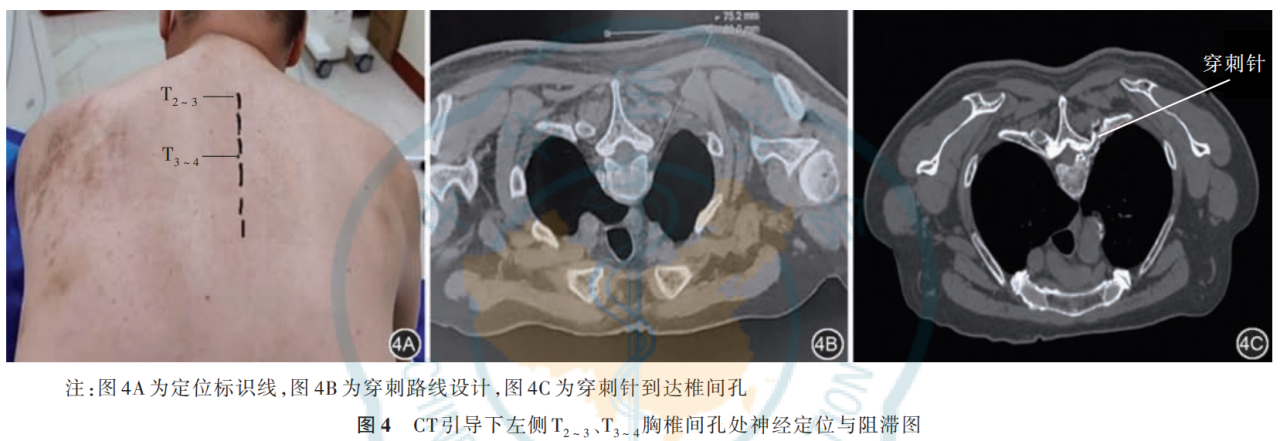

2. CT 引导

CT 引导是目前应用最成熟的影像诊断学精密检查技术之一,具有扫描时间快,图像清晰等特点。CT 相比于 X 线能够显示出主要的颈部血管及其他解剖结构,减少了并发症的可能,若同时进行 CT 扫描后三维重建,准确性及安全性可进一步提高。

CT 引导下穿刺精准,安全性高且创伤小,目前已成为微创治疗领域常采用的引导设备。CT 引导下胸椎间孔处神经定位与阻滞,见图 4。

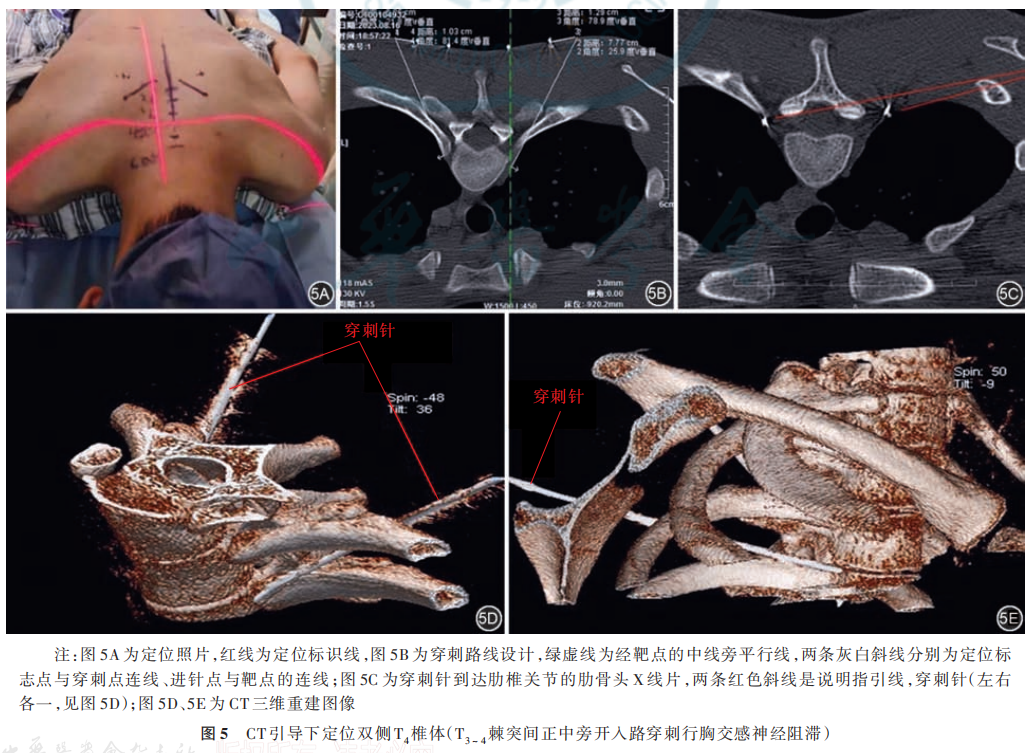

CT 引导下胸交感神经节定位与阻滞,见图 5。

3. DSA 引导

DSA 引导技术是由电子计算机进行影像处理的先进的 X 线诊断技术,是继 CT 之后,在 X 线诊断技术方面的又一重大突破,主要应用于全身血管疾病的诊断和治疗。

DSA 图像清晰、分辨率高,为观察血管病变、血管狭窄的定位测量、诊断及介入治疗提供了真实的立体图像,为各种介入治疗提供了必备条件。近几年来,它在介入诊疗、微创手术等领域应用越来越广泛。

例如将电极置入硬膜外腔的脊髓电刺激疗法,在 DSA 下操作更加便捷直观,将神经刺激器置入到预定区域,电极产生的微弱脉冲电流传至脊髓,阻断疼痛感觉向中枢传导,从而达到缓解疼痛的目的。DSA 引导下脊髓神经刺激器植入术(胸脊髓神经刺激),见图 6。

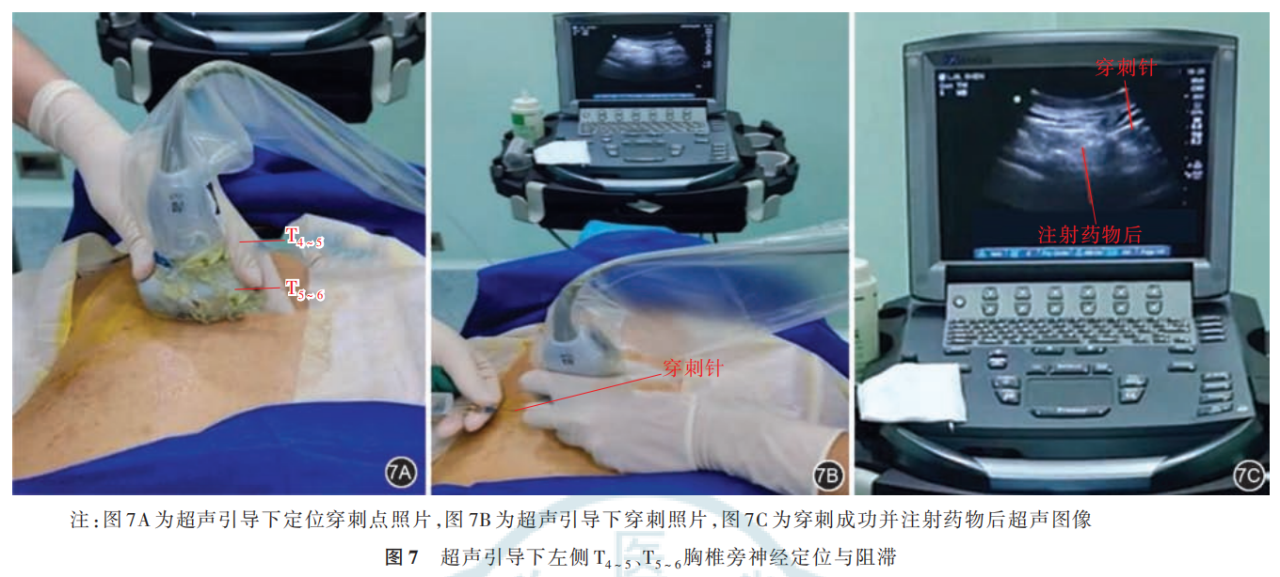

4. 超声引导

近年来,超声单独或联合引导实施的可视化神经阻滞、注射治疗和微创手术,已在疼痛诊疗中普及应用。超声能够辨认肌肉、韧带、血管、关节和骨性结构,甚至能够观察到细小的神经,与 X 线透视和CT 不同的是,超声对操作者和患者均不存在电离辐射,减少患者及医护人员的射线暴露,使其应用范围较广,尤其对于妊娠患者。

另外,超声具有实时观察的特性,能够监控穿刺入路及药液扩散范围。同时由于超声能够清晰观察到血管,故超声引导下穿刺可避免损伤重要血管、神经或局麻药误入血管等造成的并发症。在实用性方面,超声相较于 X 线和 CT,价格便宜,设备便捷,无需专门的检查室,性价比高。超声引导下胸椎旁神经定位与阻滞 ,见 图 7。

超声引导下肋间神经定位与阻滞 ,见图 8。

5. 神经刺激仪引导

神经刺激仪是利用电刺激器产生脉冲电流传送至穿刺针,当穿刺针接近混合神经时,就会引起混合神经去极化,而其中运动神经较易去极化出现所支配肌肉颤抽。这样就可以通过肌颤抽反应来定位,不必通过穿刺针接触神经产生异感来判断。通过与影像学引导技术结合使用可以更好地明确穿刺部位,增加阻滞的有效性。

6. MRI引导

MRI 引导下(磁共振导航)的选择性脊神经根阻滞,是在磁共振引导下的介入治疗方案,已在临床中逐渐应用。由于磁共振具有温度敏感性、多面成像能力、图像质量优越、无电离辐射等优点,MRI 引导在介入治疗中得到广泛认可。但因治疗费用高、穿刺材料昂贵等因素影响尚未大量使用。

疗效评估

对胸脊神经根阻滞疗效的判断,应根据阻滞的目的分别采取不同的评估方法,并在阻滞前后不同的时间点进行动态评估。

如果胸脊神经根阻滞用于辅助手术麻醉或术后镇痛,其效果的评估需要根据所用局麻药的种类、浓度以及阻滞频次选择评估时间点,通常应在阻滞后 10 min 至数小时或数日内进行多次评估,询问患者对阻滞区域的主观感觉(麻木、感觉迟钝),同时采用针刺法测定患者痛觉减弱或消失的节段以判定阻滞效果,也可采用视觉模拟评分(VAS)、数字评定量表(NRS)等量表评估患者疼痛缓解情况。

如果用于胸背、腰腹部疼痛疾病的治疗,则还需要采用以下多种方法与标准进行胸脊神经根阻滞疗效的评估。

一、疼痛程度评估

对胸脊神经根阻滞前后患者疼痛程度的评定,通常采用单维度疼痛强度评估量表,如 VAS 或NRS 进行评估,患者通过线段的长短(0~100 mm)或数字的大小(0~10)表达此刻所感受到的疼痛程度。

但疼痛受到患者生理、心理等多方面因素影响,临床也需要进行多维度分析,全面评估患者疼痛病情及生活质量。通常使用简化 McGill疼痛问卷(SF⁃MPQ)评定患者不同性质疼痛程度及情感状况。

使用欧洲五维健康量表(EQ⁃5D)、简明疼痛量表(BPI)评定患者整体健康功能状况。使用匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)评定患者睡眠情况。此外,患者胸脊神经根阻滞治疗前后所需镇痛药物种类及剂量的变化情况,也是常用于评定患者疼痛程度的标准之一。

二、疗效评估

1. 根据患者对疼痛症状的感受及对日常生活的影响评定疗效,分为 4 个等级:优效为无疼痛,不影响日常生活;良效为疼痛减轻,轻度影响日常生活;可效或差效为疼痛稍减轻,影响日常生活;无效为疼痛无变化甚至加重,严重影响日常生活。

2. 根据疼痛评分较基线(阻滞前疼痛评分)下降的程度评定疗效,分为 3 个等级:有效为疼痛评分较基线降低>50%;可效为疼痛评分较基线降低 30%~50%;无效为疼痛评分较基线降低<30%。此外,Adhikary 等认为,随着患者胸脊神经根阻滞后疼痛症状的改善,也可采用红外热成像热区改变及感觉阈值恢复情况判断疗效。

三、疗效评估时间

疗效评估是贯穿临床诊疗过程的一项常规工作,疗效评估时间应当依据所治疗的疾病与病情程度、神经阻滞的目的、所用神经阻滞药物的特性、神经阻滞的疗程(次数)等综合考虑。

多数文献报道,可于患者胸脊神经根阻滞治疗前及治疗后 1、3、7 d以及 1、3、6 个月时进行随访观察,针对患者疼痛情况、功能状况及药物使用情况进行综合评定。如果为慢性疼痛患者或疼痛病情反复,疗效评估则可延长至 12 个月以上。

胸神经根阻滞治疗的目标、疗程

一、治疗目标

可通过胸脊神经根阻滞方法治疗胸脊神经支配区域的疼痛,即通过阻断痛觉神经传导来达到减轻疼痛感。它具有减少炎症物质的生成、抑制受损感觉神经的异常放电以及阻止炎症因子向炎症区域迁移的作用。

所使用的 B 族维生素有助于髓鞘脂蛋白的生成,从而增强受损神经根的营养状况。利多卡因有助于打破神经病理性疼痛的恶性循环,并中断痛觉神经的传导途径。因此,神经阻滞技术能够通过外周和中枢两种机制来共同抑制疼痛的发生。经过治疗消除缓解患者病变区域疼痛,改善患者生活质量。

二、疗程

根据患者疼痛部位,选择疼痛最严重的脊神经根节段及椎旁向上 1 个节段,即可将抗炎镇痛液注入 2 个选择的节段,每个神经节段注药 5~10 ml(抗炎镇痛液配方推荐为 2% 盐酸利多卡因注射液 5 ml +3 mg 复方倍他米松注射液+1 ml 维生素 B12注射液+0.9% 氯化钠注射液至 20 ml),每 7~10 d 注射 1 次,3~5 次一个疗程,如果联合用药中有糖皮质激素,则每年使用不超过 5 次。

胸脊神经根阻滞的并发症及注意事项

一、并发症及防治

1. 出血

表现为局部瘀斑、肿胀、疼痛,主要因为穿刺损伤血管,或者与患者服用抗凝药物、凝血功能障碍等因素有关。可通过可视化引导精准操作、技术规范熟练来避免血管损伤。术后严密监测,有出血时应及时采取压迫、冷敷、创面止血处理,必要时予以输血治疗。

2. 局麻药中毒

多因局麻药误入血管所致,严格掌握穿刺针尖部位及局麻药浓度、容量及注药速度,注药前、中、后应回抽。如果出现任何症状,应立刻停止给药 ,并进行吸氧和抗惊厥等相应的对症治疗。

3. 神经损伤

神经根损伤,可能导致感觉异常、运动障碍等症状;神经丛损伤,可能导致相应区域感觉异常、运动障碍;神经干损伤,可能导致神经传导功能障碍,影响神经功能;神经节损伤,这可能会引发相关区域的感觉和运动功能的障碍,同时也可能导致自主神经功能的混乱。

4. 感染

患者可能会出现局部红肿、体温升高和疼痛,而在严重情况下,还可能出现全身性的感染症状。多由于手术过程中消毒不严格、术后护理不当、患者免疫力低下等。操作时应严格遵循无菌操作原则,加强术后护理,保持伤口清洁干燥。出现感染症状,应及时规范使用抗生素,必要时采取清创引流等治疗。

5. 气胸、血气胸

进针过深可刺破胸膜顶或肺尖导致气胸,刺破血管可致血气胸。

6. 全脊麻与高位硬膜外腔阻滞

因局麻药误入蛛网膜下腔或硬脊膜外腔所致。如果出现全脊麻或高位硬膜外阻滞的症状,应立刻采取支持呼吸和循环的措施,并在面罩下进行加压供氧;对于呼吸突然停止的患者,应立刻进行气管插管和机械通气;当出现低血压时,需要加速输液并使用血管收缩药物。

二、选择性胸脊神经根阻滞注意事项

1. 医师资质认定及审核,按手术分级规范操作,初学者或无资质者必须由有资质的上级医师带教。

2. 穿刺治疗时要严格遵循无菌原则防止穿刺部位出现感染,并做好应急准备,有条件的应在影像引导下进行。

3. 操作者应充分熟悉解剖结构,准确定位穿刺点,避免反复穿刺而损伤神经、血管及周围组织结构;避免穿刺过深或穿刺角度过大而刺破血管、硬脊膜、胸膜及肺组织导致血肿、气胸甚至严重并发症。

4. 操作之前必须停止抗凝剂使用,防止穿刺部位血肿、出血。穿刺时定位要精确,反复确认,防止穿刺针误入硬膜,注射药物时注意回抽防止药物误入血管以及脑脊液中造成药物中毒以及全脊髓麻醉。

5. 在注药过程中出现明显的疼痛、注药阻力突变或患者异常症状体征,均应立即停止注药,同时回抽并重新调整穿刺针位置,观察生命体征。

6. 治疗后患者可能会出现肌力减弱和感觉缺失,药物剂量浓度,要根据患者的自身状况作出适当调节,避免对神经造成不可逆性损伤。术后密切观察患者生命体征和手术区域,及时发现和处理并发症。

7. 指导患者正确地功能锻炼,促进修复。

8. 定期复查,评估治疗效果和诊疗准确率、有效率。

上述各项内容的推荐等级,不推荐理由

一、胸脊神经根阻滞的药物选择

1. 局部麻醉药推荐使用酰胺类局麻药进行胸脊神经根阻滞(推荐等级:Ⅰ⁃A);

可以根据手术或镇痛治疗具体时间选择盐酸罗哌卡因或盐酸利多卡因。为了延长镇痛效果,推荐使用胸椎旁局部置管泵注局麻药(推荐等级:Ⅱ⁃B)。

2. 糖皮质激素

推荐使用地塞米松棕榈酸酯和复方倍他米松注射液(推荐等级:Ⅱ⁃A)。

不推荐使用大颗粒糖皮质激素,例如曲安奈德,用于胸脊神经根阻滞。

3. 阿片类药物

在围手术期,可以使用阿片类药物联合局麻药进行镇痛治疗(推荐等级:Ⅱ⁃C)。

4. 右美托咪定

在围手术期,可以使用右美托咪定联合局麻药进行镇痛治疗(推荐等级:Ⅱ⁃C)。

5. 臭氧和神经毁损用药

关于臭氧和神经毁损用药在胸脊神经根阻滞中的应用,目前存在争议(推荐等级:I)。有研究认为,在脊神经根周围注射臭氧或神经毁损用药并不能使患者获益,甚至可能产生严重的不良反应。

二、关于射频在胸脊神经根阻滞中的应用

推荐使用脉冲射频或连续射频进行胸脊神经根阻滞(推荐等级:Ⅱ⁃A)。

理由:由于射频的作用范围局限,除了热效应外,还有局部的电场效应,可以有效阻滞脊神经根的痛觉传导;同时,可以避免药物因局部扩散所带来的不可控作用。

三、关于胸脊神经根的阻滞方法

1. 无影像学引导阻滞:推荐等级:Ⅲ⁃C。

理由:即使最熟练的临床医生,在没有影像学引导的情况下,使用体表定位和阻力消失法等进行穿刺,也存在一定的风险。

2. C 臂机或 DSA 引导阻滞:推荐等级:Ⅲ⁃C。

理由:对于胸段脊神经根阻滞,由于有肋骨遮挡,胸椎间孔的暴露并不容易,而且 C 臂机和 DSA 均无法显示胸膜,综合考虑到其放射性,所以 C 臂机或DSA 引导仅作为备选方案。

3. CT 引导阻滞:推荐等级:Ⅱ⁃B。

理由:CT 可以清晰的显示胸椎间孔处的神经定位,显著提高了穿刺的准确性。但是由于 CT 扫描缺乏连续性,并没有显著减少穿刺的相关风险,而且使患者长时间暴露在大剂量的射线下本身即存在一定的损伤。只有在需要进行非常精确的定位时,推荐使用 CT 引导。

4. 超声引导:推荐等级:Ⅰ⁃A。

理由:尤其推荐使用平面内超声引导的方式进行穿刺。由于超声可以辨认肌肉、韧带、血管、关节和骨性结构,甚至能够观察到细小的神经,同时可以实时观察到穿刺针的进针路径,有效避开重要的解剖结构,而且没有辐射,因此在近年的临床试验中有大量关于超声引导下胸脊神经根阻滞的研究。

5. MRI引导:推荐等级:Ⅳ⁃C。

理由:虽然有 MRI引导神经阻滞的病例报道,但是由于费用过高难以广泛开展,而且同样无法实时显示穿刺针的位置。

6. 神经刺激仪引导阻滞:推荐等级:Ⅱ⁃B。

理由:神经刺激仪结合影像学引导可以更好的明确神经阻滞的部位,但是有些时候为了寻找肌肉颤搐或患者的异感,可能需要反复穿刺,反而增加了损伤其他重要的脏器的潜在风险。