顽固性肱骨外上髁炎(俗称“网球肘”)是临床常见的棘手问题,桡侧腕短伸肌腱(ECRB)是其主要受累组织。对于保守治疗无效且症状持续6-8个月以上的患者,手术干预是实现持久症状缓解的有效手段。该病变的手术治疗也从切开清理的Nirschl术式逐渐发展为关节镜下清理的Baker术式,尽管目前具体手术方式尚未形成统一共识,但病变组织的精准切除仍是治疗成功的关键。河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院)郑州院区肩肘外二科张川团队采用肘前侧内外双入路观察操作方式镜下清理治疗该疾病,外侧入路观察精准定位肱骨小头赤道线,通过赤道线界定清理范围,实现病变组织的靶向切除,避免健康组织过度清理或病变残留清理不足。该技术已发表于SCI收录期刊《Arthroscopy Techniques》(原文链接:https://www.arthroscopytechniques.org/article/S2212-6287(25)00431-1/fulltext),为顽固性肱骨外上髁炎的微创治疗提供了新的技术范式。本文将介绍这一肘关节镜技术操作的要点及其核心优势。

一、技术操作要点分步解析

1. 适应证与术前规划:严格筛选病例

本技术适用于经保守治疗6-8个月无效的顽固性肱骨外上髁炎,压痛及病变范围局限于桡骨头中线前方的患者。相对适应证包括术前超声证实存在尺神经前脱位或内侧肱三头肌弹响的病例(可在建立内侧关节镜入路前通过开放切口显露尺神经)。

禁忌证包括:病变及压痛范围广泛累及指总伸肌腱后方和桡骨头中线后方的患者。

操作关键:术前需在患者清醒状态下精准标记压痛区域,结合超声检查明确病变范围,严格把控手术适应证与禁忌证。

2. 麻醉与体位:优化操作空间

采用全身麻醉或神经阻滞麻醉,患者取侧卧位,上臂近端扎充气止血带,放置于臂托上。麻醉前患者清醒时,标记提示病变位置的压痛区域;无菌铺单后标记肘关节解剖标志及计划入路(图1)。

操作关键:肘关节保持90°屈曲位,确保臂托稳定支撑患肢,止血带压力及充气时间需严格遵循手术规范,避免并发症。

图1 侧卧位右肘关节视图(A) 麻醉前,识别桡骨头和肱骨小头,标记桡骨头赤道线(黑色虚线)前方的压痛区域(黑色椭圆圈)及计划前外侧入路(红色箭头);(B) 上肢驱血、止血带充气后,标记鹰嘴、肱骨内上髁、尺神经及计划前内侧入路(红色箭头);(C) 通过后外侧“软点”向关节腔内注射约20mL生理盐水扩张肘关节;(D) 首先建立前外侧入路,插入镜鞘和鞘芯。(P:近端;D:远端;M:内侧;L:外侧)

3. 入路建立:双入路的精准构建

前外侧入路:位于肱桡关节正前方,肘关节屈曲90°时,在肱骨外侧柱远端与桡骨头形成的前外侧“软点”处可触及。

后外侧入路:位于外上髁、鹰嘴和桡骨头形成的三角形中心,作为初始关节扩张的入路。通过该入路向关节腔内注射约20mL生理盐水扩张关节。在前外侧入路处做切口,插入镜鞘和鞘芯,朝向冠状突和滑车内侧半方向(图1D),突破关节囊后更换为4.0mm 直径30°关节镜镜头进行镜检,观察滑车、冠状突、滑膜及关节囊有无病变(图2)。

前内侧入路:采用“由内向外交换棒”技术建立。将关节镜沿滑车推向前内侧肘关节囊,并进一步穿过囊壁和旋前屈肌肌群,此时内侧体外可观察到皮下镜头前端红色发亮区域(图3A)。移除关节镜,保留镜鞘,插入鞘芯,鞘芯尖端顶出皮肤处用手术刀做切口,将镜鞘和鞘芯自关节内向皮外穿出皮肤建立前内侧入路(图3B)。用交换棒替换鞘芯,将关节镜和镜鞘转移至新建立的前内侧入路(图3C、D),关节镜回撤至关节内,从内侧视角镜检肘关节前外侧室(图3E)。

操作关键:入路建立时需避开重要神经血管结构,前内侧入路由内向外穿刺时需确保关节镜紧贴滑车推进,与肘前内侧神经血管组织保持安全距离;切口长度仅需容纳器械通过即可,避免过度损伤软组织。

图2 侧卧位右肘关节前外侧入路关节镜视图(A) 首先建立前外侧入路,从外侧视角观察滑车(TR)和冠状突(CP)有无病变;(B) 将关节镜沿滑车推向内侧肘关节囊(红色圆圈标示),进一步穿过囊壁和屈肌旋前肌群。(M:内侧;L:外侧;MC:前内侧关节囊。)

图3 侧卧位右肘关节后方视图(A) 由内向外交换棒技术建立前内侧入路采用,关节镜沿滑车前缘穿过内侧肘关节囊和屈肌群后,内侧可见皮下红色发亮区域;(B) 保留镜鞘,用鞘芯替换关节镜,在鞘芯顶端皮肤处做前内侧入路切口(红色箭头),将镜鞘和鞘芯向内侧穿出皮肤;(C、D) 用交换棒替换鞘芯,将关节镜和镜鞘转移至新建立的前内侧入路(红色箭头);(E) 用关节镜替换交换棒,可回撤至关节内,通过前内侧入路从内侧视角观察肘关节前外侧室病变。(P:近端;D:远端;M:内侧;L:外侧。)

4. 病变精准切除:靶向清除病灶

通过前内侧入路从内侧视角仔细检查肘关节前外侧室的外侧部分,包括肱骨小头、桡骨头及覆盖桡侧伸肌群的前外侧关节囊。通过前外侧入路交替使用刨刀和射频清理外侧囊和桡侧腕短伸肌(ECRB)。

为验证切除范围,在关节内留置交换棒,将关节镜转移至前外侧入路检查肱骨小头赤道线前方有无残留组织。肘关节保持90°屈曲位(屈伸时肱骨小头暴露部分不同,影响赤道线定位),将光缆向远端转动使关节镜朝向近端(红色圆圈),获得肱骨小头外侧轮廓的正位图,确认正确的赤道线(图5)。用针头经皮标记赤道线前方的残留组织,将关节镜转回前内侧入路,从内侧视角进一步切除标记处组织(图6)。必要时重复该步骤,确保病变组织精准完整切除并保留外侧副韧带尺侧束。

操作关键:切除过程中需肘屈曲90°位下自外侧入路观察肱骨小头外侧面,光纤对向近端,镜头30°面尽量平行肱骨小头外侧面以获得其外侧面的正位像,这样可以精准确认肱骨小头赤道线这一解剖标志,赤道线之前就是ECRB组织和少部分指总伸肌腱组织,避免过度切除指总伸肌后方组织及外侧副韧带;器械操作轻柔,防止医源性软骨损伤;通过双入路交替观察,确保无病变组织残留。

图4 右肘关节前内侧入路关节镜视图(A) 首先检查肱骨小头(CA)、桡骨头(RH)和外侧囊(LC)下表面,前外侧关节囊囊完整但可见轻微类线性撕裂,按Baker病变分类大致可定为Ⅰ型(囊壁完整);(B) 通过刨刀(MS)切除部分外侧囊,暴露下方的桡侧腕短伸肌(ECRB);(C) 切除表层肌腱组织后,可见桡侧腕短伸肌内的血肿病变(红圈);(D) 切除桡侧腕短伸肌起点及血肿病变组织,但由于肱骨小头遮挡,从内侧视角无法观察到肱骨小头赤道线,故无法验证切除是否完整。(A:前方;P:后方;CA:肱骨小头;RH:桡骨头;ECRB:桡侧腕短伸肌。)

图5 侧卧位右肘关节后方视图及肱骨小头外侧面关节镜视图(A、B) 肘关节屈曲90°时,用针头(NE)经皮标记赤道线前方的残留组织;光纤转向近端时可看到较多桡骨头和肱骨小头关节面,可能导致赤道线(红色虚线)定位前移;肱骨小头医源性软骨损伤(蓝色椭圆圈),该损伤从内侧入路无法观察到,仅从前外侧入路可见;(C、D) 光缆转向远端,使关节镜镜头30°面(红色圆圈)可正对肱骨小头侧面,可获得肱骨小头外侧面的正位图像,此时可确认正确的肱骨小头赤道线(白色虚线);(E、F) 肘关节伸展时可见肱骨小头显露较多,屈曲时可见肱骨小头显露较少,若肘关节屈曲角度未保持90°,则赤道线定位准确性同样会受影响。(P:近端;D:远端;M:内侧;L:外侧;A:前方;P:后方;CA:肱骨小头;RH:桡骨头。)

图6 肱骨小头外侧残留组织切除的关节镜视图(A) 关节镜朝向近端时,标记肱骨小头外侧位于赤道线(白色虚线)前方的残留组织(白色虚线圆圈);(B) 将关节镜转回前内侧入路,从内侧视角可隐约看到标记针头尖端(白色圆圈);(C) 再次通过前外侧入路插入射频(RP),切除针头尖端前方的残留组织;(D) 关节镜转回前外侧入路复查切除完整性,此前位于赤道线(白色虚线)前方的残留组织(白色圆圈部位)已完整清除,赤道线后方组织基本保留完整。(P:近端;D:远端;M:内侧;L:外侧;A:前方;P:后方;CA:肱骨小头;RH:桡骨头。)

5. 术后方案:加速功能恢复

手术结束后缝合入路切口,应用敷料包扎。术后第1天开始肘关节活动度训练,疼痛控制在可耐受范围内。患者可在疼痛允许的情况下恢复日常活动,通常建议术后6周内重返工作岗位。

操作关键:术后康复训练需循序渐进,避免过早负重或剧烈活动;密切观察切口愈合情况,及时处理可能出现的并发症。

二、技术核心优势与注意事项

1. 核心优势

双入路可视化,切除精准性高:前内侧与前外侧入路可交替作为观察和工作入路,通过前外侧入路获得肱骨小头外侧轮廓的直视图,精准定位赤道线,避免健康组织(LUCL和EDC)过度切除或病变组织残留。

兼顾关节内病变处理:关节镜下可同时检查并处理肘关节内合并病变(如滑膜增生、软骨损伤等),减少二次手术风险。

微创创伤小,恢复快:仅通过两个微小切口完成手术,软组织损伤小,术后疼痛轻,患者可早期开展康复训练,恢复时间较开放手术显著缩短。

安全性高:术中清晰辨识关键解剖结构(如尺神经、外侧副韧带等),降低医源性损伤风险。

2. 技术要点与误区

技术要点:前内侧入路采用由内向外技术,关节镜沿滑车向内侧推进,与前内侧正中神经和肱动静脉保持安全距离;前内侧入路切口时需将鞘芯紧贴皮肤,减少前臂内侧皮神经损伤风险;前外侧入路可交替作为工作或观察入路,该入路观察有助于赤道线前方病变的精准清创;关节镜镜头30°面指向近端并保持肘关节90°屈曲是正确定位赤道线的关键;器械操作轻柔,防止医源性软骨损伤。

常见误区:关节镜镜头30°面指向远端导致肱骨小头赤道线定位错误性前移;经验不足的术者切除不彻底,残留病变组织增加复发风险;过度切除指总伸肌后方及外侧副韧带组织,影响肘关节稳定性。

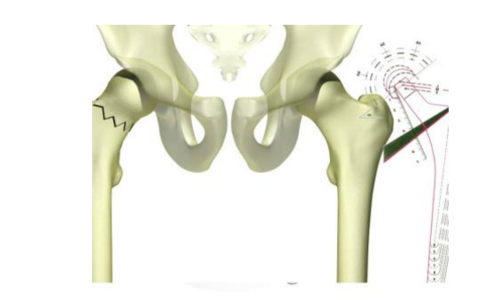

图7 ECRB起点和走行,赤道线(黑色虚线)的位置和清理范围(红色虚框)

总结

桡侧腕短伸肌起点位于肱骨小头关节中线与上缘之间、肱骨外上髁远端的菱形区域(图7),其清理术是治疗顽固性肱骨外上髁炎的标准术式。关节镜下桡侧腕短伸肌切除已成为成熟的治疗手段,与开放手术相比,具有关节内视野好、术后康复快的优势。既往研究表明,关节镜手术在疼痛缓解和功能恢复方面与开放手术疗效相当,且可同时处理关节内病变。本技术通过前外侧入路直视观察,准确定位肱骨小头赤道线,以该解剖标志为界进行病变切除,既避免了切除不足有残余,同时避免了过度清理导致伸腕无力和肘关节不稳,有效解决了上述问题。双入路的灵活切换确保了病变切除的精准性和彻底性,同时最大限度保护了正常组织结构。

总之,肘关节镜下双入路可视化精准切除技术是治疗顽固性肱骨外上髁炎的安全有效方法,通过明确的解剖标志引导和微创操作,在保证疗效的同时降低了并发症风险,值得临床推广应用。

作者介绍

张 川

河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院)郑州院区肩肘外二科主任

副主任医师 硕士研究生导师

专业方向肩肘骨创伤、肩肘关节镜和关节置换

韩国Ewha大学肩肘外科专业国际访问学者,比利时鲁汶大学创伤骨科AOTrauma Fellow,巴黎Hartmann医院运动医学和关节镜访问学者,美国梅奥医学中心访问学者、华盛顿安德森骨科研究院访问学者

学会任职:

中国医疗保健交流促进会肩肘工作委员会委员

中国医师协会骨科分会肩肘外科工作委员会委员

中国医师协会运动医师分会健康科普专委会委员

中华医学会运动医疗分会上肢学组青年委员

中华医学会骨科分会青年委员会(YCOA)运动医疗分会委员

中国骨科菁英会运动医学专业委员

中国中医药研究促进会骨科微创专委会委员

中国研究型医院协会肩肘委员会委员

SICOT中国肩肘外科委员会委员

-END-

声明:本文为原创内容,作者<张川>,版权归原作者所有,仅用于学习交流,未经授权禁止转载