病例1

女,57岁,反复晕厥5年,晕厥发作非常频繁,有时站立说话几分钟即出现黑曚,甚至晕厥,直立倾斜试验阳性。

病例2

周某,女,48岁,已婚,职员,大学文化,反复心悸、黑矇10余年,加重1月,每日发作2-3次,多于餐后发作。进餐时感心悸、黑矇,随即意识丧失、碗筷脱落,数秒后恢复如常。动态心电图提示:窦性心律。平均心室率88次/分。最快心室率142次/分,最慢心室率60次/分;2.0秒以上RR间歇共23次,其中6次大于3.0秒,均见于白天,2次大于4.0秒,分别发生于10:05、12:53,均为高度AVB,呈5:1-8:1下传心室,最长4.7秒。一周后复查结果同前基本一致。

这类病人应如何诊断,如何处理,有什么区别,是药物还是起搏器?应该做哪些检查呢?

神经介导性晕厥(Neurally Mediated Syncope,NMS)包括:

血管迷走性晕厥

颈动脉窦晕厥

血管迷走性晕厥的特殊类型:阵发性房-室传导阻滞

血管迷走性晕厥

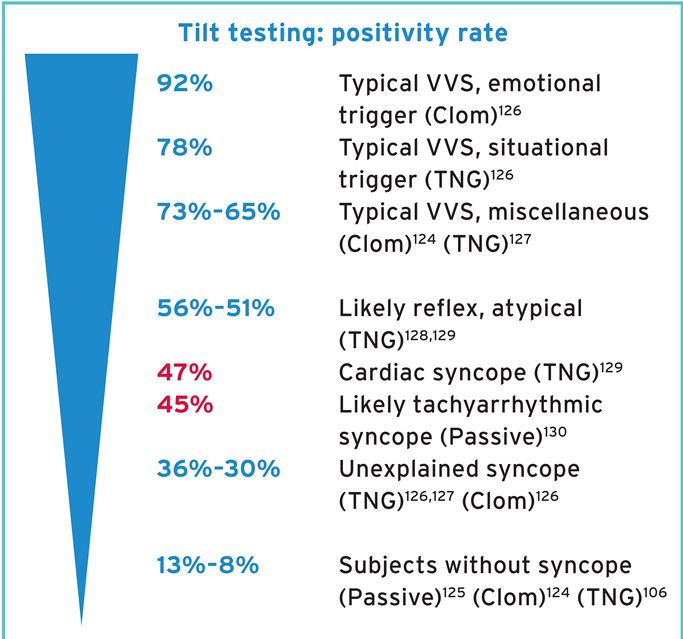

1通过直立倾斜试验分型:VASIS分型

1、混合型(VASIS-1)

血压/心率均降低,血压降低在心率降低之前,心室率不低过40次/分 。

2、心脏抑制型(VASIS-2)

2A:无心脏停搏 心率降低,心室率持续低于40次/分>10s 血压可以在心率降低之前降低;

2B:伴心脏停搏 心脏停搏>3s,血压同时或在心率降低之前降低(可能掩盖了心脏停搏)。仅占1.2-6.6%,年轻人多,重复诱发率36%,常伴自发心脏停搏 。

3、血管抑制型(VASIS-3)

晕厥发生时,血压低于80mmHg,心率峰-谷变化<10%。

2治疗方式选择

1. 传统基于直立倾斜试验选择

既往我们根据直立倾斜试验结果来区分为心脏抑制型和非心脏抑制型,以此来选择治疗方式,主要治疗方式为植入心脏起搏器,即阳性患者植入心脏起搏器。

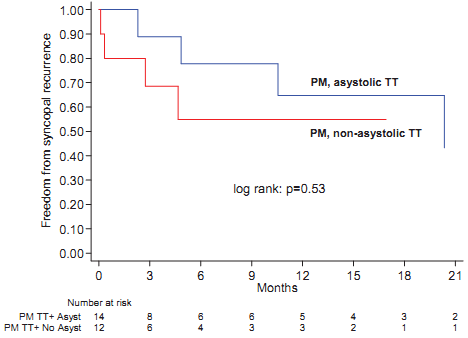

然而有一项随机对照试验,基于直立倾斜试验结果将心脏抑制型和非心脏抑制型两种病人均植入双腔起搏器,随机双盲分为二组,其中一组关闭起搏器来观察晕厥发作,结果提示心脏起搏获益无显著差异。

2. 基于心电图心脏停搏选择起搏治疗

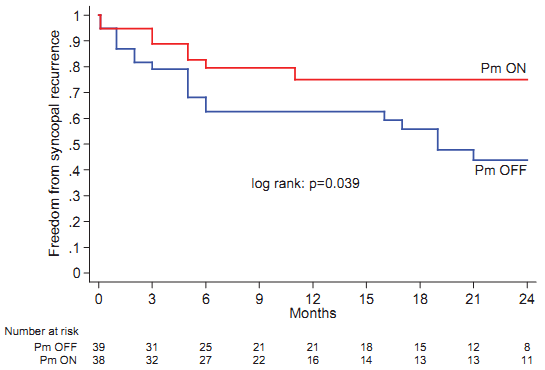

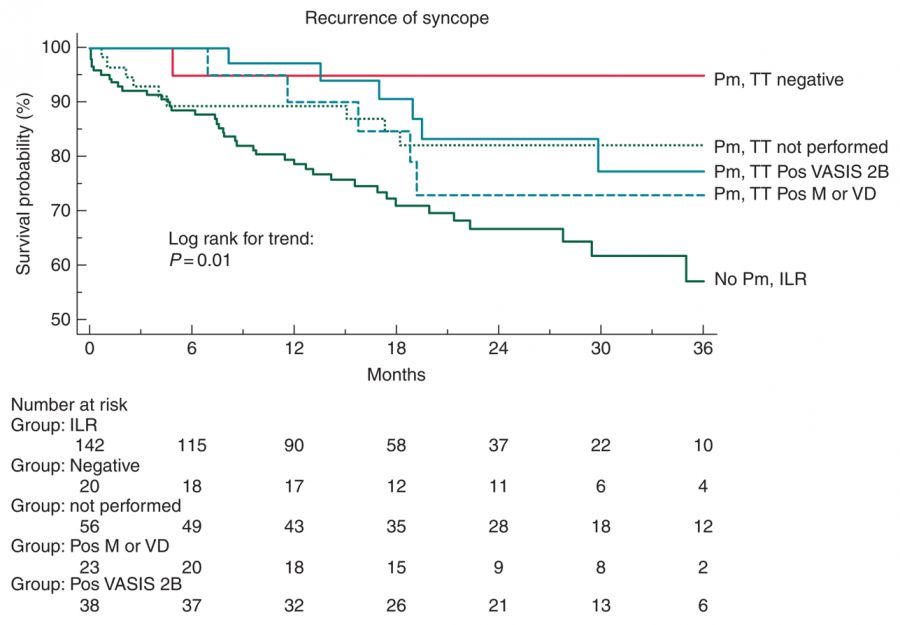

ISSUE-3研究:对血管迷走性晕厥病人植入 loop recorder以长期记录其心电活动,观察晕厥发作时的心电活动或无晕厥发作但有明显的心脏停搏,对这种病人选择进行起搏治疗。

随机双盲分组后,随访2年,结果提示2年晕厥发生率:起搏器关闭组57% vs 开启组25%。

说明:DDD起搏器治疗对反复发作并伴严重心脏停搏的40岁以上NMS患者效果显著 (绝对危险降低32%、相对危险降低57%)。

值得一提的是,ISSUE-3亚组分析:有心电图心脏停搏而直立倾斜试验阴性的NMS患者,起搏治疗获益最大。

心脏起搏对心电图或ILR证实有心脏停搏,但TT阴性的NMS患者具有显著效果;

相反,被ILR证实有自发心脏停搏、但TT阳性的NMS患者,本研究未能证明起搏治疗有效;

本观察属意外发现,亟待其它研究予以进一步明确。

为什么直立倾斜试验阴性反而效果好?

大致的解释:

直立倾斜试验会激发迷走神经反射,迷走神经抑制心率和血压,在试验过程中,心率和血压的下降先后顺序实际上无法控制的,也许这次是心率抑制在先下降,下次就是血压抑制在先,而自然状态下才是患者真实的情况。

如果患者试验时总表现为心脏抑制,那自然状态下也应该是心脏抑制,如果直立倾斜试验就能诱发其心脏、血氧抑制,此类病人对迷走神经反射亢强的,植入起搏器只能解决心脏这一小部分问题,而对于血管问题没有作用,所以此类病人的效果反而不如直立倾斜试验阴性的病人。

另一项研究(SUP 2)也得出上述同样结论

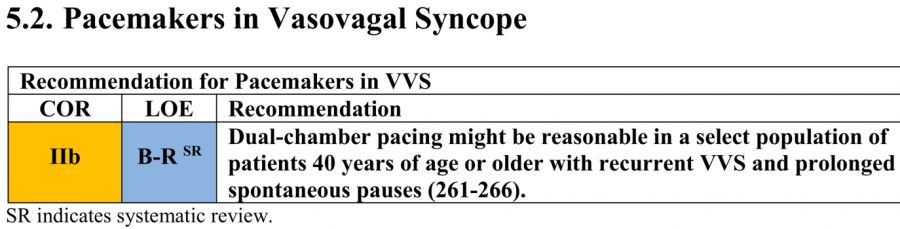

3. 指南推荐

大量观察性和RCT研究已对起搏器预防VVS的有效性进行测评;越来越清楚,根据临床自发晕厥时是否存在“心脏停搏”来选择病人十分重要,结合TT阴性可提高起搏治疗的反应性,这是因为TT(直立倾斜试验)阳性常提示存在血管抑制可能,即混合型(既有心脏抑制也有血管抑制)。

2017年美国晕厥指南建议:对于40岁以上,VVS反复发作和心脏停博时间较长的患者,双腔起搏可能是合理的。

3VVS的治疗

VVS除上述双腔起搏器植入治疗之外,新的进展为心脏神经节消融治疗。

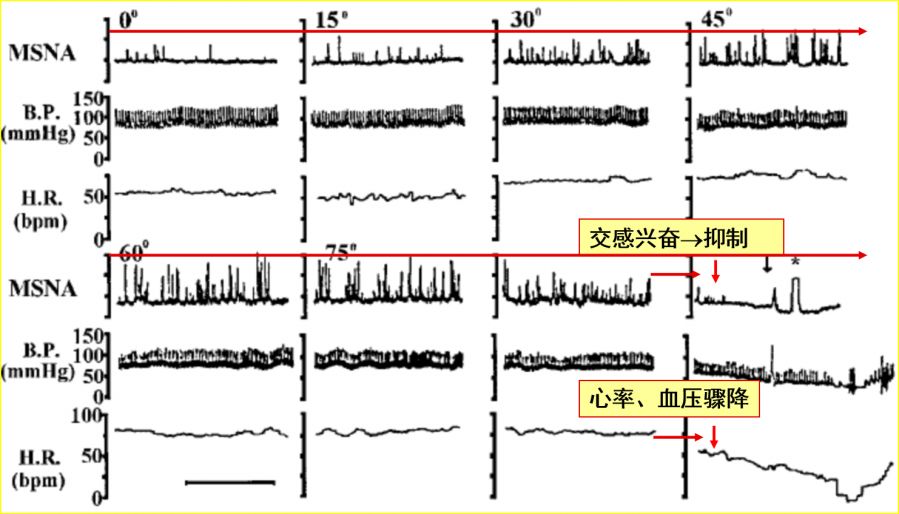

了解这个治疗首先要了解VVS的机制:

人体在长久的站立、行走后,大量的血会储存在人体“血池”——下肢的静脉中,此时回心血量减少,左心就会在交感兴奋下强力收缩,导致左心室后壁压力感受器兴奋,压力感受器传导到脑干引发迷走神经兴奋,之后心率、血压下降,引起VVS。

VVS患者TT时腓肠肌交感信号与心率、血压变化

根据VVS的发生机制,如果能够把心脏的这种神经的传入或者脑干对心脏的迷走神经传出进行修饰的话,是否可以改善VVS的发作呢?

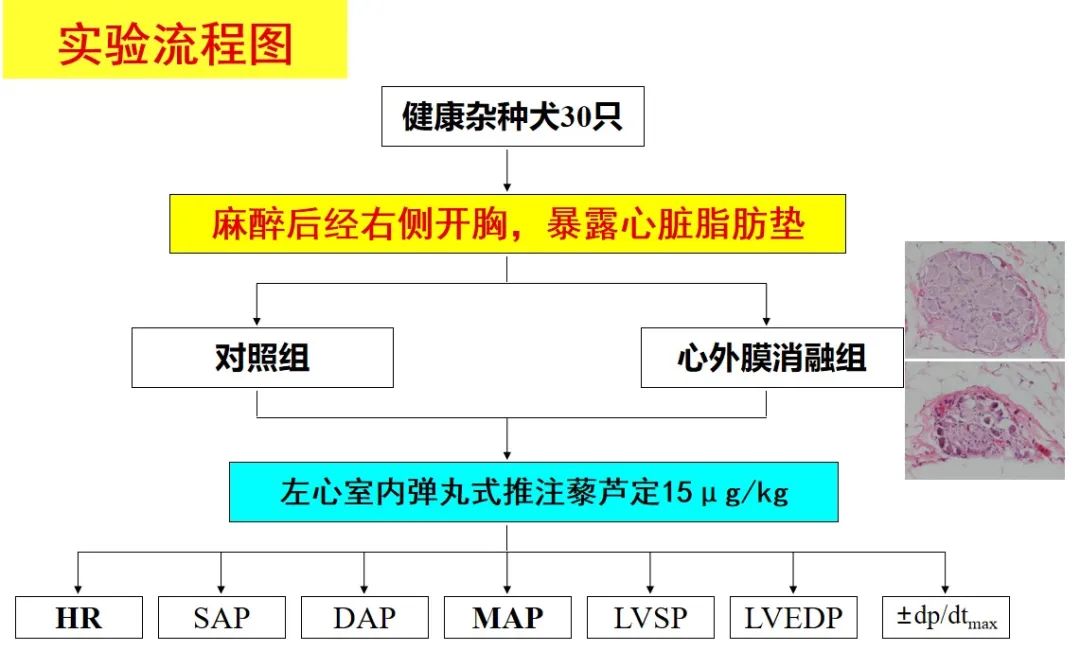

廖主任团队设计了动物试验

为什么暴露心脏脂肪垫?

脂肪垫内有非常丰富的心脏神经,包括迷走及交感神经,而这些神经就是脑干与心脏之间传导的中继站。

中继站如果被破坏或改良会得到什么结果呢?

如何兴奋神经节?

藜芦定,藜芦定注射到犬的左心室强烈兴奋左心室后壁压力感受器,压力感受器将信号传入到脂肪垫内的心脏神经节

再通过神经节传入到脑干,此时犬就会出现血压下降、心率减慢类似于血管迷走性晕厥发作的表现。

将犬的心脏神经节通过消融去除一部分之后,是否会减弱这种反射?

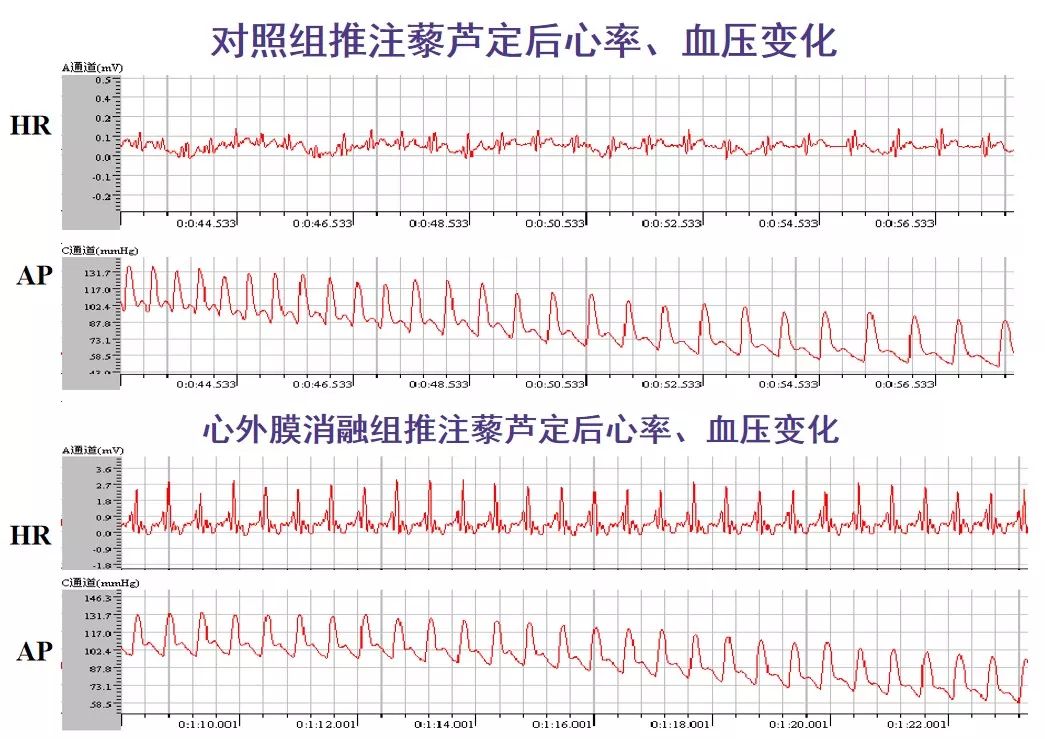

对照组心率、血压抑制;

射频消融组(去除部分心外膜神经节)心率无明显变化,血压稍有下降。

试验结果

藜芦定引起的BJR可显著抑制犬的心率和血压,提示BJR是VVS的重要机制;

射频消融犬脂肪垫可明显消弱藜芦定—BJR导致的心脏抑制,但对其血管抑制似无明显作用,提示射频消融GP可能是防治心脏抑制型VVS的有效方法。

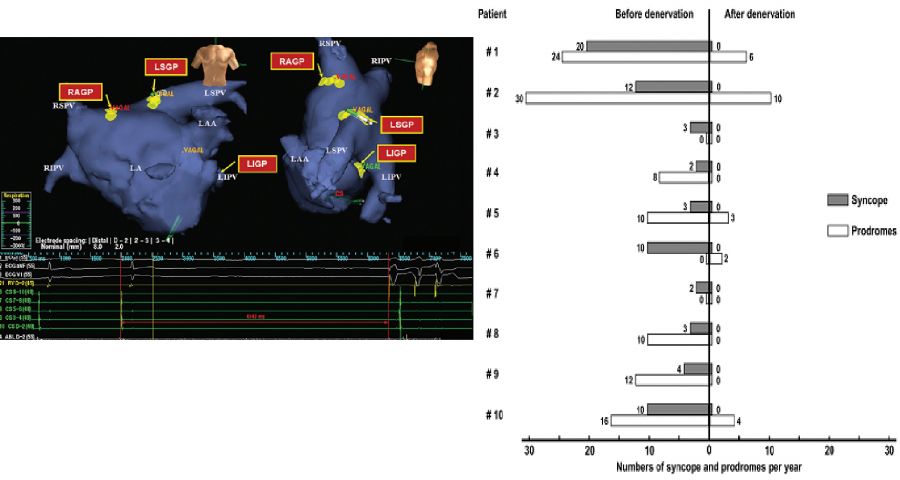

左心房心脏神经节的射频改良治疗

手术类似于房颤射频消融,导管穿刺房间隔送到左心房,可以解剖性的找到在左上肺静脉和左心耳之间附着的一个很大的心脏神经节,在此进行射频加热,热透过左心房壁传入脂肪垫内神经节,此时神经节受到刺激导致心率、血压下降,通过几次透热治疗之后,将心外膜部分神经节破坏、修饰。

手术完成后可以进行直立倾斜试验及硝酸甘油激发试验观察疗效。

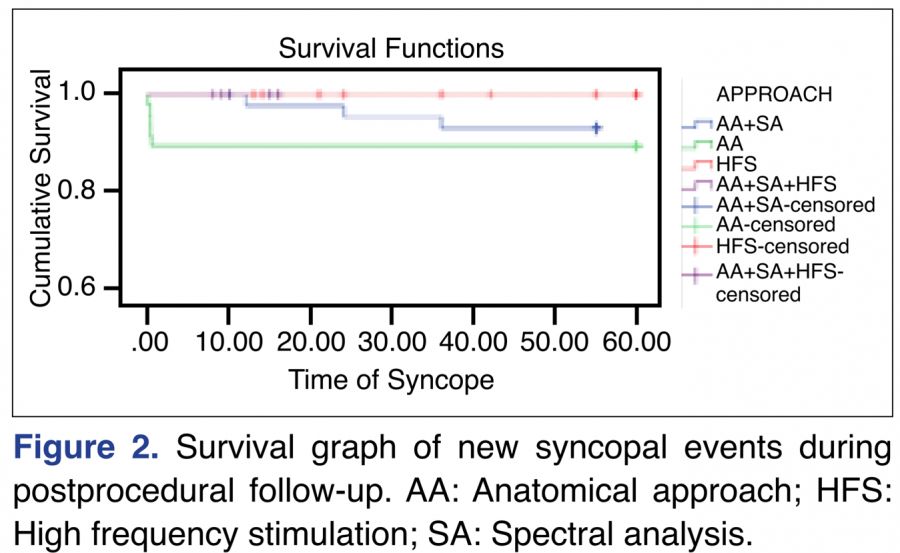

↑↑北京阜外医院姚燕教授也做了同样类似的手术,例数更多一点,手术后大多数病人晕厥发作明显受到抑制

↑↑一位土耳其专家对在全世界所进行的这种类似治疗的荟萃分析结果显示患者生存治疗明显改善

因此,消融治疗尽管还没有写入指南、专家共识,相信未来会有越来越多的证据证明这是一种可行的选择。

阵发性房-室传导阻滞

也称为血管迷走性晕厥的特殊类型。

很多同仁可能会把阵发性房室传导阻滞当作一个严重的心脏的问题,所以对于很多第二个病例的病人会选择或推荐进行起搏器的治疗。实际上,年轻人的阵发性房室传导阻滞,有一种非常重要的原因,即迷走反射性的阵发性传导阻滞。

房室传导阻滞分内源性和外源性。

阵发性房室传导阻滞分类

1. 内源性为房室结或希氏束有问题,为器质性,常见于老年人、器质心脏病患者,首选起搏器治疗。

2. 外源性主要是迷走反射性房室传导阻滞,常见于年轻人、没有器质心脏病的者,检查心电图或动态心电图/holter-recorder,可发现典型特征——发作时,首先出现迷走反射,心率减、PR间期延长、之后出现P波脱落,N个脱落构成高度传导阻滞、心脏停搏。

这种情况可根据病人情况,有条件的选择射频消融治疗,在国内外也有此类病例的治疗结果,随访结果均良好。

小结

与药物和起搏器疗法不同,GP消融试图根治内源性心脏自主神经系统的障碍;

局灶或扩大消融迷走神经节可能是潜在起搏器替代疗法;

当然,这个方法还需要更多观测,更大样本的随机对照研究。

那么文中开头的两个病人分别属于那种晕厥,应该如何治疗?结果请查看视频课程,廖德宁主任《神经介导性晕厥诊疗进展》。

1

本文为好医术案例课 廖德宁主任《神经介导性晕厥诊疗进展》部分内容整理而成,教授讲的更全面详细完整,想了解更多内容,请至好医术APP案例课板块观看完整视频。

参考资料

1.Brignole M et al. New classification of haemodynamics of VVS: beyond VASIS classification. Analysis of the pre-syncopal phase of TT without and with nitroglycerin challenge VVS International Study. Europace 2000; 2: 66-76.

2.Deharo JC, An ILR study of highly symptomatic vasovagal patients: the heart rhythm observed during a spontaneous syncope is identical to the recurrent syncope but not correlated with the TTT or ATP test. JACC 2006; 47: 587-93.

3.European Heart Journal 2018;39:1883–1948

4.Circ Arrhythm Electrophysiol. 2014;7:10-16

5.Circulation. 2012;125:2566-2571.

6.Shen W-K, et al. 2017 ACC/AHA/HRS Syncope Guideline: Executive Summary

7.XIA Y, LIAO DN J Cardiovasc Electrophysiol,2011;22:573-578

8.Yao Y et al: Circ Arrhythm Electrophysiol. 2012;5:279-286

9.Turk Kardiyol Dern Ars 2017;45:33-41

廖德宁

海军军医大学上海长征医院 主任医师

心血管内科主任医师、教授,科室副主任。1960年7月出生,江西省萍乡市人。1978年至1983年就读于第二军医大学海军医学系。1995年11月入党。1986年考取第二军医大学附属长征医院心内科研究生,师从吴玉祥、陈思聪、张国元教授,研究方向为“临床心脏起搏与电生理”。2004年7月晋升为教授、主任医师。2000年4月至2001年7月在美国Mayo 医学中心 St Marys 医院“临床心脏起搏与电生理室”进修。任中国生物医学工程学会心脏起搏与心电生理分会第六届委员会委员、中华医学会心律失常与心电分会心脏起搏与心电生理学组成员、上海医学工程学会心脏起搏与电生理分会副主任委员、上海医学会心血管病分会心脏起搏与心电生理学组副组长,《中国心脏起搏与电生理》杂志、《上海生物医学工程》杂志、《介入放射学》杂志编委。1995年获上海市卫生系统第五届“银蛇奖”一等奖,1996年获上海市卫生系统第二届医德高尚奖。

1986年攻读硕士研究生时开始参与心律失常的心内电生理检查,探讨“腺苷对窦房结和房室结的电生理作用”。1992年开始开展快速性心律失常(阵发性室上性心动过速、室性心动过速)的射频消融治疗,施行有关手术逾千例次,成功率95%以上。近年又开展了三维电标测指导下心房颤动左房-肺静脉电隔离消融术。在缓慢性心律失常(如病窦综合征、房室传导阻滞、颈动脉综合征)的电生理诊断、人工心脏起搏器治疗以及先天性心脏病经导管封堵治疗等方面,亦积累了丰富的临床经验,施行上千例次有关手术,包括各种新型心脏起搏器如双腔起搏器、频率应答起搏器、心脏复律除颤起搏器以及经导管室间隔缺损封堵等,并开展了心衰患者心室的再同步化治疗(三腔起搏器)。对晕厥的临床检查、诊断和防治,以及抗心律失常药物的临床应用等,也进行了较为深入的探索和研究,积累了一定的临床经验。 曾受邀参与撰写全国“快速性心律失常射频消融治疗指南”,并撰写了《介入心脏病学》、《现代介入心脏病学技术》等专著的有关章节。发表论文20余篇,培养多名硕士研究生。目前在研课题有:国家自然科学基金1项,院优秀学科带头人基金1项。